___Info: Heeresverfassung und fränk. Panzerreiter

2. Gürtelrekonstruktionen Karolingerzeit

Zeitalter der sächs. Ottonen X. Jh

4. Gürtelrekonstruktionen Reichsgebiet, West-Slawen, Haithabu

WKZ - „Wikingerzeit“ IX.-XI. Jh

___Info: Innovationen im Schiffsbau

6. Gürtelrekonstruktionen Norwegen, Dänemark, Danelag

7. Gürtelrekonstruktionen Birka

8. Gürtelrekon. Gotland, Ost-Slawen, Rus, Reiternomaden

25. Dez 800 Krönung des Frankenkönigs Karl in der Peterskirche zu ROM durch Papst Leo III. (795-816). Das kam keineswegs so überraschend, wie es Einhard als Chronist behauptete, denn es war Kalkül. In Byzanz herrschte seit 797 Irene, Mutter von Konstantin VI., der nicht mündig war. Hier saß das „Haupt der Welt“, der Kaiser, aber im Westen erkannte man die Herrschaft einer Frau nicht an, demnach war der Kaiserthron vakant!

Ab nun dominierten herrschaftl. karolingische Formen den Kontinent, hatten Ausstrahlungskraft weit in die Peripherie, nachweisbar in Herren-Gräbern der Slawen und Nordleute. Jene nahmen auch Elemente nomadischer Völker auf und es wirkte in modischen Dingen das nach wie vor mächtige Byzanz, was zur Zeit sächs.-otton. Herrscher spätestens mit Ankunft Theophanus Ende des X. Jhs Leitcharakter im Reich bekam. Kennzeichen der WKZ war die Umformung älterer Tierstile hin zum „Greiftierstil“, während auf dem Kontinent nach der „anglo-karoling. Tier“- die „Pflanzenornamentik“ mit dem Akanthusmotiv Symbol der neuen Herrschaft wurde.

Historischer Kontext VIII.-IX. Jh:

Rückblick: In der späten MWZ waren Großgrundeigner und Hausmeier - eigentlich unfreie ministris - die Machthaber, keineswegs das Königshaus. Personalwechsel ermunterten in Tributpflicht stehende Völker zum Aufstand, niedergeworfen vom fränk. Heer mit seinen Panzerreitern. Zu Zeiten Karl Martells (Hausmeier 714-41) bekamen die wirtschaftlich erstarkenden Klöster auf dem Land Bedeutung und in den Städten wirkte die Kirche, deren Macht durch Ämter, Titel und Landschenkungen ständig wuchs. 751 okkupierte Karls Sohn, der ehemalige Hausmeier Pippin (der Jüngere -768) den Königsthron, durch den Bischof von Reims gesalbt und erstmalig vom röm Papst bestätigt. Das war heikel und eine Abkehr bisher üblicher Praktiken, Salbung als Ersatz für die legitime Königsnachfolge, die Geblütsheiligkeit der Merowinger! Bonifatius leitete einst die Bindung der Fränk. Kirche an Rom ein. Pippin war nun von „Gottes Gnaden“ (gratia dei rex) zum König berufen, als Preis dafür wurde er Schutzherr über Gebiete Italiens, die man für den Papst den Langobarden entriss – nicht weniger heikel, denn sein Vater Karl Martell hatte einst im guten Einvernehmen mit jenen die Araberabwehr organisiert und der fränk. Vasall Thassilo, Herzog der Baiuwaren, war mit einer Langobardin verheiratet!

Mit der Königsherrschaft Pippins wurde die fränk. Aussenpolitik zunehmend aggressiver, ein probates Mittel um die Mächtigen im Reich an sich zu binden. Auch sein Sohn Karl I. (d Gr 768-814) verstand es mit Machtübernahme die inneren Kräfte, welche ihm hätten gefährlich werden können, durch Feldzüge an sich zu binden; es gab bis 814 nur zwei Jahre, in denen keine unternommen wurden! 774 zerstörte er das Reich der Langobarden und übernahm deren Krone, drängte die Überlebenden nach Süditalien. Karl schlug rebellierende Baiuwaren und deren Nachbarn, die Awaren, war aber wenig erfolgreich gegen die Mauren und hatte Probleme mit sächs. Stämmen, die, seit langem zur Tributpflicht gezwungen, sich nicht fügen wollten. Zur Niederschlagung der Jahrzehnte währenden Aufstände setzte Karl die Missionierung „mit Feuer und Schwert“ ein. Er betraute Grafen (comites) mit Aufgaben in Verwaltung und Rechtsprechung sowie Aufbietung des Heerbanns. Markgrafen (marchiones) erhielten Privilegien und bes. Entscheidungsbefugnisse in Grenzschutzfragen.

Karl I. übernahm als erster fränk König 800 den westlichen Kaisertitel. Unter Karls Enkeln kam es zu Bruderkämpfen, was Angriffe von aussen begünstigte. Das fränk. Erbrecht verursachte Reichsteilungen mit allen daraus resultierenden Konflikten, nur nominell blieb die Einheit gewahrt. Bereits in den inneren Auseinandersetzungen unter seinem Sohn Ks Ludwig I. (814-840) bedrohten Nordmannen die Kanalküste und seit den 820ern „razzias“ der Sarazenen Südfrkrch und Italien. Bei jedem Thronwechsel nahmen die Angriffe zu [siehe “Wikingerzeit“]. Karolingische Strategie basierte auf Offensive und nötigte uneinige Herrscher zu Defensivmassnahmen; Küstenabschnitte und strateg. wichtige Räume, wie um Paris, wurden nach wiederholten Angriffen stark befestigt. Burgherren und regionale Machthaber gewannen deutlich an Einfluß, wollten sich einer Zentralmacht irgendwann nicht mehr beugen. 887 setzte man den letzten gemeinsamen Kaiser Karl III. (d Dicke, reg seit 881) wegen Versagens bei der Nordmannen-Abwehr ab. Als Ostfranke und Sohn Ludwigs (d Deutschen 843-76) vermochte er die Verteidigung Westfrankens nicht zu organisieren. Es wurde kein neues Oberhaupt mehr erkoren, sondern das große Reichsgebilde zerfiel endgültig in Teilreiche von eigenen Königen regiert.

Karolingerzeit VIII.-IX. Jh

Abb. eines comes (Grafen) und Kirchenstifters in Mals/Vinschgau Anf IX. Jh

eis = Eisen, me = Messing, bz = Bronze, vs = versilbert, si = Silber, vg = vergoldet

[manche der verwendeten Legierungen sind nicht eindeutig rot- oder gelbtonig, sondern bewegen sich, wie früher durch das Einschmelzen von Altmaterial, farblich dazwischen]

FrGr = Frauengrab, FO = Fundort, AO = Aufbewahrungsort, ae = ähnlich

Ost- und West-Franken gingen mit Arnulf v Kärnten (reg 887-99) und Odo v Paris (reg 887-98), die sich beide im Kampf gegen Nordmannen ausgezeichnet hatten, von nun ab eigene Wege. Norditalien war an die Kaiserkrone gebunden, die aber nicht mehr beansprucht wurde, Italien sollte Zankapfel vieler Parteien werden.

Ermoldus Nigellus zur Taufe von Harald Klak 826 am Hof Ludwig I.: „Herold in weissem Gewande, der geistig auch wiedergeborene, geht in das schimmernde Haus, welches sein Pate bewohnt. Ihm übergibt der erhabene Kaiser die reichsten Geschenke, wie sie der Franken Gebiet nur zu erzeugen vermag“

Notger über Ludwig I. (d Frommen, Sohn Karls I.): „An diesem Tage teilte er auch allen, die im Palast aufwarteten und am Hofe des Königs dienten, je nachdem, was der einzelne war, Geschenke aus, so dass er den Vornehmeren allen Wehrgehänge oder Gürtel und wertvolle Kleidungsstücke ...austeilen ließ, den Geringeren aber friesische Mäntel von jeder Farbe gegeben wurden, während Pferdewächter, Bäcker und Köche mit Kleider aus Leinen und Wolle und halblangen Schwertern, wie sie es brauchten, bedacht wurden.“ [THH 84, S. 153f]

1. Quellen für die Karolingerzeit:

Auf dem Kontinent stellte das Auslaufen der Grabbeigabensitte durch die Christianisierung eine Zäsur dar. Lediglich Kleinschmuck und Fibeln, als Bestandteil der Kleidung oder als Leichentuchverschluß, lassen sich in Gräbern teilweise noch bis ins HMA nachweisen. Gemessen an der hohen Zahl von Fundstücken aus Reihengräberfeldern bis zur späten MWZ ist der archäologische Fundanteil an geborgenen Gürtelteilen aus Bunt- oder Edelmetall zu karolingischen Zeiten in West- und Mitteleuropa sehr gering. Doch war diese Zeit keineswegs „buntmetallarm“ [siehe Messing und Bronze im FMA]. Karolingische Formen haben vornehmlich in Gräbern der Skandinavier, Balten sowie West- und Südslawen überdauert oder in Hort-/Depotfunden siehe im dän. Duesminde auf Lolland aus dem IX. Jh mit vielen kostbaren Silbergürtelteilen. Solch prestigeträchtigen Luxusgüter wurden allerdings selten in ihrem ursprünglichen Funktionszusammenhang belassen, sondern nach eigenem Geschmacksempfinden umgeformt. Bekannt sind Zaumzeugverteiler, welche in Skandinavien zu Fibeln oder Gürtelzungen umgearbeitet wurden. Und doch sind Rückschlüsse auf das fränk. Reichsgebiet erlaubt, wo sich Metalle eher in anderem Kontext dokumentieren lassen, z.B. bei Siedlungsgrabungen. Es gab dort kein Bedürfnis Alltags- oder Prunkgegenstände durch Bestattungen unter die Erde zu bringen. Christliche Begräbnisse hatten für Angehörige den Vorteil keine Beigaben aufgrund gesellschaftlicher Konvention und Prestige zu verlieren, wie im Norden und Osten Europas üblich [siehe Grabinventare]. Ausserdem war es kostengünstig Messen durch Priester lesen zu lassen. Hinterlassenschaften wurden vererbt oder „recycelt“ in den wirtschaftlichen Kreislauf eingebunden. Fundstellen für Buntmetall- und Eisenproduktionen gibt es eine ganze Reihe, bsplw die Eisendeponierung im niederösterr. Thunau um 900. Buntmetalle waren seit römischen Zeiten begehrte Rohstoffe und wurden eingeschmolzen, das zeigen metallurgische Untersuchungen der Mischformen von Kupfer, Zinn, Zink und Blei. Strenge Legierungen nach unseren heutigen Standards gab es nicht.

Nach der Währungsreform Karls I. (768-814) von Gold- auf Silberwährung war das Edelmetall in Form von Münzen und Schmuckstücken im Norden von Begehr, es kursierte. So finden sich relativ wenig erhaltene karolingische Silbermünzen im Norden, weil es akzeptiertes Zahlungsmittel in Richtung auf den Kontinent im Erwerb von Gütern war. Ausfuhrverbote zeigen, dass Skandinavier und Slawen nicht nur versuchten Schwerter, Waffen und Pferde zu erbeuten, sondern auch zu kaufen. Umgekehrt bekam Ludwig II. (d Deutsche, reg 843-76) als Gastgeschenk skandinavische Schwerter überreicht, die sich angeblich nicht durch hohe Qualität auszeichneten. Er prüfte wohl durch Biegen die Klingen, wovon eine zerbrach, eine andere in ihre ursprüngliche Lage zurück schnellte, also durchaus gute Qualität aufwies [MuK, S. 7]. Die hohe Zahl erhaltener arab. Silber-Dirhems erstaunt nicht, alleine in Birka 60.000 Münzen. Da jene oft im Boden mit Münzwaagen vergesellschaftet waren, wurden sie nur im Osthandel als offizielles Gewichtsgeld akzeptiert. Mit dem Dirham konnte man in Skandinavien per Gewicht zahlen, auf dem Kontinent nur in slawischen Regionen. Metalldeponierungen deuten hinzu auf Einschmelzprozesse hin. Bis zur Mitte des X. Jhs wird man bzgl der arab. Währung dem Osthandel einen hohen Stellenwert in der nordischen Kultur einräumen. Nachdem Araber den Silbergehalt des Dirhams stark herabsetzten, wurde dieser uninteressant und der Handel verlagerte sich u.a. aufgrund neuer politischer Verhältnisse und Ressourcenzugang (Silber aus dem Harz) an die slawisch dominierte kontinentale Ostseeküste.

Erwähnenswert zum Komplex Grab, als „versiegende Quelle“, ist das fränk. Eigenkirchensystem, das eine Übernahme später in England und Skandinavien fand. Auf dem Kontinent behielt die traditionelle römisch-kathol. Kirche ihre Stützpunkte in den Städten. Die neue fränk. Staats-Kirche missionierte die heidnisch-germanische Landbevölkerung (pagan = ländlich, wurde synonym mit „heidnisch“) und ließ dazu „ausländische Eiferer“ von den westlichen Inseln wirken, die Klosterzellen gründeten. Iro-Schotten prägten die von den Franken abhängige Gebiete südlich des Mains bis zum Bodensee und zur Salzach. Die Angelsachsen genossen weiter nördlich rechtsrheinisch bei Friesen und Sachsen sprachliche Vorteile. Fränkische Landbesitzer betrachteten durch ihre rechtliche und finanzielle Unterstützung errichtete Kirchen und Klöster auf ihrem Grund als Eigentum, das verkauft oder vererbt werden konnte. Die erwirtschafteten Erträge kamen ihnen zugute. Das stand im Widerspruch zur römisch-kathol Lehre von der Einheit des Kirchenvermögens. Eigenkirchen besassen wohl kleine Westemporen, über schmale Stiegen erreichbar. Seit dem VII. Jh wurde es im fränk. Raum Sitte diese Kirchen als adelige Grablegen zu nutzen, ähnlich bei den Alamannen. Baiuwaren folgten dem Beispiel im Laufe des VIIII. Jhs.[1]

Nach Niederschlagung der Sachsenaufstände mit Hilfe der Missionierung als Herrschaftsinstrument wurde eine Reliquientranslation aus England und vor allem aus Nordfrankreich in den Raum von Werden an der Ruhr bis nach Freckenhorst und Hamburg sowie nach Quedlinburg und Erfurt vorgenommen. Aachen, Hersfeld, Fulda und Würzburg mussten Reliquien abgeben. In Kirchen- und Klosterschätzen sollten sich deren Behältnisse in Form von Kästchen, aber auch Stoffe, Möbel oder Leuchter erhalten. Mancher dieser profanen Gegenstände wurde damit in sakrale Sphären überführt, erlauben in begrenztem Maß Einblicke in die Alltagskultur gehobener Schichten. So vermachte man kostbare Hochzeitsgewänder nicht selten der Kirche oder Damen gehobener Schichten brachten sie mit in die Klöster, wo sie zu liturgischen Kleidungsstücken umgearbeitet wurden.

Priesterliche Gewandung läßt sich aufgrund erhaltener Stücke oder anhand von archäologischen Funden, Abbildungen und Textquellen rekonstruieren. Kostbare Stoffe und Goldborten dienten dazu der Würde des geistlichen Amtes Ausdruck zu verleihen, in antiker Tradition. Papst Stephan II. (725-757) gewährte Abt Fulrad von St. Denis den ornatus apostolici zu tragen samt Strümpfen, Sandalen und der Reitdecke. Hrabanus Maurus beschrieb 819 in Bezug auf eine alttestam. Textstelle zeitgenössische liturgische Gewänder, die nur bedingt Ableitungen zur weltlichen Bekleidung der Oberschicht erlauben. Er nannte als Gürtel ein cingulum bzw balteus, mit dem das Untergewand aus Leinen, die „Albe“ (tunica albea), gerafft wurde. Darüber trug der Priester als Oberbekleidung die „Dalmatika“ und bei Messfeiern hinzu die „Kasel“. Die „Albengürtel“ wurden nach „gallischer Variante“ mit einer grösseren Zunge, auf den Oberschenkel herab hängend, getragen. Auf Abbildungen des IX. Jhs sind solche hervorgehoben und erhaltene Exemplare aus kostbarem Edelmetall mit aufwändigen Verzierungen oder segnenden Inschriften konnten Breiten bis über 4 cm aufweisen. Die Albe wurde meist so stark gerafft, dass sie die Schnalle verdeckte. Die zweite Variante galt als sogenannter „römischer Typus“, ein Bindegurt mit zwei lang herab hängenden Enden, die unter der Dalmatika auf Schienenbeinhöhe sichtbar waren und in Quasten oder/und quadratischen Beschlägen ausliefen. Sie wurden teilweise in „Buchform“ gestaltet, dem würden bekannte Funde aus dem Mährerreich zuzuordnen sein. Eine Darstellung des polnischen Kgs Kasimir II. (1163-77) aus Wislica zeigt noch im XII. Jh auf Kniehöhe getragene runde Abschlüsse seines Bindegurts in „röm Manier“.

Da sind sie gerade vorbei am Bauernlümmel, Helden der Kindheit, …reiten die Recken, stattlich an Zahl: Hettel und Frute aus Hegelingen, Herwig von Seeland, Siegfried von Morland, Hettels Schwesternsohn Horand von Danmark, Irold von Ortland, Morung von Friesland, der junge Ortwin und der alte Wate aus Stürmen von Danmark, Hugdietrich und Wolfdietrich, Walther vom Wasgenstein, Eckehart, Wittich und Heime auch, Dietleib der Däne, Berchter von Meran, zur Linken trabt Meister Hildebrand von Garden, Bannerträger ist Rüdiger von Bechlarn, es führt Dietrich von Bern. Man wird ihnen nacheifern, über Jahrhunderte die alten Mären erzählen, umdichten je nach Zuhörschaft und im HMA niederschreiben, auf der Suche nach der eigenen Identität.

Exkurs: Heeresverfassung und der fränk. Panzerreiter

Fortführung von Gesellschaftl. Strukturen im Wandel von der Spätantike zum FMA. Karl Martell (714-41) stützte sich auf ein schlagkräftiges Offensiv-Heeres (expeditio) mit starker Reiterei, um den Bestand des Reiches zu sichern, fällige Tribute einzutreiben oder säumige Klienten abzustrafen. Es wurde gestellt von den Mächtigen im Reich mit ihren Gefolgschaften, welche Distanz-Feldzüge zu führen imstande waren, zwangsweise unterstützt durch Kontingente unterworfener Völker gentes subactae. Benötigt wurden im Troß Diener, Handwerker und Verpfleger, zudem Versorgungsstützpunkte auf der Marschstrecke. In Notzeiten beriefen zur Verteidigung die Grafen regional das Defensiv-Aufgebot ein, den hereban (Heerbann). Grundeigner waren als Freie [„Bauer“ ist ein unpassender Begriff] zum Kriegsdienst verpflichtet, mehrheitlich wohl zu Fuß. Schrieb der Heerbann eine Mindestrüstung nach Grundbesitz vor, waren Gefolgschaften sicher weit besser ausgerüstet, da Mittel durch deren Herren für Bewaffnung und Ausrüstung zur Verfügung standen. Der Herrscher bemühte sich also besonders um Fürsten, Grafen, Bischöfe und jene, denen ein Gefolge Lehnsleute anhing, sich hinzu eine Schar als Haustruppe halten konnten. „Treue - Beute - Geschenk“ galten als Kittmasse in einem komplizierten Beziehungsgeflecht. Geben und Nehmen hatte zeremoniell verpflichtenden Charakter.

Karl I. (d Gr, 768-814) fügte 807/08 eine Anzahl Mansen (Güter) zu einer Wehrgemeinschaft zusammen und nötigte nur einen der Besitzer zum Kriegsdienst. Die anderen leisteten das servitium mit Stellung von Lebensmitteln, Karren, etc. Verantwortlich zur Durchführung waren die Grafen. Freie mit Waffenpflicht konnten einen Ersatzman stellen oder Kriegssteuer zahlen zugunsten der Reiterelite, kleine Hofstellen gerieten damit in Abhängigkeit der Großgrundeigner, welche Reiter zu stellen vermochten und verloren in Folge ihren Status - Freie wurden zu Halbfreien. Sie nährten damit ein Berufskriegertum, professionell und effektiv durch bessere Ausrüstung und ständige Waffenübung. Der Wert von 45 Kühen für einen Panzerreiter wird oft zitiert, worauf die Schlagkraft des Offensiv-Heeres basierte. Mit der Eingliederung der langobard. Verbände nach der Eroberung Norditaliens durch Karl I. (d Gr) Ende des VIII. Jhs erhielt die fränk. Reiterei einen Qualitätsschub. Weitere Grundvoraussetzung war die Züchtung geeigneter Pferderassen - es wurde ein Embargo verhängt, genauso wichtig sollte später die Einführung des Hufeisens um 900 werden, um den Huf zu schonen, aber auch mehr Zugfestigkeit, bzw Wendefähigkeit im Gefecht zu ermöglichen! Bei den weiträumigen Feldzügen der Karolinger war der gut gerüstete Panzerreiter gefragt, was die Masse zu Abgaben an Naturalien, Diensten und Münze zwang. Das heribannum degnerierte schließlich zu einer Abgabe und Steuer. Im Urbar zu Werden von 880 zahlten die Freien Folkward, Thiadward und Theganrad der Hofgenossenschaft Stiepel dafür je 8 Denare. Für Defensiv-Aufgaben im allg. Heerbann blieb die alte Regelung wirksam mit Einberufung der Miliz-Kontingente. Dazu konnten auch Hörige heran gezogen werden [hier ist der Begriff „Bauer“ angebrachter], das war bis ins HMA üblich, siehe Fuldaer Fehde 1265 oder Worringen 1288. Das nord. Hirðskrá, Gefolgschaftsrecht aus dem XIV. Jh, wies Hörigen den Waffendienst zu, Knechten nur zur Not. Friedrich I. Barbarossa hatte noch 1156 Bauern das Tragen von Waffen verboten, der Bay. Landfrieden von 1244 und 1256 erlaubte es Grundeignern, siehe Details: Gefolgschaft-Lehen-Panzerreiter

2. Gürtelrekonstruktionen der Karolingerzeit VIII.-IX. Jh [A-C]

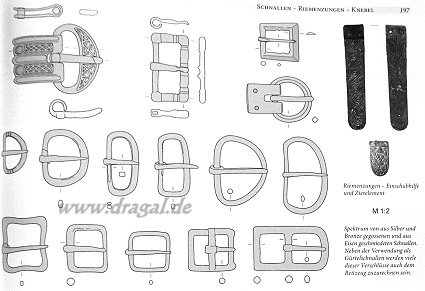

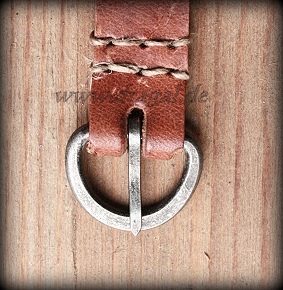

Sie sind geeignet für karolingische, sächsische und slawische sowie bis in die 1. Hälfte des X. Jhs auch für Nordische Darstellungen aus Dänemark, Haithabu oder Birka. Schnallen dieser Zeit weisen in der Regel Durchzugbreiten zwischen 2 und 4 cm auf. Schmale Formen wurden auf dem Kontinent für Sporengarnituren verwendet, im skandinavischen Norden für Gürtel und Schulterschwertriemen. Im baiuwar.-slawischen Grenzraum nahm der karolingische Einfluß mit dem Ende der Agilofinger Herzöge im auslaufenden VIII. Jh zu, zeitgleich als Kriege gegen die Awaren geführt wurden. Deren Formen gelangten als Beute in den Westen..

-

Karolinger / Slawen

-

Karolingische Schnallen und Zungen mit stilisierten Akanthusblüten lassen sich im Kerngebiet des Reiches archäolog. nicht mehr nachweisen, finden sich hptsl. in den ehem. Grenz-Marken, in Osteuropa oder in Schweden und Dänemark. Diese großen Ausführungen sind eindeutig Gürteln zuzuordnen. -

Zungen mit abgefastem Rand sind bereits älter und seit dem VII. Jh in Gebrauch, häufiger Bestandteil von Wadengarnituren, seit dem VIII. Jh wurden Zungen kürzer, U-förmig oder spitz zulaufend.

[Ausführung in Sterling-Silber für A mgl]

-

IX-X_004e oder f_bz [Detailbild li oder re]

30 mm Riemen (natur/braun/rot)

und Zunge e [links] oder f [rechts] je 149,00 EUR

-

IX-X_004td_bz

30 mm Riemen (natur/braun/rot)

und mögliche Zunge_bz

montiert 149,00 EUR

-

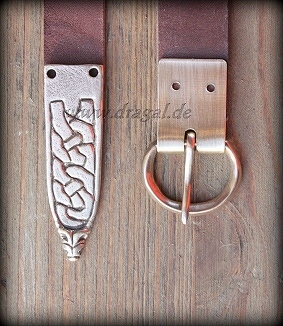

Karolinger / Slawen / Nordmannen

Schnalle mit stilisierten Akanthusblüten nach Funden einer Schwertriemenschnalle aus dem Mährerreich 2. Hälfte IX. Jh oder aus Birka KaGr 750 erste Hälfte X. Jh und weitere Stücke aus dem dän. Duesminde-Hort.

[Ausführung in Sterling-Silber für A mgl]

-

IX-X_003c_bz

25-30 mm Riemen (natur/braun/rot)

und U-förmige Zunge_bz {Nieten ersetzen}

montiert 129,00 EUR

-

IX-X_003f_bz

25-30 mm Riemen (natur/braun/rot)

und mögliche Zunge im spätawar.Stil_bz

montiert 129,00 EUR

-

Karolinger / Slawen / Nordmannen

Schnalle mit Akanthusblüten als Zeichen des erneuerten Imperiums der karoling. Herrscher. Alle nun folgenden Schnallen waren ursprünglich Bestandteil von Sporenriemengarnituren aus reich ausgestatteten Gräbern, so z.B. in Mähren. In Skandinavien wurden sie bis in die 1. Hälfte des X. Jhs eher für Gürtel und Schwertschulterriemen genutzt, siehe Birka KaGr 750 und weitere Stücke aus dem dän. Duesminde-Hort.

-

IX-X_001c_bz

20-25 mm Riemen (natur/braun/rot)

und U-förmige Zunge m Nietblech_bz

montiert 129,00 EUR [Detailbild Tragweise]

-

IX-X_001f_bz

20-25 mm Riemen (natur/braun/rot)

und mögliche Zunge im spätawar.Stil_bz

montiert 129,00 EUR

[Veredelung in Silber oder Gold für „A“ mgl]

-

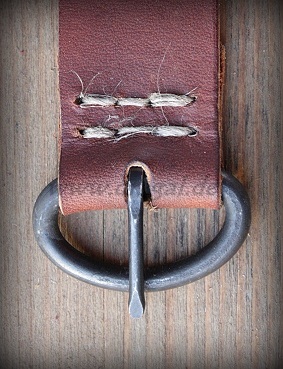

Karolinger / Sachsen

-Zunge Direktabguss vom Original, nähert sich im Stil Beschlag von Westernkotten bei Unna und Fund aus der Festung Christenberg nördl. Marburgs an, nimmt im Kerbschnitt Bezug auf den älteren „Insularen Stil“, der traditionell Bezüge zum sächs. Raum aufwies.

Dargestellt ist ein Greif mit Schlangenschwanz, sowohl im Heiden- als auch im Christentum beliebtes Motiv, wurde über Jahrhundert in Architektur-Elementen zitiert, bis hin zu Bodenfliesen im MFM, Würzburg um 1500. Das Doppelwesen galt als Hüter und Wächter mit übernatürlicher Kraft.

[Veredelung in Silber oder Gold mgl]

-

IX-X_001b vs

20-25 mm Riemen (natur/braun/rot),

und Kerbschnitt-Zunge_vs

montiert 149,00 EUR

[Ausführung in Sterling-Silber für A mgl]

-

IX-X_001b_bz

20-25 mm Riemen (natur/braun/rot)

und Kerbschnitt Zunge_bz

montiert 129,00 EUR

-

Karolinger / Sachsen / Slawen

Herrenhof Thunau Gr. 129 „um 900“ (Mus. Asparn), Rahmen etwas höher als bei der Nachbildung. Flache vergoldete Ausführung Ende VIII. Jh aus Müstair/CH. Sächsischer Fund Groß-Hesebeck, Gem. Bad Bevesen, bezeichnet als Schnalle mit "gebuckeltem Bügel“, 765 bis 835 datiert.

[Markante „Buckel“ sind auch noch später an einer Skulpturenschnalle im Kreuzgang von Arles um 1180 zu finden, hat nur erheblich größere Dimensionen!]

-

IX-X_005c_bz

20 mm Riemen (natur/braun/rot)

und U-förmige Zunge m Nietblech_bz

montiert 99,00 EUR

-

IX-X_005b_bz oder vs

20 mm Riemen (natur/braun/rot),

und Kerbschnitt-Zunge_bz

montiert 99,00 EUR bz / 120,00 vs

-

Karolinger / Slawen / Nordmannen

Eckige Schnallentypen bereits im VIII. Jh häufig, diverse Funde auch in Haithabu und Birka. Die gezackte Form nach Fund aus dem Alpen-Donau-Raum. „U“-förmige und rechteckige Riemenzungen in karolingischen Zeiten üblich, kleine Exemplare finden sich bei aufwändigen Sporengarnituren, grössere Prunkstücke wurden in Skandinavien auch zu Fibeln umgearbeitet.

[Veredelung in Silber oder Gold für „A“ mgl]

-

IX-X_006c_me

20-25 mm Riemen (natur/braun/rot)

und U-förmige Zunge_me

montiert 99,00 EUR

-

IX-X_007c_bz

20-25 mm Riemen (natur/braun/rot)

und U-förmige Zunge_bz {Nieten ersetzen}

montiert 129,00 EUR

-

Karolinger / Slawen

Schnalle rechts nach Fund aus dem Kloster Lorsch, Original Eisen, hier Bronze, mit Blech versehen. Eckiger Typ ganz rechts bereits seit der späten MWZ üblich. Kombination mit Riemenende als Derivat eines spätawar. Scharnierbeschlags, wie es in Zweitverwendung gemacht wurde, aus der Beute siegreich geführter Awarenkriege der Franken, wohl ähnlich zu sehen, wie die bekannten Kleeblattverteiler.

-

IX-X_030f_bz

20-25 mm Riemen (natur/braun/rot)

und mögliche Zunge im spätawar.Stil_bz

montiert 99,00 EUR

-

IX-X_007f_bz

20-25 mm Riemen (natur/braun/rot)

und mögliche Zunge im spätawar.Stil_bz

montiert 110,00 EUR

siehe Gürtel mit Eisenschnallen VIII.-XI. Jh

Zu den Kategorien A-E im Detail: Gesellschaftsstrukturen des FMAs

Slawen: Der ostfränk. Kg Ludwig (d Deutsche, reg 843-76, Enkel Karls d Gr), dessen Stammbasis in Bayern lag, führte zahlreiche Kriege gegen Slawen von der Ostsee bis nach Karantanien, um jene in Tributpflicht zu halten. Nachdem sich sein eigener Sohn Karlmann mit dem Mährerreich verbündet hatte, suchte er Bündnispartner, fand sie u.a. in den thür.-sächs. Liudolfingern, denen im X. Jh ein steiler Aufstieg im Reich vergönnt sein sollte. In Osteuropa gewannen die Familien der Premysliden in Böhmen, Piasten in Polen und Arpaden in Ungarn an Macht. Durch Übernahme des Christentums stärkten sie ihre Bindungen zum Westen und begannen sich in die Adelshäuser Europas einzuheiraten. Gestützt auf ein gut gerüstetes Gefolge weiteten sie ihre Territorien kontinuierlich aus und unterwarfen pagane Nachbarn, legitimiert durch den christl. Glauben. Der jüd. Reisende Ibrahim ibn Jakub um 965 über Gefolgschaften der Abodriten, darunter Wagrier in Starigard: „...reich an Pferden, so dass solche von dort exportiert werden...sind mit Waffen vollständig gerüstet, nämlich mit Panzern, Helmen und Schwertern“ [EM1000_III, S. 165]. Zum poln.-piastischen Herzog Mieszko (reg 960c-992) erwähnt er, dass dessen druzyna (Gefolge), worunter sich Mährer und Skandinavier befanden, nicht nur Kleider, Rosse und Waffen erhielt, sondern auch einen monatlichen Lohn, also wohl Münzgeld. Skandinavische Formen spiegelten sich bei Balten, Esten und Polen wieder. Zunächst ging es ostfränk.-otton. Herrschern vornehmlich um sichere Grenzen und ein stabiles Vorfeld nach röm Muster, doch nach und nach wurde die Missionierung weiter nach Osten getrieben. Im östl. Alpenraum traten Missionare aus Passau und Salzburg in Konkurrenz zu orthodoxen Missionaren und konnten jene vertreiben.

Zentralisierung oder Dezentralisierung der Herrschaft?

Auch der ostfränk. Kg Arnulf von Kärnten (reg 887-99) suchte Unterstützung im Kampf gegen das Mährerreich, dazu versicherte er sich magyarischer Hilfs-Kontingente. Nachdem aus ehem. Verbündeten Feinde wurden, waren die Wege in den Westen bekannt...und dieser Gegner sollte mit hoher Mobilität über Jahrzehnte viele Regionen in Mitleidenschaft ziehen. Die Abwehr war erschwert, da das Ostfrankenreich eigentlich nur ein loser Verbund von Stammesherzogtümern war. Weder Ludwig (d Kind, reg 900-911) noch Konrad I. (reg 911-18) vermochten die mächtigen Herzöge, welche eigenständige Politik betrieben, „auf Linie“ zu bringen und die Magyaren-Abwehr mißlang völlig. Notwendig war der Aufbau einer Offensivwaffe in Form schwer gepanzerter Kavallerie, bei Franken ja üblich, für Sachsen aber erst durch den thür.-sächs. Liudolfinger Heinrich I. (reg 919-36). Möglich war dies nur durch den Ausbau des Lehnswesens. Das erzeugte Abhängigkeiten und stärkte wirtschaftlich den regionalen Adel. Da Heinrich I., im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die Magyarenabwehr zu organisieren wusste fand er die Unterstützung der Herzöge, förderte damit Prozesse der Reichseinigung zum „regnum teutonicum“, in den Quellen 920 erstmalig erwähnt. Es blieb aber der ständige Kampf um Legitimation einer Zentralmacht im Wahlkönigtum. Der Hochadel sollte weiterhin alles tun nur genehmen Vertretern seines Standes den Weg zum Thron zu bahnen.

Aus diesem Grund stärkte das neue thür.-sächs. Herrschergeschlecht, mit dynastischen Verbindungen zum Haus Wessex, seine eigene Hausmacht an der Elbe und im Harzvorland. Die Verlagerung des Machtmittelpunkts nach Osten forderte sichere Grenzen zu slaw. Stämmen östlich von Saale und Elbe. Zur Slawenmission wurde Magdeburg 968 unter Heinrichs Sohn Otto (reg 936-73) zum Erzbistum erhoben. Nun wandelte sich der Raum von einer karoling. Grenz-Mark zum neuen Kernland, bislang eher gekennzeichnet durch weite Waldgebiete, weniger durch gut ausgebaute Infrastruktur. Damit sollten beide Eroberungen Karls I. (d Gr) Sachsen und Italien richtungsweisend für die nächsten Jahrhunderte werden. Ziel der Reichspolitik war nun, neben sicheren Ostgrenzen, die Erlangung der Kaiserkrone in karoling. Tradition, was den „Sprung über die Alpen“ bedeutete, da der Kaiser als höchste Schutzmacht in Italien fungierte, was ihn aber unweigerlich in Konflikt mit dem östl. Kaisertum, den südital. langobard. Fürstentümern und nordital. Kommunen brachte.

Bischöfe und Äbte, auch Äbtissinnen, stammten zur Sicherung der Königsmacht häufig aus der Herrscherfamilie. Sie erhielten weltliche Machtbefugnisse und Rechte, wurden vielfach zu Fürsten erhoben und galten als reichsunmittelbar, nur dem König lehnsuntertänig. Als Herren mit großer wirtschaftlicher Macht nahmen sie an Kriegszügen teil und deren Gefolge stellte einen Gutteil der Panzerreiter.

Zeitalter der sächs. Herrscher X. Jh

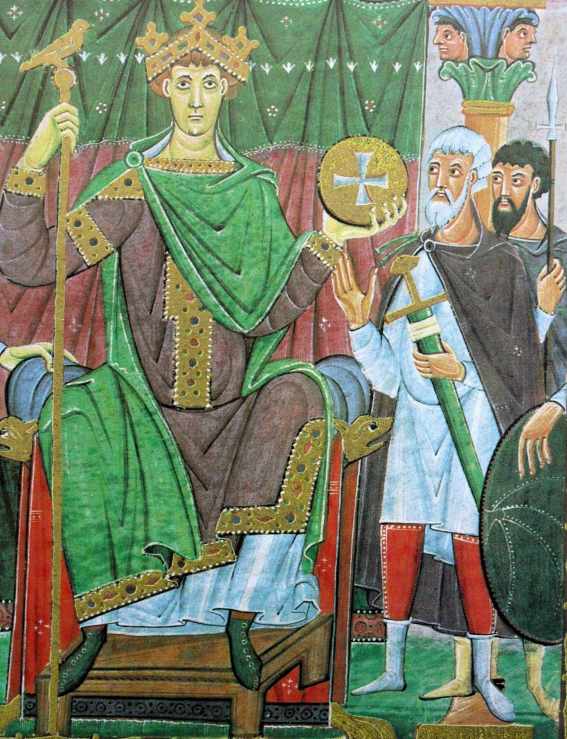

Otto III. (reg 983-1002), Szepter mit Victoria und Himmelsglobus als „christl. Kosmos“

eis = Eisen, me = Messing, bz = Bronze, vs = versilbert, si = Silber, vg = vergoldet

FO = Fundort, AO = Aufbewahrungsort

Der Chronist Thietmar vermerkt zum Feldzug Ottos III. (983-1002) gegen Böhmen 990, dass alle Streiter in Eisen gewesen seien, es handelte sich also um das „Offensiv-Heer“ der Mächtigen im Reich mit ihrem gepanzertem Gefolge.

Zur Eindämmung der Magyarengefahr hatte Heinrich I. (919-36) die Befestigung von Klöstern, Pfalzen und Ortschaften sowie die Neuanlage von Fluchtburgen verfügt. Jeder neunte Lehnsmanns der milites agrarii wurde zur Instandhaltung dorthin verlegt. Das war nicht mit Verleihung von Privilegien verbunden. Doch sollten hier Versammlungen, Märkte und Gerichtstage von Grafen und Schultheissen abgehalten werden, was eine Stadtbildung förderte, zumal Militär dort Schutz bot. Man wird vielleicht darin den Ursprung der späteren „Stadtministerialität“ zu suchen haben? Warum sollte sonst jemand freiwillig vom Land in die Stadt ziehen [~Schmunzel~]? Zunächst waren es Wall-/Palisadenanlagen, zwischen denen Handwerk und Landwirtschaft betrieben wurde, wie es wohl auch in Haithabu der Fall war, bislang wurde ja nur der dicht bebaute Hafenteil exakt erfasst, da regierte Handel und Handwerk. Der Ort war übrigens ab 934 Bestandteil von Heinrichs Reich und die Sachsen sorgten für die Umwallung, die heute noch sichtbar ist.

3. Quellen für die Zeit der otton.-sächs. Herrscher:

Aufgrund der Christianisierung bleibt die Quellenlage bzgl mangelnder Grabfunde auf „Reichsgebiet“ schwierig[2]. Sie lassen sich nur exterritorial erfassen. Eher sind wir auf Ergebnisse der Burg-, Motten- und Siedlungsgrabungen angewiesen. Häufig steht man rechtsrheinisch und nördl. der Donau erst am Beginn einer Verstädterung. In Süd- und Westdtld liefern die ehemals römischen Stadtgründungen in ihrer Kontinuität zeitlich breit gestreute Funde, wie in Italien und Frankreich. Grundsätzlich gilt für den Gürtel, dass die Anzahl exakt datierter archäologischer Schnallenfundstücke auf Reichsgebiet gering ist, gemessen z.B. an der hohen Zahl von Preßblech-, Scheiben- oder Emaillefibeln. Letztere konnten in Gräbern als Leichentuch-Verschlüsse dienen. Riemenzungen sind in diesem Zeitraum ausserordentlich seltene Funde, Sporen und Zaumzeugteile hingegen häufig und dienen deshalb, ähnlich wie Keramik, als Leitdatierung. Skulpturen und Abbildungen sind selten oder „grob gearbeitet“, dass Details meist untergehen. In der byzantinisch orientierten Mode des Adels konnte zum Ende des X. Jhs ein reich verzierter und besetzter breiter Stoffgürtel Bestandteil der Kleidung sein.

Byzant.-italienischer

Einfluß auf karoling.-ottonische „Prachtmode“:

Kleidung

unterer Volksschichten war germanisch und die der Kleriker

spätantik geprägt, wobei sakrale Kult-Tracht ehrwürdiges

Alter, Privilegien und Unantastbarkeit ausdrückte. Auch

Herrscher folgten antiken Traditionen, um Legimation oder

Ansprüche zu verdeutlichen, so wusste man sich in besonderen

Repräsentationsmomenten standesgemäß „römisch“,

bzw „griechisch“ zu kleiden. Bereits Karl

I. (d

Gr.) war am Weihnachtstag 800 in Rom nicht in „fränk.

Tracht“, sondern mit langer Tunica und der „chlamys“,

dem röm-hellenistischen Mantel, erschienen. Während der

Krönungszeremonie warf Karl die „chlamys“

ab und schwang sich das

purpurfarbene Ornat des oström Kaisers über. Auch sein

Enkel Karl II.

(d Kahle

843-77) verfuhr so, zur Kaiserkrönung in Rom trug er 875/76

anläßlich der Kirchenversammlung ein Gewand mit

dalmatischem Talar. Bei Ankunft in Rom war Karl noch in „fränk.

Tracht“ eingeritten.[3]

Beide

provozierten

mit der „griechischen Gewandung“ bewußt,

formulierten ihren Machtanspruch in Anlehnung an das oström

Kaiserhaus, was sich brüskiert sehen musste, denn der

Basileus

in

Konstantinopel verstand sich als einziger legitimer Nachfolger der

Caesaren. Bereits merowingische Goldmünzen mit eigenem

Herrscherabbild galten als Affront und Angriff auf die Stellung

des oströmischen Kaisers. Franken und Ottonen drückten

so eigene Geltung nach Erneuerung des westlichen Kaisertums aus,

auch Salier und Staufer sollten dieser Tradition folgen.

Herrscherkleidung

musste in der Öffentlichkeit beredt sein und konnte deshalb

auch völkische Elemente beinhalten, wie von Karl

I. (d

Gr) oder Otto

I. (reg

936-973) bekannt. Kurze Tunicaformen blieben dem einfachen Volk

behaftet, vom Adel als „altfränkisch“

= unmodern angesehen.

Von der Herrschergattin wurden eher aufwändige Extravaganzen

erwartet, von ihrem Ehemann nicht zwingend, da Tradition in seinem

Fall äusserlich sichtbares Zeichen der Stabilität

bedeutete! Neue Moden stammten vielfach aus Italien, das unter

oström Einfluß stand. Byzantinische Sitten und Mode

fanden ihren Weg über die Alpen, unter den Sachsen nicht

zuletzt durch die Heirat Ottos

II. (reg

973-83) mit der byzant. Kaisernichte Theophanu

972, welche mglw nicht

unerheblich an Ottos Rom-Idee wirkte Italien als Mittelpunkt des

neuen „Sacrum

Imperiums“ zu sehen.

Man vermutet, dass Seidengewebe mit sassanidischen Motiven, wie

der „Elefantenstoff“ im Karlsschrein zu Aachen aus dem

Brautschatz von Theophanu stammten, der Mutter Ottos

III. (reg

983-1002), jener ließ im Jahr 1000 das Karlsgrab öffnen

und das Tuch über die Gebeine breiten, siehe auch

ROM-Byzanz-Seide-Italien.

Byzant.-italienischer

Einfluß auf karoling.-ottonische „Prachtmode“:

Kleidung

unterer Volksschichten war germanisch und die der Kleriker

spätantik geprägt, wobei sakrale Kult-Tracht ehrwürdiges

Alter, Privilegien und Unantastbarkeit ausdrückte. Auch

Herrscher folgten antiken Traditionen, um Legimation oder

Ansprüche zu verdeutlichen, so wusste man sich in besonderen

Repräsentationsmomenten standesgemäß „römisch“,

bzw „griechisch“ zu kleiden. Bereits Karl

I. (d

Gr.) war am Weihnachtstag 800 in Rom nicht in „fränk.

Tracht“, sondern mit langer Tunica und der „chlamys“,

dem röm-hellenistischen Mantel, erschienen. Während der

Krönungszeremonie warf Karl die „chlamys“

ab und schwang sich das

purpurfarbene Ornat des oström Kaisers über. Auch sein

Enkel Karl II.

(d Kahle

843-77) verfuhr so, zur Kaiserkrönung in Rom trug er 875/76

anläßlich der Kirchenversammlung ein Gewand mit

dalmatischem Talar. Bei Ankunft in Rom war Karl noch in „fränk.

Tracht“ eingeritten.[3]

Beide

provozierten

mit der „griechischen Gewandung“ bewußt,

formulierten ihren Machtanspruch in Anlehnung an das oström

Kaiserhaus, was sich brüskiert sehen musste, denn der

Basileus

in

Konstantinopel verstand sich als einziger legitimer Nachfolger der

Caesaren. Bereits merowingische Goldmünzen mit eigenem

Herrscherabbild galten als Affront und Angriff auf die Stellung

des oströmischen Kaisers. Franken und Ottonen drückten

so eigene Geltung nach Erneuerung des westlichen Kaisertums aus,

auch Salier und Staufer sollten dieser Tradition folgen.

Herrscherkleidung

musste in der Öffentlichkeit beredt sein und konnte deshalb

auch völkische Elemente beinhalten, wie von Karl

I. (d

Gr) oder Otto

I. (reg

936-973) bekannt. Kurze Tunicaformen blieben dem einfachen Volk

behaftet, vom Adel als „altfränkisch“

= unmodern angesehen.

Von der Herrschergattin wurden eher aufwändige Extravaganzen

erwartet, von ihrem Ehemann nicht zwingend, da Tradition in seinem

Fall äusserlich sichtbares Zeichen der Stabilität

bedeutete! Neue Moden stammten vielfach aus Italien, das unter

oström Einfluß stand. Byzantinische Sitten und Mode

fanden ihren Weg über die Alpen, unter den Sachsen nicht

zuletzt durch die Heirat Ottos

II. (reg

973-83) mit der byzant. Kaisernichte Theophanu

972, welche mglw nicht

unerheblich an Ottos Rom-Idee wirkte Italien als Mittelpunkt des

neuen „Sacrum

Imperiums“ zu sehen.

Man vermutet, dass Seidengewebe mit sassanidischen Motiven, wie

der „Elefantenstoff“ im Karlsschrein zu Aachen aus dem

Brautschatz von Theophanu stammten, der Mutter Ottos

III. (reg

983-1002), jener ließ im Jahr 1000 das Karlsgrab öffnen

und das Tuch über die Gebeine breiten, siehe auch

ROM-Byzanz-Seide-Italien.

4a Gürtelrekonstruktionen auf Reichsgebiet, West-Slawen und Haithabu

Haithabu fungiert hier aufgrund seines Fundguts als Bindeglied zwischen der skandinavischen und westslawischen Welt zum karoling-otton. Reichsgebiet. Den Aufstieg verdankte es der Zwangsumsiedlung slawischer Kaufleute aus Rerik durch den dän. Kg Göttrik (gest 810) an die Schlei mit strategisch günstiger Lage unweit des Heerwegs nach Jütland, eine dänisch-karolingische Konfliktzone. Der Raum sollte umstritten bleiben. Ludwig I. (d Fromme 814-40) mischte sich in die dän. Thronwirren und sorgte für die Taufe Harald Klaks (gest 852). Kg Heinrich I. (919-36) eroberte Haithabu 934 und förderte die Missionierung bis in den Norden Jütlands. Ein arab. Kaufmann und Gesandter berichtete um 965, dass die Anzahl der Christen in Haithabu allerdings gering sei. Rund 50 Jahre lang gab es dort einen sächs. Markgrafen, aus dieser Zeit stammt der heute sichtbare Halbkreiswall. Nach dän. Machtübernahme 983 blieb der Ort bis zu seinem Untergang 1066 Zankapfel zwischen dän., schwed. und norwegischen Herrschern.

Obwohl Grabausstattung für „Ottonen“ ohne Belang, sei zu Slawen und Haithabu verwiesen auf die Kategorie A-E unter Gesellschaftsstrukturen des FMAs

VIII

-

XI

-

Haithabu

- Ausgewählte Funde aus der Sdlg und den Gräbern -

[Abb. nach Schietzel, Spurensuche Haithabu, S. 197]

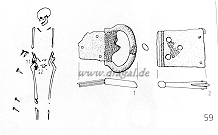

Die Funde aus den Siedlungsgrabungen zeigen vielfach unspektakuläre eiserne Schnallentypen ohne Beschlagbleche meist Pferdegeschirr, im Bootkammergrab befanden sich auch welche mit Blechen. Von den bis 1970 rund 1350 untersuchten Gräbern enthielten rd 20% Beigaben, bislang wurden weniger als 30 Gürtelobjekte geborgen, meist Bronze, einige davon vergoldet, nur zweimal aus Silber. Davon waren 3 Gräber durch Perlen weiblichen Toten zuzuordnen. Reichhaltig ausgestattete Gräber gab nur noch wenige, die 15 untersuchten Kammergräber waren vielfach massiv beraubt [HAI, S. 125ff]. Manche der Schnallen werden als Taschenverschlüsse bezeichnet, was aber nicht so sein muss. Die stark verkrustete ovale Schnalle aus Gr128 bsplw hat ein Außenmaß von 33 mm Breite (!) und eine Riemendurchzugbreite von ca. 22 mm, was durchaus anderen Gürtelteilen entspricht. [Im Katalog von Arents/Eisenschmidt verwirren die Breiten- und Längenangaben der Schnallen. Sie sind genau umgekehrt wie man es als Anwender eigentlich erwartet. Es ist sinnvoll das Außenmaß einer Schnalle sowie das Innenmaß als Durchzug des Riemens in der Breite quer anzugeben. Die Länge wäre demnach längs mit Blech- und Außenmaß und mögliche „Durchlaßhöhe“. Das ist in der Anwendung logisch und wird in den meisten Publikationen auch so gehandhabt, nur Arents/Eisenschmidt weichen leider in ihrer ansonsten sehr verdienstvollen Arbeit von diesem Schema ab]. Die letzten Sondenbegehungen des Geländes brachten zahlreiche Neufunde hervor, momentan noch unpubliziert. Es erwarten uns also noch einige Überraschungen.

Für schlichte „Haithabu-Darstellungen“ siehe Gürtel mit Eisenschnallen mit Grabnummern, ansonsten für die Frühphase Gürtel der Karolingerzeit (z.B. FrGr 497). Alle Objekte können durch Oberflächenvergütung in Gold höheren Darstellungen (A) gerecht werden, zu den Kategorien A-E im Detail siehe: Gesellschaftsstrukturen des FMAs

-

Haithabu / West-Slawen

Schnalle und Zunge rechts aus Hb Gr59 FGF, Original Bronze, hier Messing, Lederreste an der Kombi im Grab nachweisbar. Ganz rechts Variante mit Zunge Typ „Menzlin“, Detailbild Riemenende mit ähnlicher Form aber unbekannter Herkunft.

[Veredelung in Gold mgl für A]

-

X_XI_008a_me

30 mm Riemen (natur/braun/rot)

und Zunge „Haithabu“_me

montiert 149,00 EUR

-

X_XI_008tb_me [Detailbild Zunge 008tc]

30 mm Riemen (natur/braun/rot)

und Zunge Typ „Menzlin“_me

montiert 129,00 EUR

-

Haithabu

-

![]()

Schnalle

aus Hb Gr286 FGF, im Original Bronze vergoldet. Keine Zunge im

Grab, deshalb mögliche Variante ergänzt mit schlichtem

unverziertem Beschlag/Zunge aus Hb Gr32 FGF oder ganz rechts

Annäherung an Siedlungs-Fund Hb.

Schnalle

aus Hb Gr286 FGF, im Original Bronze vergoldet. Keine Zunge im

Grab, deshalb mögliche Variante ergänzt mit schlichtem

unverziertem Beschlag/Zunge aus Hb Gr32 FGF oder ganz rechts

Annäherung an Siedlungs-Fund Hb.

-

X_042ee_bz [Detailbild Zunge länglich]

25 mm Riemen (natur/braun/rot)

und mögliche Zunge ohne Zier_bz

montiert 129,00 EUR

-

X_042ta_bz

25 mm Riemen (natur/braun/rot)

und Zunge Typ Flecht_bz

montiert 129,00 EUR

-

Haithabu / West-Slawen

Schnalle rechts aus Hb BrGr347 SGF-W, im Original Eisen, ganz rechts Typ Starigard, beide mit möglichen Zungen ergänzt in Annäherung an ähnliche Haithabu-Form mit speziellem westlich verbreitetem Kettenringgeflecht in Doppelstreifen, Zunge im original etwas länger und spitz zulaufend.

[Veredelung in Gold mgl für A]

In Haithabu viele erhaltene Schnallentypen recht schlicht, gemessen an verzierten Fibelformen oder deren Arbeits-Patrizen.

-

X_012te_me

20 mm Riemen (natur/braun/rot)

und mögliche Zunge mit Zier_me

montiert 110,00 EUR

-

X_013te_me

20 mm Riemen (natur/braun/rot)

und mögliche Zunge mit Zier_me

montiert 110,00 EUR

-

Haithabu

Schnalle

und Zunge rechts als Buntmetall-Variante nach dem Fund aus Eisen

Hb BrGr347 SGF-W. Ganz rechts ergänzt mit möglicher

Zunge oder Beschlag aus Hb Sdlg, im Original Bronze vergoldet.

Schnalle

und Zunge rechts als Buntmetall-Variante nach dem Fund aus Eisen

Hb BrGr347 SGF-W. Ganz rechts ergänzt mit möglicher

Zunge oder Beschlag aus Hb Sdlg, im Original Bronze vergoldet.

-

IX-X_012e_bz

20 mm Riemen (natur/braun/rot)

und Zunge 4,5 x 2 cm_bz

montiert 129,00 EUR

-

X_012a_bz [Detailbild X_013a]

20 mm Riemen (natur/braun/rot)

und mögliche Zunge 7 x 2 cm_bz

montiert 129,00 EUR

-

Haithabu / West-Slawen

-Die

Kombination rechts ist wohl so bei Arents/Eisenschmidt gelistet,

aber mit dem Vermerk, dass im Laufe der Zeit die Haithabu

Grabinventare 230 und 231 unabsichtlich zusammen gefügt

wurden. Die Stabzunge der „Variante 2“ fand sich auch

in den Hb Gräbern 562, 741 und 1082.

-Die

Kombination rechts ist wohl so bei Arents/Eisenschmidt gelistet,

aber mit dem Vermerk, dass im Laufe der Zeit die Haithabu

Grabinventare 230 und 231 unabsichtlich zusammen gefügt

wurden. Die Stabzunge der „Variante 2“ fand sich auch

in den Hb Gräbern 562, 741 und 1082.

Gleitringe, ganz rechts Starigard Gr19, waren bei diesen Kombinationen üblich und sind auch für Haithabu voraus zu setzen nach Fund aus der Sdlg und Guß-Form zur Stabzunge „Variante 4“.

-

X_014z_Hb me [Detailbild bz]

15 mm Riemen (natur/braun/rot)

und Stabzunge Hb „Variante 2“

montiert 79,00 EUR

-

X_Rg mit Stabzunge St „Variante 4“_me

18 mm Riemen (natur/braun/rot)

montiert 79,00 EUR

-

Reichsgebiet / West-Slawen

-

Beide Schnallentypen bereits seit der späten MWZ üblich und bis in X. Jh verwendet, rechts z.B. durch Fund in Birka, ganz rechts in Haithabu zu belegen, Zungen/Ort in beiden Fällen Starigard.

[Probebilder - Beschlagblech noch nicht gebohrt]

-

X-XI_007ad / [Detailbild: 009ad]_bz

20 mm Riemen (natur/braun/rot)

und mögliches Ort_bz

montiert 99,00 EUR

-

IX-XI_012ay_bz oder me

18 mm Riemen (natur/braun/rot)

und mögliche Zunge_bz oder me

montiert 99,00 EUR

-

Reichsgebiet / West-Slawen

-

Auch

diese beiden Schnallentypen bereits seit der späten MWZ

üblich und bis in X. Jh verwendet, rechts z.B. durch Funde in

Birka, ganz rechts in Starigard zu belegen. Hier verwendete Zunge

in Abwandlung Starigard oben mit Strichgravur versehen, ähnlich

z.B. bei dem „Gandersheimer Kästchen“ und

weiteren Funden bis zur Wende X./XI. Jh, feiner als beim

Jellinge-Stil.

Zunge mit Tierkopf und Kreuz verbreitet in

Osteuropa, aber auch auf Reichsgebiet waren solche Tiermuster noch

durchaus geläufig.

Auch

diese beiden Schnallentypen bereits seit der späten MWZ

üblich und bis in X. Jh verwendet, rechts z.B. durch Funde in

Birka, ganz rechts in Starigard zu belegen. Hier verwendete Zunge

in Abwandlung Starigard oben mit Strichgravur versehen, ähnlich

z.B. bei dem „Gandersheimer Kästchen“ und

weiteren Funden bis zur Wende X./XI. Jh, feiner als beim

Jellinge-Stil.

Zunge mit Tierkopf und Kreuz verbreitet in

Osteuropa, aber auch auf Reichsgebiet waren solche Tiermuster noch

durchaus geläufig.

[Veredelung in Silber mgl für A]

-

X-XI_009axa / [Detailbild: 007axa]_bz

20 mm Riemen (natur/braun/rot)

und mögliche Zunge_bz

montiert 129,00 EUR

-

IX-XI_013axb / [Detailbild: 013axa]_bz oder me

20 mm Riemen (natur/braun/rot)

und mögliche Zunge_bz

montiert 129,00 EUR

-

Von Byzanz aufs Reichsgebiet / West-Slawen

-Schnallen mit „abgesetztem Steg“ bedürfen keines Dornschlitzes und haben eine interessante Geschichte: Frühe Formen aus Ostasien um Christi Geburt (nach westl Zeitrechnung), Transfer über Reitervölker und Verbreitung über Byzanz im Westen bis ins HMA. Die „vorspringende Dornachse“ erinnert an Schnallen der RKZ. Mögliche Zunge „Greif“ nach einem Steigbügelbeschlag im LM Mainz, Beutestück aus den Magyaren-Kriegen nach erfolgreichen Abwehrschlachten wie Riade oder Lechfeld mit Auszeichnung des Gefolges...der Ursprung des Motivs liegt im Vorderen Orient, durch Reitervölker und Byzanz im Westen verbreitet.

[Veredelung in Silber mgl für A]

-

X-XI_001b_bz

18 mm Riemen (natur/braun/rot)

und mögliche Zunge_bz

montiert 99,00 EUR

-

X-XI_002b_me

20 mm Riemen (natur/braun/rot)

und mögliche Zunge_me

montiert 99,00 EUR

4b - Gürtel mit Eisenschnallen VIII.-XI. Jh [D-E]

Eisen,

aus Rennöfen gewonnen, musste durch Ausheizen und Schlagen

erst von Verunreinigungen befreit werden. Mit Handhämmern

wurde es zu viereckigen, relativ weichen, kohlenstoffarmen Barren

(„Osemund-Stäbe“) geformt und ging als Halbzeug

in den Handel. Es war ein schmiedbares Schweißeisen, meist

mit weniger als 0,1% Kohlenstoff-Anteil, nur vereinzelt zeigen

Funde eine Verstählung mit über 0,5% Anteil. War der

Gehalt zu hoch, wurde das Eisen spröde und brach leicht, war

er zu niedrig verbog es sich, was über minderwertige Klingen

berichtet wird. Alle unten aufgeführte Formen sind geeignet

für schlichte Darstellungen sowie militärische Zwecke.

In Haithabu

wurden

Eisenschnallen bislang aus den Gräbern 347, 460, 556, 852,

861 geborgen und aus dem BoKaGr vom Pferdegeschirr, wozu wohl auch

einige Funde aus dem Siedlungsbereich zählen werden, vor

allem breite Formen. In Grimstrup Reitergrab A im SW Dks lagen

Schnallen bis zu 7 cm Breite vor [Stoumann, Ryttergraven fra

Grimstrup, S166]. Große Mengen an Holz benötigte man in

der Eisenproduktion. Im SMA gelang ein Durchbruch in der

Stahlerzeugung mit Nutzung der Wasserkraft für den Betrieb

von Blasebälgen und Hämmern, siehe Exkurs

Eisenproduktion

vom HMA zum SMA.

Eisen,

aus Rennöfen gewonnen, musste durch Ausheizen und Schlagen

erst von Verunreinigungen befreit werden. Mit Handhämmern

wurde es zu viereckigen, relativ weichen, kohlenstoffarmen Barren

(„Osemund-Stäbe“) geformt und ging als Halbzeug

in den Handel. Es war ein schmiedbares Schweißeisen, meist

mit weniger als 0,1% Kohlenstoff-Anteil, nur vereinzelt zeigen

Funde eine Verstählung mit über 0,5% Anteil. War der

Gehalt zu hoch, wurde das Eisen spröde und brach leicht, war

er zu niedrig verbog es sich, was über minderwertige Klingen

berichtet wird. Alle unten aufgeführte Formen sind geeignet

für schlichte Darstellungen sowie militärische Zwecke.

In Haithabu

wurden

Eisenschnallen bislang aus den Gräbern 347, 460, 556, 852,

861 geborgen und aus dem BoKaGr vom Pferdegeschirr, wozu wohl auch

einige Funde aus dem Siedlungsbereich zählen werden, vor

allem breite Formen. In Grimstrup Reitergrab A im SW Dks lagen

Schnallen bis zu 7 cm Breite vor [Stoumann, Ryttergraven fra

Grimstrup, S166]. Große Mengen an Holz benötigte man in

der Eisenproduktion. Im SMA gelang ein Durchbruch in der

Stahlerzeugung mit Nutzung der Wasserkraft für den Betrieb

von Blasebälgen und Hämmern, siehe Exkurs

Eisenproduktion

vom HMA zum SMA.

--

Eis_20 oval rundstabig

20 mm Riemen (natur/braun) ohne Zunge

angenäht 39,00 EUR

-

Eis_20 flachstabig

20 mm Riemen (natur/braun) ohne Zunge

Schnalle angenäht 39,00 EUR

-

Eis_25 quadratisch

25 mm Riemen (natur/braun) ohne Zunge

Schnalle angenäht 49,00 EUR

-

Eis_30 oval rundstabig

30 mm Riemen (natur/braun) ohne Zunge

Schnalle angenäht 55,00 EUR

-

Eis_30 flachstabig

30 mm Riemen (natur/braun) ohne Zunge

Schnalle angenäht 49,00 EUR

-

Eis_30 flachstabig mit Schnallenblech

30 mm Riemen (natur/braun) ohne Zunge

Schnalle angenietet 75,00 EUR

-

Zur Einführung die Zeitenwanderung: … Die Nacht war endlich vorüber, feucht und scheinbar ohne Ende. Immer wieder hatte es geregnet, wie auch die Nächte zuvor, die Hände klamm, die Finger steif und Wasser perlte vom Haar …

-

Historischer Kontext IX.-XI.Jh:

Die Besiedlung Skandinaviens setzte in der Jungsteinzeit ein, da der Golfstrom für ein erträgliches Klima sorgte. Blieb der hohe Norden nomadisch geprägt, gab es im Süden Entwicklungen analog zum Kontinent von Megalithkultur zur Hügelgräber-Bronzezeit und Übergang zu Brandgräbern. Felszeichnungen mit Jagd-Darstellungen muten schamanistisch an, Schiffs- und Kriegsszenen geben in Zusammenhang mit bootsförmigen Steinsetzungen erste Hinweise auf soziale Hierarchien. Doch sorgten im Übergang zur Eisenzeit wiederholt starke klimatische Schwankungen mit Auswirkung auf Flora und Fauna zu Brüchen in Wirtschaft, Mode und Sitten und im Extremfall zu Auswanderungen, stellvertretend seien Kimbern und Goten genannt, aber auch weitere südgerman. Stämme haben ihre Wurzeln im Norden. Eisen konnte anfangs nur aus Moorerzen gewonnen werden und blieb lange, wie Kupfer, begehrtes Importgut, schuf vielfältige Kontakte zum römisch dominierten Kontinent. Die Heeresbeute-Opferplätze Südskandinaviens des II.-IV. JhsAD zeugen vom Gebrauch röm Ausrüstung. Für das MA konnten inzwischen Produktionsstätten für Eisen analysiert werden, es wurde bald darauf exportiert – Aussagen zu Kupfer schwierig, da nicht exakt gesichert, seit wann z.B. so reichhaltige Lagerstätten wie das schwed. Falun ausgebeutet wurden.[4]

Die folgenden Betrachtungen differenzieren zwischen einem westlichen Kreis rund um die Nordsee (NW, Dk, Danelag), der schwedischen Region und dem östlichen Kreis von Gotland zu den Rus.

Das nordische Erbrecht und Gesellschaftssystem mit Gefolgschaften verlangte den Beutezug und gab nicht erbberechtigten Nachgeborenen ein Auskommen. Mit Hilfe der Schiffe konnte man die Radien erheblich erweitern. Um 800 begannen sporadische Seeangriffe von Norwegern auf die britische und irische Küste und bald folgten Dänen gegen die kontinentale Kanalküste. Durch Händler erfuhr man von den Verhältnissen im Frankenreich und Herrscherwechsel ermutigten zu raids auf die Quellen fränkischen Reichtums [s.o.]. In den 830ern häuften sich die Attacken und ab 840 in der Schwächephase nach dem Tod Ludwigs I. waren Städte weit im Westen des Frankenreichs betroffen, 845 Paris und im gleichen Jahr das gerade erst zum Erzbistum ernannte Hammaborch an der Elbe. Man schloss sich zu großen Unternehmungen zusammen, denn so gelang es hohe Geldsumme von den Drangsalierten zu erpressen. Nicht immer geschah die Beteiligung an diesen Fahrten freiwillig. Das fries. Landrecht § 20 schildert, wie mit denjenigen zu verfahren sei, welche von den Nordmannen verschleppt und zu Raubfahrten gezwungen wurden. 865 fiel ein gr. Nordisches Heer in Ostengland ein und brachte weite Gebiete unter Kontrolle. 879 setzte es nach Nordfrkrch über, nutzte erneut fränk. Thronwirren und plünderte die nächsten 13 Jahre zahlreiche Orte bis an Mosel, Maas und Rhein.

Der Ostseeraum wurde geprägt vom Handel mit intensiver Küstenseefahrt, die sich von der Hochseefahrt insoweit unterschied, dass verstärkt Schären, Seen und Flüße befahren wurden, was dem Ruder einen hohen Stellenwert verlieh. Schwedische Waräger folgten den Spuren ihrer gotischen Vorfahren, die bereits lange zuvor tief in osteurop. Weiten vorgedrungen waren, die Wege gerieten nicht in Vergessenheit. Auf geruderten Flußbooten wurden monatelange Reisen unternommen, um Zargrad-Byzanz zu erreichen oder man betrieb Etappenhandel mit Waren aus dem Orient, legte befestigte Siedlungen an und begründete Herrschaftsgebiete. Die Rus-Reiche nahmen Elemente der slawischen, byzantinischen und nomadischen Kultur auf.

-

-

-

„Mjölnir

wurd die Waffe / Thors genannt

weit im Wurf / Riesen übermannt

Heil Dir Thor / Segner der Saaten

Ruhmreich raunen / des Asen Taten

Skalden Sang / im Edda-Liede

Siege was aus / Zwergen Schmiede.

Seid Ihr einst / zu Sternen Stunde

geladen Gast / in Walhalls Runde

zählet dann zu / Thors Gesinde

bevor der Christen Gott Euch binde.“

[...wohl anstabend und mit Endreim, doch fehlt die Wortgewalt der Skalden-Kraft]

-

Wikingerzeit IX.-XI. Jh

eis = Eisen, me = Messing, bz = Bronze, vs = versilbert, si = Silber, vg = vergoldet

FO = Fundort, AO = Aufbewahrungsort, ae = ähnlich,

KaGr = Kammergrab, BrGr = Brandgrab

Die Anführer der raids konnten ihr Gefolge nur bei entsprechender Entlohnung halten. Der enge Kern bestand aus einer Leibwache, die sich auch reiche Grundherren und wohlhabende Kaufleute leisteten, die mit überdurchschnittlicher Ausrüstung ihre Mannen zufrieden stellten. „Treueschwur - Beute - Geschenk“ galten als Kittmasse in einem komplizierten Beziehungsgeflecht. Geben und Nehmen hatte zeremoniell verpflichtenden Charakter, siehe Hundertschaft-Gefolgschaft-Lehnswesen.

5. Quellen für die „Wikingerzeit“:

Aufgrund der klimatischen Verhältnisse gab es in Nordeuropa recht eigenständige modische Entwicklungen, trotz mancher Modewellen, welche den Norden nicht selten aus dem dänischen Raum erreichten, dessen Einfluss sich bis nach Norwegen und Schweden erstreckte. Grabbeigaben dokumentieren, dass Sachgüter des Kontinents übernommen, nach ästhetischem Empfinden durch Feinschmiede, aurificis umgeformt wurden, um das Ansehen der Auftraggeber zu mehren, gilt vor allem für Standessymbole der kontinentalen Elite. Ähnlich wie einst das Röm Reich im „Freien Germanien“ wirkte, übten Objekte der fränk. und angelsächs. Kultur auf Nordgermanen Anziehungskraft aus. Wäre dem nicht so gewesen, hätte man sich die Beutezüge sparen können! Hinzu kam die Ware Mensch, denn mit Sklaven war gutes Geld zu machen, Dublin z.B. wurde nach 841 einer der größten Sklavenmärkte Europas, zeitgleich mit Verdun (!). Während Gräberfelder der MWZ auf dem Kontinent bis ins VIII. Jh reichhaltige Grabensembles aufwiesen, verebbte dies mit Beginn der Christianisierung. Das traf mit zeitlicher Verzögerung auch die Kulturen der europ. Randzonen. Bis dahin dokumentieren Grab- und Hortfunde aus Skandinavien und Osteuropa einen breiten Formenreichtum. Dazu kommen Siedlungsfunde aus den küstennahen Handelszentren, wovon rund 30 in Skandinavien bekannt sind, darunter Nidaros/Trondheim, Skíringssalr/Kaupang, Ripa/Ribe, Sliesthorp/Heddeby/Haithabu, Helgö und Björkö/Birka und rund 10 entlang der slaw Ostseeküste z.B. Alt Lübeck, Oldenburg/Starigard, Groß Strömkendorf, Dierkow an der Warnow (Rostock), Ralswiek auf Rügen, Menzlin an der Peene, Wolin in der Oder- und Truso bei Elblag nahe der Weichselmündung im Übergang zu den bislang rund 6 baltischen Orten, als Handelswege zu den Rus. Wiskiauten lag wohl einst an der Memel-Mündung, heute am Frischen Haff und Kurischen Nehrung oder über den Fluß Alanda wurde der Ort Grobin in Lettland angesteuert. In diesen polyethnisch besiedelten Orten veränderten sich die Gesellschaftstrukturen massiv. Handwerk wurde eigenständig und war nicht mehr an die Fürstenhöfe gebunden, der Handel brachte eine reiche Kaufmannschicht hervor, welche begann Mode(n) zu prägen, eine städtische Oberschicht entwickelte sich. Manche der aufgeführten Orte erlebten die Jahrtausendwende nicht, da sie aufgrund der Lage an Flüssen und Seen im Landesinneren nur von kleineren Schiffen angelaufen werden konnten. Doch Tonnage und Tiefgang der seegängigen Transporter nahmen zu, in Haithabu mit kontinuierlichem Ausbau der Landungsbrücken gut zu beobachten, Flachwasserhäfen hatten das Nachsehen...

Gürtel zählen zur WKZ nicht zu den häufigen Grabbeigaben, nur Gotland zeigt ein hohes Fundspektrum. Vor allem aus Frauengräbern fehlen Gürtelreste aus Metall. Daraus kann man keineswegs schließen, dass Frauen keine Gürtel trugen [Geijer Birka III, S. 153]. Eine so spezifische Quellengattung wie Grabinhalte haben eben nur eingeschränkte Aussagewerte. Bei Brandgräber mit ihren besonderen Riten wird das sofort klar. Aber auch sonst sind die Inventare kein „Spiegel des Lebens“, sondern stellen eine intentionelle Auswahl dar, siehe Gesellschaftsstrukturen des FMAs. Gräber liefern zur Frage der Gürtelnutzung also nur wenig Erkenntnisse. Erhalten sind kleine gegürtete Frauen-Statuetten und in Haithabu weisen Abriebspuren am Fragment eines Trägerrocks auf einen Gürtel hin. In Sagas wird von einem Kleid berichtet, das seine Trägerin in der Taille schnürte, ohne den Gürtel explizit zu erwähnen, im Rigsmal der Edda eine „Gürtelschlanke“erwähnt. Als Denkmodell sind gebundene Stoffgürtel nicht ausgeschlossen. Diese vergehen wie die Kleidung und bleiben in Körpergräbern nur nachweisbar durch den Kontakt mit Metallen, siehe Textilreste. Momentan scheint die Menge an bunten Stoffborten im Reenactment bei Männern Auswuchs moderner Mode-Torheiten zu sein, schlichte Stricke wären glaubhafter, oder man bleibt beim Leder. Snorri Sturluson schildert die schwierige Geburt von Olaf II. im Jahr 995. Hrani, ein alter Weggefährte von Olafs Vater legte im magischen Ritual der kreissenden Mutter Asta den Gürtel eines verstorbenen Ahn auf den Bauch und die Geburt gelang, nach germanischer Sitte durch Übertragung des Heils der Sippe auf das Neugeborene. Der kostbare Gürtel wurde in hohen Kreisen demnach eine zeitlang aufbewahrt und nicht „funeral entsorgt“. Noch Anf des XVI. Jhs wurden solche Kräfte dem Gürtel des Hl. Luidger in der Abtei Werden/Ruhr zugesprochen.

Zum

Jahr 987 verzeichnet die

Nestorchronik ein interessantes Detail als Fürst Wladimir von

Kiew Botschafter zu benachbarten Völkern schickte, um deren

Religionsausübung zu prüfen. Die Gesandten zu den

Bulgaren berichteten, dass jene Kultfeiern in Gotteshäusern

ohne angelegte Gürtel ausführten; erstaunlich, dass man

dies erwähnenswert fand. Aber an den Silber beschlagenen

„Reitergürteln“ waren Bogenköcher, Säbel

und Taschen angelascht, deshalb legte man wohl alles zusammen ab.

Auch nordische heilige Stätten wurden ohne Waffen betreten

und gleichfalls, wohl unter Aufsicht, deponiert. Noch im XIV. Jh

war an schwed. Kirchen das sogenannte Vapenhus

angeschlossen, wie an der Südseite des Langhauses der Kirche

von Dalby im Süden von Skane/Schonen, in welchem

Kirchenbesucher sich der Bewaffnung entledigten und Waffengurte

selbstverständlich abschnallten.

Zum

Jahr 987 verzeichnet die

Nestorchronik ein interessantes Detail als Fürst Wladimir von

Kiew Botschafter zu benachbarten Völkern schickte, um deren

Religionsausübung zu prüfen. Die Gesandten zu den

Bulgaren berichteten, dass jene Kultfeiern in Gotteshäusern

ohne angelegte Gürtel ausführten; erstaunlich, dass man

dies erwähnenswert fand. Aber an den Silber beschlagenen

„Reitergürteln“ waren Bogenköcher, Säbel

und Taschen angelascht, deshalb legte man wohl alles zusammen ab.

Auch nordische heilige Stätten wurden ohne Waffen betreten

und gleichfalls, wohl unter Aufsicht, deponiert. Noch im XIV. Jh

war an schwed. Kirchen das sogenannte Vapenhus

angeschlossen, wie an der Südseite des Langhauses der Kirche

von Dalby im Süden von Skane/Schonen, in welchem

Kirchenbesucher sich der Bewaffnung entledigten und Waffengurte

selbstverständlich abschnallten.

Exkurs Schiff: Norwegen ist untrennbar mit ihm verbunden, viele Orte an der zerklüfteten Küste waren nur zur See erreichbar. Nicht viel anders begünstigten die 500 Inseln Dänemarks oder das gewässerreiche Schweden mit seinen Seen und Schären eine ausgeprägte Schiffahrt. Nordischer Bootsbau ist durch Felszeichnungen seit der Bronzezeit nachweisbar. Das Hjortspring-Boot (EZ um 350vC) von der Insel Alsen (Dk) hatte Planken und Spanten mit Bastschnüren vernäht, keine Segel und wurde gepaddelt, wie es Tacitus zu den Schiffen der im Osten siedelnden Suionen „lose Ruder“ und „Nutzung wie auf Flüssen“ erwähnt [Germ, Kap 44]. Ein Jahrtausend später vermittelte skand. Schiffsbau hohe Professionalität, dokumentiert mit den Grabfunden im norweg. Oseberg (1.H. IX. Jh) und Gokstad (Wende IX./X. Jh). Die Beigaben sind erwähnenswert mit Details zur Stellung der Frau in Oseberg oder zu Vorlieben des Bestatteten in Gokstad mit Möbeln, Schlitten, 8 Hunden, Textilien sowie 12 Pferden, welche das Schiff auf Land gezogen hatten und im Ritus geopfert wurden. Schiffe dominierten lange Zeit wirtschaftliches und politisches Denken - keine Zivilisation ohne gute Verkehrsanbindung.[5] Das betraf in erster Linie Ortschaften in Küsten- oder mit Flußlage, was sie allerdings Begehrlichkeiten aussetzte, falls Personen nicht bereit waren für Güter entsprechende Gegenwerte zu entrichten. Flüsse bestimmten strategisches Denken, das sieht man an der Wahl der Reichsgrenzen Roms und Vormarschrouten seiner Armeen, der Versorgung dienend. Nicht ohne Grund begann Karl I. (d Gr) unter immensem Aufwand mit dem Kanalbau zwischen Main und Donau als er gegen die Awaren zu Felde zog, siehe auch Heer- und Handelswege im Mittelalter.

Bereits

zur röm Kaiserzeit unternahmen Völker der Nordseeküste

(Sachsen,Friesen) Beutezüge per Schiff gegen die Küsten

Britanniens und Galliens. Zeitgleich fanden Angriffe auf die

jütländische Küste durch Völker aus

Südschweden statt, welche man später „Dänen“

nannte.

Dafür genutzt wurde ein geruderter Schiffstyp wie Nydam

B

(Fund

nahe Alsen-Sund c320 AD), eine mit Eisennägeln geklinkerte

Schalenbauweise, die Plankengänge mit Zurrklampen an den

Spanten festgelascht, ohne

Segel, mit Ruder in Dollen,

siehe Mooropferfunde

mit Heeresausrüstung

(z.B.

Illerup Adal, Thorsberg, Kragehul). Vielleicht

beschleunigte der Druck aus dem Osten eine Umsiedlung von Jüten

und Angeln nach Britannien? Man kannte die Insel gut und einige

von ihnen leisteten dort Dienst als Foederaten im spätröm.

Heer um 400. Familien zogen nach und Jüten hinterliessen

Spuren als Siedler in Kent. Nach Abzug der röm Armee war die

britische Bevölkerung aus Norden und Westen

piktisch-irisch-walisischen Angriffen ausgesetzt und nötigte

sie wohl german. Kontingente anzuwerben. Vermutlich war die

Bezahlung ein Problem. Es kam zu Aufständen der Söldner.

Sie unterwarfen die Einheimischen und etablierten eigene

Herrschaftsbereiche. Im VII. Jh gab es durch die Christianisierung

von

Süden aus zahlreiche Verbindungen zum fränk. dominierten

Kontinent, was eine Angleichung

der angelsächs. Mode

bewirkte.

Zu den Schiffstypen, wie sie in Gräbern aus Sutton

Hoo oder

Snape

in

East Anglia (ca 600-625 AD) überliefert sind heißt es

allgemein, dass über Besegelung keine Aussage möglich

sei, da sich nur die Schiffsformen durch Klinkernägel

erhielten. Segel erfordern einen starken Kiel, die Bauweise oben

genannter dänischer Küstenruderer war dafür

ungeeignet. Aber Nordseeanrainer kannten Segel seit römischen

Zeiten. Angel, Sachsen und Jüten werden Segel bei ihren

Überfahrten genutzt haben (!), der Chronist Gildas

(gest.

570) erwähnt ganz eindeutig Segel an den cuyls

der Barbaren. Also

ist „Nydam“

ein

Holzweg, der seit langem in der Forschung beschritten wird - Warum

?

Bereits

zur röm Kaiserzeit unternahmen Völker der Nordseeküste

(Sachsen,Friesen) Beutezüge per Schiff gegen die Küsten

Britanniens und Galliens. Zeitgleich fanden Angriffe auf die

jütländische Küste durch Völker aus

Südschweden statt, welche man später „Dänen“

nannte.

Dafür genutzt wurde ein geruderter Schiffstyp wie Nydam

B

(Fund

nahe Alsen-Sund c320 AD), eine mit Eisennägeln geklinkerte

Schalenbauweise, die Plankengänge mit Zurrklampen an den

Spanten festgelascht, ohne

Segel, mit Ruder in Dollen,

siehe Mooropferfunde

mit Heeresausrüstung

(z.B.

Illerup Adal, Thorsberg, Kragehul). Vielleicht

beschleunigte der Druck aus dem Osten eine Umsiedlung von Jüten

und Angeln nach Britannien? Man kannte die Insel gut und einige

von ihnen leisteten dort Dienst als Foederaten im spätröm.

Heer um 400. Familien zogen nach und Jüten hinterliessen

Spuren als Siedler in Kent. Nach Abzug der röm Armee war die

britische Bevölkerung aus Norden und Westen

piktisch-irisch-walisischen Angriffen ausgesetzt und nötigte

sie wohl german. Kontingente anzuwerben. Vermutlich war die

Bezahlung ein Problem. Es kam zu Aufständen der Söldner.

Sie unterwarfen die Einheimischen und etablierten eigene

Herrschaftsbereiche. Im VII. Jh gab es durch die Christianisierung

von

Süden aus zahlreiche Verbindungen zum fränk. dominierten

Kontinent, was eine Angleichung

der angelsächs. Mode

bewirkte.

Zu den Schiffstypen, wie sie in Gräbern aus Sutton

Hoo oder

Snape

in

East Anglia (ca 600-625 AD) überliefert sind heißt es

allgemein, dass über Besegelung keine Aussage möglich

sei, da sich nur die Schiffsformen durch Klinkernägel

erhielten. Segel erfordern einen starken Kiel, die Bauweise oben

genannter dänischer Küstenruderer war dafür

ungeeignet. Aber Nordseeanrainer kannten Segel seit römischen

Zeiten. Angel, Sachsen und Jüten werden Segel bei ihren

Überfahrten genutzt haben (!), der Chronist Gildas

(gest.

570) erwähnt ganz eindeutig Segel an den cuyls

der Barbaren. Also

ist „Nydam“

ein

Holzweg, der seit langem in der Forschung beschritten wird - Warum

?

Es gab auch recht frühe Angriffe auf den Kontinent. Merowing. Quellen berichten von Plünderungen der friesischen Küste um 520, als das Reich Theuderichs I. von „Seekriegern“ heimgesucht wurde, mglw Dänen unter Chochilaichus. Während der Zwistigkeiten nach dem Tod des Hausmeiers Pippins II., griffen 716 Friesen an, manche Quellen nennen Sachsen, welche mit ihren Schiffen den Rhein hinauf fuhren. Angriffe auf die westeurop. Küste waren im IX. Jh damit keine neue Erscheinung. Die hochseetüchtigen Schiffe blieben durch geringen Tiefgang für das Inland gefährlich. Diese Konstruktionen besassen den starken Kiel, da gotländische Bildsteine des frühen VIII. Jhs Besegelung zeigen. Die Plankengänge waren mit Eisennieten geklinkert, überlappend angebracht. Für enge Manöver und um flußaufwärts zu gelangen blieb die Ruderfähigkeit erhalten, der Name Rus könnte vom Rudervorgang ableitet sein. Stromschnellen umging man im Osten mit Hilfe des Pferdezugs, immerhin waren teilweise über 10 to zu bewältigen, in Westeuropa bestand die Möglichkeit Treidelpfade zu nutzen, falls die Versorgung großer Invasions-Armeen landeinwärts dies erforderte. Denn nach den raids mit ihrem Überraschungsmoment hatten die Angriffe im letzten Drittel des IX. Jhs erheblich grössere Dimensionen angenommen.[6]

Im

Westfrankenreich oblag die Abwehr den Grafen mit Befestigung der

Küstenorte, während Kg Karl

II. (d

Kahle 843-877) sein Offensivheer

mit

Panzerreitern bei inneren Thronstreitigkeiten einsetzte mit

Gebietsausweitungen nach Lotharingen sowie Italien als zeitgleich

sein ostfränk. Stiefbruder Ludwig

(d

Deutsche 843-76) durch Feldzüge gegen Slawen gebunden war.

Große Nordische Verbände schreckten nicht vor

befestigen Städten zurück, als „Holzprofis“

beherrschten sie alle Künste in Angriff und Verteidigung mit

dem Bau von Kriegsmaschinen oder Anlage von Feldbefestigungen.

Höchst motiviert waren sie lokalen Defensiv-Aufgeboten

(militia)

überlegen. Gegenüber dem schwer gerüsteten fränk.

Feldheer hingegen mussten sie auch Schlappen einstecken, so 880,

881 oder 891. Alle Vorteile lagen auf dem Wasser. 864 hatte Lothar

II. v

Lotharingen (855-869) angeregt selbst Schiffe zu rüsten, um

nordische Plünderer von den Rhein-Inseln zu vertreiben, doch

fand sein Vorschlag wenig Zustimmung. In Silber gezahlte Tribute

sorgten dafür, dass sich weitere Nordmannen den Anführern

solch lukrativer Unternehmungen anschlossen. Der

Gefolgschaftserhalt

verlangte

kostbare Objekte und Edelmetalle: „...

mit Waffen und Gewändern / sollen Freunde sich Freude machen

/ das sieht man an sich selbst / Gabe und Gegengabe begründet

Freundschaft …“

[Edda,

Havamal 41].

Im

Westfrankenreich oblag die Abwehr den Grafen mit Befestigung der

Küstenorte, während Kg Karl

II. (d

Kahle 843-877) sein Offensivheer

mit

Panzerreitern bei inneren Thronstreitigkeiten einsetzte mit

Gebietsausweitungen nach Lotharingen sowie Italien als zeitgleich

sein ostfränk. Stiefbruder Ludwig

(d

Deutsche 843-76) durch Feldzüge gegen Slawen gebunden war.

Große Nordische Verbände schreckten nicht vor

befestigen Städten zurück, als „Holzprofis“

beherrschten sie alle Künste in Angriff und Verteidigung mit

dem Bau von Kriegsmaschinen oder Anlage von Feldbefestigungen.

Höchst motiviert waren sie lokalen Defensiv-Aufgeboten

(militia)

überlegen. Gegenüber dem schwer gerüsteten fränk.

Feldheer hingegen mussten sie auch Schlappen einstecken, so 880,

881 oder 891. Alle Vorteile lagen auf dem Wasser. 864 hatte Lothar

II. v

Lotharingen (855-869) angeregt selbst Schiffe zu rüsten, um

nordische Plünderer von den Rhein-Inseln zu vertreiben, doch

fand sein Vorschlag wenig Zustimmung. In Silber gezahlte Tribute

sorgten dafür, dass sich weitere Nordmannen den Anführern

solch lukrativer Unternehmungen anschlossen. Der

Gefolgschaftserhalt

verlangte

kostbare Objekte und Edelmetalle: „...

mit Waffen und Gewändern / sollen Freunde sich Freude machen

/ das sieht man an sich selbst / Gabe und Gegengabe begründet

Freundschaft …“

[Edda,

Havamal 41].

Aufwändige Kammergräber und Grabfunde waren zunächst Anzeichen für wohlhabende freie Grundbesitzer und später Regionalbefugte des Königs in Angleichung der Verhältnisse zum Kontinent. Denn es vollzog sich im XI. Jh ein Wandel hin zur Zentralgewalt eines Königs durch Machtkonzentration auf wenige Familien mit Unterstützung der Kirche im Zuge der Christianisierung, in Dänemark früher als in Schweden, nach dem Motto: ein Gott – ein Herrscher. Als die Königtümer sich befehdeten wurden ihre Küsten von plündernden Slawen angegriffen, somit traf Nordmannen nun die gleiche Taktik, die sie selbst einst angewendet hatten. Auch Haithabu war in den dän. Thronwirren 1066 Ziel einer slaw. Attacke, was eine Umsiedlung nach Schleswig bewirkte. Nach kleineren Gegenschlägen erfolgte erst 1168 unter Kg Waldemar I. (1157-82) mit Einnahme Rügens eine erfolgreiche große Gegen-Operation, was die Richtung für die nächsten Jahrhunderte wies mit Ausbreitung des dän. Machtbereichs in Norddtld und entlang der Ostseeküste.

---

6. Rekonstruktion westl. Kreis (Norwegen, Dänemark) {in Bearbeitung}

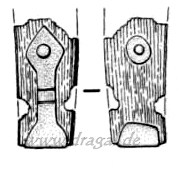

Norwegen bietet aufgrund der Gebirge nur begrenzte Siedelflächen am Küstensaum und in den Tälern. Die Kargheit des Landes macht die Nutzung des Meeres unabdingbar mit Entwicklung der Schiffahrt seit der Bronzezeit, was Schlüsselpositionen an der Küste und gute Verbindungen über die Nordsee an die dän Küste schuf. Bereits zur RKZ bildeten sich deutliche Machtzentren in den Fjorden und auf vorgelagerten Inseln aus. Verbesserte Schiffstechnik, Erfahrung und Wagemut erweiterten die Aktionsradien. Die Shetlands und Orkneys wurden Drehscheiben, der Weg nach Westen führte an der schottischen Nordküste entlang über die Hebriden nach Irland, eine riskante Route über die Faröer ins weit entfernte Island. Auf Südkurs erreichte man die Ostküste Englands. Wie bereits skizziert scheinen Dänen im Ursprung aus dem schwed. Skane/Schonen zu stammen und waren bis zum V. Jh in mehreren Wellen nach Jütland übergesetzt. Der Südzipfel Schwedens blieb bis ins XVII. Jh dänischer Machtbereich, wie lange Zeit auch das südliche Norwegen. Die Entwicklung Dänemarks war stärker an den Kontinent gebunden und von anderen Formen geprägt als die nördlichen und östlichen Teile Skandinaviens. Früh hinterliessen feudale Strukturen ihre Spuren mit der Ausbildung des gepanzerten berittenen Streiters nach fränk.-otton. Vorbild. So barg man neben Knebellanzen und Sporen aus dänischen Gräbern zB aufwändige Pferdetrensen mit Seitenstangen und -backen, oft verziert, Zeichen von hochrangigen Nutzern, während aus dem Rest Skandinaviens oder slaw. Raum eher schlichte asymmetrische „Wassertrensen“ bekannt waren.

--

Dänen / Danelag

Rechts Karol.-sächs. Schnallentyp mit Belegen im dän. Bereich, ganz rechts Schnalle Typ Haithabu BrGr347, Zunge dänisch (Aggersborg), div. Funde auch im Danelag (z.B. York, Cottam, Stamford Bridge)

[Beginn der dauerhaften Besiedelung Ostenglands durch Skandinavier seit den 870er Jahren. Die Bezeichnung „Danelag“ stammt aus späterer Zeit]

--

IX-X_005q_bz oder vs [Abb.]

20 mm Riemen (natur/braun/rot)

und Tierkopf-Zunge („free ring“) nach Thomas B5.1_vs

montiert 99,00 EUR bz / 120,00 EUR vs

-

IX-X_012q_bz oder me

20 mm Riemen (natur/braun/rot)

und Tierkopf-Zunge nach Thomas B5.1_bz oder me

montiert 99,00 EUR--

-

Dänen / Danelag

Karolingischer Schnallentyp mit stilisierten Akanthusblüten, Funde im dän. Duesminde, Sonderjyllas oder Nora Vedby auf Alsen, im schwed. Birka und Ostra Paboda, in Haithabu Variante mit degeneriertem Muster (FrGr497 in si), ebenso aus Schiffsgrab in der Bretagne. Als Statussymbole im Norden begehrt, wie Zungen, Fibeln, Zaumzeug oder Klingen, deshalb bis ins X. Jh genutzt. Ganz rechts Schnallentyp mit Flechtbandzier, Zunge dänisch.

[Ausf. in Sterling-Silber mgl]

-

IX-X_001q_bz oder me [Abb me]

15 mm Riemen (natur/braun/rot)

und Tierkopf-Zunge nach Thomas B5.1_bz oder me

montiert 129,00 EUR

[in Haithabu Lederreste unter Beschlag der Schnalle]

-

20 mm Riemen (natur/braun/rot)

und Tierkopf-Zunge nach Thomas B5.1_bz oder me

montiert 99,00 EUR

-

Dänen / Danelag

Zunge „Typ York“ mit „Zopfmuster“ im Jellinge-Stil des X. Jhs, original Bein (auch umsetzbar), wahlweise Variante Nietscheiben ganz rechts oder mit „Nietblech“ siehe oben ähnlich IX-X_005c

-

X-XI_022k_bz (kurzes Blech)

20 mm Riemen (natur/braun/rot)

und Zunge Typ York_bz

montiert 99,00 EUR

-

X-XI_022k_bz (langes Blech)

20 mm Riemen (natur/braun/rot)

und Zunge Typ York_bz

montiert 99,00 EUR

-

Norweger / Dänen / Danelag

Rechts schmale Zunge Gokstad um 900

Ganz rechts früher Schnallentyp, auf dem Kontinent bereits zur MWZ nachweisbar, Im Norden Funde bis ins X. Jh, Zunge „Typ York“ im Jellinge-Stil, wahlweise Variante Nietscheiben oder mit „Nietblech“ siehe oben ähnlich IX-X_005c

-

X-XI_022k_bz

Schnallentyp mit kurzem Blech

20 mm Riemen (natur/braun/rot)

und Zunge Geflecht schmal_bz

montiert 99,00 EUR

-

IX-X_007k_bz

20 mm Riemen (natur/braun/rot)

und Zunge Typ York_bz

montiert 110,00 EUR

siehe Gürtel mit Eisenschnallen VIII.-XI. Jh

Zu den Kategorien A-E im Detail: Gesellschaftsstrukturen des FMAs