1250-1320c (von der Früh- zur Hochgotik)

1. Quellen und die ludi theatralis als "bewegte Liturgie"

3. Rekonstruktionen zur Darstellung gehobener Schichten (A-B)

4a. Gürtelformen des einfachen Volkes

4b. Rekonstruktionen zur Darstellung des einfachen Volkes (C-E)

1320-1350c (Hochgotik)

___Info: Parteikämpfe des XIV. Jhs / Manesse Handschrift

7. Rekonstruktionen zur Darstellung gehobener Schichten (A-B)

8a. Gürtelformen des einfachen Volkes

8b. Rekonstruktionen zur Darstellung des einfachen Volkes (C-E)

Historischer Kontext 1250-1320c:

Fast eineinhalb Jahrhunderte hatten Staufer die Geschicke des sacrum imperium bestimmt. Nach dem Untergang des Herrscherhauses wechselten sich Könige und Gegenkönige im Reich ab und der Einfluß südlich der Alpen schwand. Die ehemals stauf. Gebiete fielen an die frz Anjou, legten den Grund zu einem der mächtigsten Adelshäuser Europas. Mit Frkrch entstand eine neue kulturelle Großmacht durch den Hof Ludwigs IX. (1226-70), dem Förderer der Künste und von vielen als das Ideal eines weltlichen Herrschers angesehen. Die frz Gebiete fassten bald zweimal soviel Einwohner wie das Reich, welches kulturell in einigen Belangen erst ab dem XVI./XVII. Jh gleichziehen konnte, angeregt durch die Integration religiös und politisch verfolgter Einwanderer aus Westeuropa.

In nordfranzösischen Bischofsitzen hatte sich im XII. Jh mit dem opus francigenum ein neuer Baustil entwickelt, siehe Exkurs Zäsur Romanik - Gotik. Handwerker französischer Bauhütten verbreiteten diesen auch östlich des Rheins. Himmelwärts strebende steinerne Bauprojekte wurden durch Klerus und Adel initiiert, was Wappen im Gewölbe dokumentieren. Auch der Bürger trug seinen Teil bei, nicht zuletzt um sich das Seelenheil zu erkaufen, aus Angst vor dem Fegefeuer. Neben Kathedralen entstanden bürgerliche Gemeinde- und Hallenkirchen, die einer großen Menschenmenge Zugang zu Predigten oder polit. Versammlungen gewährte, ähnlich bauten die neuen Bettelorden, welche hohe Akzeptanz in den Städten besaßen. An den Kirchenbauten wirkten oft mehrere Generationen und so wie manch ehrgeiziges Kathedralprojekt der Bischöfe, konnten einige Bürgerkirchen nicht vollendet werden. Grundsätzlich waren sie funktionsfähig, wenn Chor und Langhaus standen, aber Gottesdienste fanden quasi auf „Dauerbaustellen“ statt, so in Beauvais, Narbonne, Köln, Prag, Wien, Ulm oder Regensburg. Manchmal fehlten nur die Türme, zumindest deren Obergeschosse oder Helme. Im Zug der nationalen Begeisterung für das MA seit Anfang des XIX. Jhs wurden die Gotteshäuser fertig gestellt.[1]

In den östlichen Reichsteilen kam es im XIII. Jh zum Herrschaftswechsel. Der Staufer Friedrich II. hatte 1236 das Herzogtum Österreich als Reichslehen den Babenbergern entzogen und seit 1251 annektierte der Böhmenkönig Ottokar II. dort Gebiete widerrechtlich. Im Streit um die Reichskrone gelang es dem bislang eher unbedeutenden Grafen Rudolf aus der Nordschweiz, seit 1273 dt König, den Osten nach der Schlacht auf dem Marchfeld 1278 für das Reich zu sichern und belehnte seine Söhne clever mit Österreich und der Steiermark, was den Aufstieg des Hauses Habsburg begründen sollte. Nicht alle sahen hier gerne die Krone und es kam bis Anf. des XIV. Jhs zu schweren Auseinandersetzungen. Nach den Habsburgern setzte sich ab 1308 das Haus Luxemburg auf dem Thron durch, seit 1310 auch im Besitz von Böhmen, somit spannte sich im XIV. Jh politisch und kulturell eine Klammer von West nach Ost. Prägend war die frz Erziehung, denn der Adel schickte seine Söhne an die Höfe Frkchs. Der gebildete Mensch dieser Zeit sprach Französisch, von England bis nach Neapel. Der Leitstern der Gelehrtenwelt war die Universität von Paris.

Durch die Kreuzzüge hatte die Geldwirtschaft gewaltigen Aufschwung genommen. Man kämpfte nicht mehr für den himmlischen Lohn, sondern für Geld! Die Militärorden verstanden sich durch ihre internationalen Verbindungen hervorragend auf dieses Geschäft, was den Templern zum Verhängnis werden sollte. Nach dem Fall des Heiligen Landes fehlte ihnen eine zentrale Machtbasis, während die Hospitaliter den Kampf auf Zypern und Rhodos fortsetzten und sich der Dt Orden im zweiten Versuch ein Wirkungsfeld im Baltikum schuf.

1250-1320c

- Von der Früh- zur Hochgotik -

Magdeburger Jungfrauen 1245c, Töchter der Stadtherren im „frz-spätstaufischen Stil“

„...Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.“ Matthaeus 25, 13 [Gegen Mitte des XIII. Jhs werden „Zehnjungfrauenspiele“ erwähnt. Wir sehen hier die „steingewordenen Protagonisten“. Skulpturen und Schauspielmimen erfüllten die gleiche Funktion zur Erinnerungskultur in der mittelalterlichen Gesellschaft.]

Rinke = Schnalle / Spenglin = Zierbeschlag (Niete) / Senkel = Zunge

eis = Eisen, me = Messing, bz = Bronze, vs = versilbert, si = Silber, vg = vergoldet

FO = Fundort, AO = Aufbewahrungsort, ae = ähnlich

Dort wurde der Dt Orden eine Territorialmacht, nachdem der erste Versuch in Siebenbürgen misslungen war. Ungarn hatte seit dem XI. Jh Land an dt Hochadelige (hospites, Gäste) vergeben, um als gepanzerte Reiter das ungar. Kontingent zu verstärken, Handwerker, Händler und Bauern folgten. Deutsche erhielten königl. Privilegien. Den Orden hatte man sich ins Land geholt, als Schutz gegen die Kumanen. Es kam aber zum Streit, weil der Orden die Oberhoheit des ungar. Königs Andreas II. (1205-35) nicht anerkannte und nach Souveränität strebte.

Die Kreuzzüge hatten ein Bewußtsein für die unermesslichen Weiten des Ostens geschaffen und den Handel mit dem Orient intensiviert. Nach dem Fall von Akkon war das Heilige Land nicht mehr zurück zu erlangen, obwohl es Aufrufe dazu noch viele gab. Haften blieb die Kenntnis der fernen Gegend, das Bedürfnis nach lieb gewonnen Waren und das Begehr sie zu erlangen. Da man zur realen Stadt nicht mehr vordringen konnte, entstand die Idee eines „überirdischen Jerusalems“, wie man einst ein „himmlisches Rom“ erfand. Bewaffnete Pilgerfahrten fanden nach wie vor in Spanien und im Ostseeraum statt. Im zweiten Jahrzehnt des XIV. Jhs kam es zu klimatisch bedingten Hungersnöten. Für Rottweil z.B. ist in dieser Zeit ein starker Zuzug vom Land nachzuweisen. Verstädterungsprozesse mit ihren sozialen Umwälzungen wurden auf diese Art befeuert. Um 1300 lag der Höhepunkt der Stadtneugründungen, denen teilweise keine lange Dauer beschieden war.

1. Quellen für die Zeit 1250 bis 1320c:

Durch den neuen frz Kathedralstil erhielten sich Skulpturen mit wirklichkeitsgetreuer und detaillierter Darstellungsweise. Wie bei antiken Vorbildern gab es Aussparungen im Stein, in die man z.B. Objekte aus Metall mit Stiften einfügte, sichtbar bsplw an der „Ecclesia“ oder „Königin von Saba“ 1220c in Winchester, deren Gürtel heute fehlt. Der Standort am architektonischen Gesamtwerk bietet eine grobe Vorgabe für die Datierung, denn Skulpturen konnten ja erst in ein fertig gestelltes Bauteil integriert werden. Allerdings mochte die Steinbearbeitung eine gewisse Zeit davor liegen. Nicht selten meißelten Steinmetze Standbilder und Reliefs „auf Bereitstellung“, damit sie programmatisch in den Gesamtbau eingefügt wurden. Durch das angestiegene Pilgerwesen widmete man seit der Romanik Portalen besondere Aufmerksamkeit, beliebt war die Gegenüberstellung von „Personal“ aus dem Alten und Neuen Testament. Daneben eignen sich als Quellen nach wie vor Wandfresken, obwohl Kathedralen der geschlossenen Wände verlustig gingen, ersetzt durch riesige bunte Fenster aus tausenden von kleinen gefassten Scheiben der Glasmalerei. Neben Heiligen und Adeligen finden sich bsplw in Laon oder Chartres aus der 1. Hälfte des XIII. Jhs auch Abbildungen von Steinmetzen oder Hirten. Eine wichtige Quelle bleibt nach wie vor die Buchmalerei mit den eindrucksvoll „sprechenden Gesten“ der Protagonisten. Abbildungen sind bzgl der künstlerischen Farbwahl mit „expressionistischer Tendenz“ oder wegen möglicher Verblassung mit Vorsicht zu geniessen, denn blaue und rosa Bäume oder Pferde sind nicht erst seit Franz Marc zu finden. So trägt der Hochmeister des Dt. Ordens in Marburg auf dem Glasfenster einen violetten Rock unter dem weissen Mantel, obwohl nach den Statuten bekanntlich ein schwarzer vorgeschrieben war [DO, S. 22]. In Frankreich erschienen erste Stundenbücher für Laien, sie verdrängten den Psalter, der sich auf die Psalmen bezog. Im Gegensatz zu geistlichen Schriften (Sakramentar, Missale, Brevier, Graduale, Antiphonar) wurde hier mehr wert gelegt auf die ästhetische Gestaltung mit einem „unterhaltenden Aspekt“. Bücher wurden kostbare Kleinkunstwerke. Auf dem breiten Feld der Buchillumination seien für die Darsteller der ländlichen Bevölkerung die Monatsbilder vermehrt entstehender Kalender empfohlen. Obwohl Gürtel hier selten thematisiert werden, zeigt doch die frz Handschrift von Gautier de Coincy, „Miracles de Notre Dame“ 1275c Bauern bei ihren Tätigkeiten mit hellen Gürteln, die bis zum Saum der knielangen Kotte reichen. Die Verstädterung vor allem in Italien und Frankreich brachte erste Kleiderordnungen mit sich und der Vorgabe was jedem Stand angemessen zu sein hatte, um soziale Grenzen deutlich aufzuzeigen. Diese Quellen beginnen sich auch im Reich zu häufen.

Figürliche Grabmale des Adels, oft berühmte Stifter, erscheinen vermehrt. 1287 ließ der Regensburger Heinrich Zant das erste Patriziermausoleum auf dt Boden errichten. Diese Selbstdarstellung des Stadtadels sollte zunehmen, nach Anregungen aus den Kommunen Italiens mit erstarktem Bürgertum, getragen durch eine finanzkräftige Kaufmannschicht, welche sich auch als Bankiers betätigte und in der Lage war Kunstwerke in Auftrag zu geben. Zum Gedenken an hohe Hildesheimer Geistliche wurden große Grabplatten mit eingeritztem Bild des Verstorbenen aufwändig aus Kupferlegierungen gegossen. Ein frühes Bspl für Bf Otto I. (gest 1279) wurde um 1300 gefertigt mit Anteilen auf 100: Kupfer 85-90, Zinn 2, Blei 1-2 und Zink 4-8. Bei nachfolgenden Platten wurde zunehmend mehr Zink beigegeben, um ihnen ein „goldiges“ Aussehen zu verleihen, Bspl 1494 mit Anteilen auf 100: Kupfer 85, Zinn 2, Blei 1 und Zink 10; nur eine davon wich um 1460 deutlich davon ab mit Glockenguß-Legierung in Anteilen auf 100: Kupfer 86, Zinn 9, Blei 2 und Zink 1, siehe M. Brandt, Kirchenkunst des MAs. Erhalten und erforschen. Katalog Diözesan-Mus Hildesheim, 1989, S. 205-237.

Italien wurde von der neuen „gotischen Richtung“ erst durch die frz Anjou erfasst. Bis zum Ende des XIII. Jhs dominierte dort ein antikisierend griech-byzant Stil. Mit der Werkstatt von Giotto di Bondone (1267-1337) setzten nach 1290 Änderungen ein, die auf das Kunstschaffen Europas Auswirkungen haben sollte. Giotto war ein Meister des natürlich Figürlichen. Gegenüber der bisherigen pathetischen und abstrakt wirkenden byzant Überhöhung wurde nun das Menschliche an Christus, Maria und den Heiligen hervor gehoben mit einem Realismus in anatomischen Details und alltäglichen Gegenstände des städtischen Raums: Architektur statt Goldhintergründe, zeitgenössisch bürgerliche Mode, statt antikisierende Gewänder. Nur die Apostel und Heiligen trugen noch antike Gewandformen und sind so deutlich erkennbar. Der ital. Stadtbürger wurde in seiner Kleidung thematisiert, wie auf Giottos Fresken gemalt vor 1300 der „Lossagung des Franziskus von seinem Vater“. Letzterer war ein reicher Kaufmann, der mit kostbaren Stoffen zwischen Frankreich und Assisi handelte und seinen Sohn entsprechend einkleiden wollte, was dieser aber in religiöser Inbrunst ablehnte. Die neue Darstellungsart war Ausdruck des gestiegenen bürgerlichen Bewußtseins der ital. Handelsstädte. Die Abbildungen zeigen die spezifische Ausrichtung der italienischen Mode. Spezielle Schnallenformen südlich der Alpen aus der Wende XIII./XIV. Jh sind bei Fingerlin zu erkennen mit stark betonten Ecknoppen in Eichelform. Pate dafür mögen röm-kaiserzeitliche Schnallenformen gestanden haben, sie zeigten im II./III. Jh diese Ausprägungen. So mag man die italienische Modeausrichtung an äusseren Erscheinungen der späten röm Kaiserzeit messen. Große Monumenten als Relikte dieser Epoche mit Triumphbögen, Siegessäulen und Grabmälern sowie figürlich geschmückten Sarkophagen hatten Kunsthandwerker in Italien zahlreich vor Augen. Die „Wiedergeburt der Antike“ war seit geraumer Weile Programm und man orientierte sich an der vergangenen Größe, politisch an der Republik, als Vorbild aufstrebender ital. Stadtstaaten. Die Kaiserzeit war eher für die Kirche von Interesse, da hier die Ursprünge des Christentum lagen. Dabei kopierte man westliche wie östliche Elemente, brachte sie teilweise in einem Bild zusammen, wie Maestro della Cattura di Christo in „Christi Gefangennahme“ von 1290c mit Soldaten, die weström Helme und oström Schuppenpanzer trugen. Bis ins SMA sollten sich recht „bunte Blüten“ zeigen. Geradezu turbulent ist die Darstellung von Piero della Francesca von 1452-60 von der Schlacht zwischen dem Oströmer Herakleios und dem Sassaniden Chosrau mit bizarrem Stilmix. Auf Sandro Botticellis Fresko „Bestrafung der Leviter“ von 1482 ist röm Triumphalarchitektur das beherrschende Element.

Immer wichtiger wurde in den Kunstwerken die Darstellung der Bekleidung, genauer des Stoffmaterials, die Fältung als Andeutung der Beschaffenheit, in der Buchmalerei sowie in der Plastik. Die Tuchproduktion des Mittelalters war Motor der Wirtschaft und in der Vermarktung der Stoffe begründete der Aufschwung vieler Städte. Kannte die Antike in der Kunst einen ausgesprochenen Körperkult, war es im Mittelalter ein Gewänderkult. Nicht der Muskel zählte, sondern der Faltenwurf und die Drappierung in der Andeutung von Stoffqualität. Der Körper wurde auf die Haltung beschränkt, mit zunehmender Anleihe bei antiker Kunst, deshalb gab es in beiden Zeitaltern eine ähnliche Entwicklung von schematisch starr zu natürlich belebt, die sich zur übernatürlichen Beweglichkeit steigerte mit Überhöhung und Idealisierung. Vielleicht sei die Verknappung erlaubt: Antike = Entblößung zugunsten der Erotik und des menschlichen Körpers, Mittelalter = Verhüllung, wobei die zunehmend enger geschnittene Mode auch erotisch zu verhüllen vermochte.

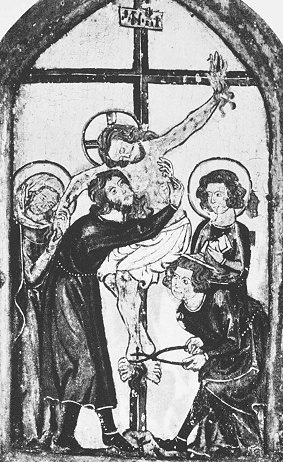

Aus der bildhaften und bewegten Liturgie des „Osterspiels“, in denen Kleriker im X. Jh noch die Rolle der Frauen auf dem Weg zum Grab Christi übernehmen mussten, um dann das Osterereignis in lateinischer Sprache zu verkünden, entstand das „Weihnachts-“, „Krippen-“ und „Dreikönigsspiel“. Unabhängig von der Liturgie wurden die Predigten in Landessprache gehalten, um Glaubensinhalte zu vermitteln, so in Laon in Altfranzösisch, die schriftliche Fixierung erfolgte jedoch meist in Latein. „Zur Glaubensstärkung des ungelehrten Volkes“ fanden Schauspiele immer häufiger in den Kirchen statt, so dass Papst Innozenz III. (1198-1216) die ludi theatrales 1207 im Gottesdienst selbst verbieten musste [Gallistl, S. 222-225]. Doch wurden sie davor oder danach weiterhin abgehalten und im zunehmenden Maß mit Nebenhandlungen versehen, z.B. das „Gastmahl des Herodes“ oder die „Schau vor Pilatus“ als eine Form „handelnder Bildwerke“. An Karfreitag nahm man die Christusfigur vom Kreuz, führte eine „Hl-Grab-Prozession“ durch und ließ Christus am Ostersonntag wieder auferstehen. Am Himmelfahrtstag konnte die Figur durch ein „Himmelloch“, eine Gewölbeöffnung in der Kirchendecke, nach oben gezogen werden, so in der Bürgerkirche von Wildungen oder in der Marienkirche Gelnhausens im Schlußstein der Vierung. Ebenso wurden dort Engel-Figuren herabgelassen. Erhalten hat sich in Kleve ein hölzerner bekleideter Christus-Korpus von 1476, ausgehöhlt, um Gewicht zu sparen, am Rücken mit zwei eisernen Ösen, um das Aufziehen zu ermöglichen. Auch die „Kindheit Christi“ oder „Leben und Himmelfahrt Mariens“ ist thematisiert worden und seit Mitte des XIII. Jhs werden „Zehnjungfrauenspiele“ erwähnt, deren Protagonisten an den Kirchportalen aus Stein verewigt wurden. Aus den geistlichen Spielen entstanden allmählich Schauspiele in Volkssprache, deren Aufführung in die Öffentlichkeit des Marktplatzes trat und mehrere Tage in Anspruch nahm. In den Kirchen nutzte man die programmatischen Lettner, wie in Gelnhausen, ähnlich einer antiken Theaterbühne. Lettner waren hohe Architekturelemente, welche die niedrigen Chorschranken des FMAs deutlich aufstockten, um die Gemeinde vom Chor zu trennen, ausgestattet mit einer Empore dienten sie der Textverlesung oder als Sängerbühne. Nach frz Vorbild wurden sie im Laufe der Zeit skulptural ausgeschmückt mit biblischen Szenen. In Frankreich ist die Forschung schon lange der Ansicht, dass Figurenzyklen wie in den Tympana der Portale Abbilder der Schauspiele waren. Interessant für einfache Darstellungen sind die Lettner in Chartres 1230c mit einem „Hirten“, der einen 3 cm breiten knielangen Gürtel trägt oder in Naumburg 1245c mit der „Magd“, die Petrus verleugnet. Ihr ca. daumen-, bzw zollbreiter Gürtel, also gute 2,5 cm, wurde im Bauchumfang plastisch gestaltet aber im ablaufenden Zungenteil nur auf der Kleidung gemalt, mglw eine Beifügung späterer Zeiten? Interessant ist ihre massive Mantelschließe, die aufgrund des Volumens kaum aus Buntmetall bestanden haben dürfte, sondern eher aus Horn oder Bein, solche Formen sind archäologisch schwierig nachweisbar. Zum weiteren histor. Verlauf siehe Überlegungen zu Tafelbild und Schauspiel im SMA sowie Prozessionen und Aufführungen, zum Einfluß der Schauspiele im England des XII. Jhs siehe B. Gallistl, Der St. Albans Psalter und seine liturgische Verwendung.

ab

1250

„Madonna“ Freiburg Ende XIII. Jh,

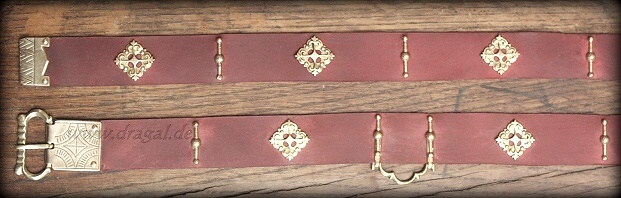

alternierend beschlagener Gürtel Strecker/Raute

Grabplatte „Anna Groß“, gest. 1294

Gattin eines Nürnberger Ministerialen [Wappen!],

alternierend beschlagener Gürtel Strecker/Raute

Stifterfigur Dom Braunschweig 1265c (Bemalung 19./20. Jh)

2. Mode von 1250 bis 1320c (höfische u hochbürgerliche Formen):

Anhand von Skulpturen läßt sich der spätstaufische Modestil mit frz Einfluß dokumentieren. Die Verbindung der Staufer war seit der Zeit der Allianzen mit dem frz Königshaus um 1200 recht gut. Hohe Herrschaften kleideten sich mit dem halboffenen Tasselmantel, zusammen gehalten durch zwei miteinander verbundene Scheibenfibeln, in Frankreich mglw bereits seit Ende des II. Jhs und in Italien seit Anfang des XIII. Jhs zu belegen. Die Überbekleidung mit der mittig getragenen Schließe (Fibel oder Agraffe) hatte im Bürgertum weiter Bestand, sofern kein althergebrachtes Bindesystem verwendet wurde. Ein höfisches Element war der in die Zivilmode übernommene ärmellose Waffen- oder Wappenrock (frz surcot) über der Kotte, mit Ursprung in der Heraldik. Ärmellose surcots zeigen sich bei männlich staufischen Herrschaften in Italien recht früh, nördl. der Alpen datieren die Quellen später. Der surcot hielt gegen Ende des XIII. Jhs auch Einzug in der Frauenmode, wobei die hohe Dame darunter liegende Kleidung Figur betonend gürtete, sichtbar an den grösser werdenden Armausschnitten, bald als „Höllenfenster“ bezeichnet. Der wapenroc ist kein vorteilhaftes Kleidungsstück, weibliche Reize kamen erst durch vergrösserte Ausschnitte mit Gürtung der darunter liegenden Kotte zur Geltung. Es gab Schmuckfibeln, die zentral auf dem surcot sassen, „Fürspane“ oder „Vorspangen“, durch welche man das Tasselband zog. Einen Reitschlitz ließ der weibliche surcot selbstverständlich missen und auch männliche gefütterte Prunkvarianten wiesen ihn nicht unbedingt auf. Der Mann trug meist den Gürtel über dem surcot, Ausnahmen finden sich u.a. bei „den Naumburger Grafen“, hier werden von einigen Kotten mit Gürtel, von anderen surcots ohne getragen, da eine Gürtung von den Schwertgurten vorgenommen wäre, die aber alle nicht angelegt waren; der standesgemäße Tasselmantel war obligatorisch. Grundsätzlich gilt es bezüglich der Mode, wie bereits mehrfach erwähnt, fein abzustufen, denn es ist jede einzelne Generation, die an die Macht gekommen, neue Moden hervorbrachte und sich von der vorherigen distanzierte.

Der bei mittelalterlichen Darstellern beliebte „Gürtel mit Überlänge“ (bis zum Schienbein) erfuhr seine Ausformung, blieb als Schmuck der Gewandung auf die Oberschicht beschränkt! Wobei Frauengürtel in dieser Zeit manchmal recht hoch und betonend in der Taille sassen, vor allem Madonnenstatuen zeigen hohe Tragweisen, als Ausdruck von Keuschheit und Reinheit. Nicht nur bei jenen galten Gürtel als Zeichen der Unberührtheit, sondern waren in deutlicher Anspielung als Juncvrouwen-Gürtel der oft zitierten „Klugen und Törichten Jungfrauen“ an den Domportalen zu sehen, siehe Magdeburg. Vorhandene Farbreste an deren Gewänder in Gold und Rot verdeutlichen die gehobene Stellung, hinzu exklusive Accessoires von Tassel-, Fibel- und Gürtelschmuck. Während die jungen Damen in Magdeburg Mitte des XIII. Jhs noch recht breite Formen zeigen, wie sie in der Regel auch Erwachsene trugen, wurden nach dem Manessischen Ms die Gürtel von männlichen und weiblichen Jugendlichen Wende XIII./XIV. Jh deutlich schmaler, oft reich verziert. Grundsätzlich haben wir in der 2. Hälfte des XIII. Jhs eine Phase, in der Gürtelzieren mit „Spenglin“ beliebt waren, häufig mit alternierenden Formen. Die Stifterfigur im Dom zu Braunschweig trägt auf seinem gut zwei Finger breiten Gürtel Strecker und im Dornlochbereich sechspassige Rosetten. Oben rechts zitierte Abbildung zeigt eine neuzeitliche Bemalung auf der Kotte, die sich nicht an zeitgenössischen Motiven orientierte, sondern an älteren byz. Formen des XII. Jhs und Seidenstoffen aus Lüneburg vom Anfang des XIII. Jahrhunderts. „Spenglin“ sind, wie mehrfach formuliert, adelige Identifikations- und Standesabzeichen für Hoch- und Niederadel/Ministeriale und wurden deshalb nicht nur auf Gürteln verwendet, sondern ebenso beim Pferdegeschirr und auf Sporenriemen, aufgrund des hohen Verlustfaktors auch aus minderem Material gefertigt, lediglich mit Oberflächenglanz. Es bestand ein Zwang zur Repräsentation, ausgeweitet auf das Gefolge. Die Gürtelbleche wurden zunehmend länger und erreichten im nachfolgenden Jahrhundert ein Maximum, wodurch sie sehr schmal wirkten, siehe jüdische Hochzeitsgürtel gegen Mitte XIV. Jh aus Erfurt.

Nach 15 Jahren persönlicher Suche kam nun der erste Beleg für eine Schlaufung vor 1300 zutage (!), bei einer Holzskulptur aus dem Pyrenäen. Sie wird Ende XII. Jhs datiert und zeigt einen unbeschlagenen Gürtel mit Überlänge. Es ist bislang mein einziger Beleg, ansonsten ist die von uns heute angewendete beliebte Schlaufung nach der Schnalle an Oberschichtgürteln des HMAs bei tausenden von Abbildungen und Statuen nirgendwo festzustellen. Ab dem XIV. Jh. ist die „moderne Variante“ häufiger nachweisbar, aber sie ist keineswegs die Regel bei mittelalterlichen Gürteln, selbst bis ins XV. Jh !

3. Gürtelrekonstruktionen zur Darstellung gehobener Schichten 1250-1320c (A-B)

für Niederadel, bzw Dienstmannen (Ritter, Ministeriale) in gehobenen Positionen (A) üblicherweise mit Spenglin/Zierbeschlägen, bei gehobenem Bürgertum mit Grundbesitz in der Stadt und Eintrag in die Bürgerrolle, nebst ihren erenbaeren Vrouven vielleicht möglich, bei Handwerks-Meistern exklusiver Gewerke (B) fraglich, vermutlich eher im Laufe des XIV. Jhs, Baumeister-Darstellungen z.B. zeigen im HMA keine Spenglin auf dem Gürtel! Funde in Mindermaterial stammen nicht unbedingt aus der Sphäre niederer Schichten, sondern vom Zaumzeug und Pferdegeschirr vornehmer Personen und mglw von dessen Gefolge (C). Alle Objekte können durch Oberflächenvergütung hohen Darstellungen gerecht werden, Veredelung in Gold und Silber möglich, doch exquisite höfische oder hochadelige Formen werden auf dieser Seite nicht gezeigt, siehe Ständegesellschaft HMA/SMA.

-

OBERSCHICHT

Schwertgurt, Glasfenster Bremen 1250c

„cingulum militare“

Die traditionsgebundene Form dieser Schwertgurte findet sich bis ins XIV. Jh in der Malerei und an Skulpturen, siehe „Paulus“ des ehem. Portals der Liebfrauenkirche in Mainz von 1310c. Sie werden dann zunehmend durch geschnallte Gurte abgelöst.

-

Schwertgurt_01 weiß oder sämischgelb Bindung „X“

[Detailbild „Universal“-Bindung saemisch, „Universal“, falls das Scheidenleder nicht angehoben werden kann]

montiert 85,00 EUR

-

„Burggraf von Rietenburg“ Manesse 1310c [119v]

Alternativ-Bindung „Z“ oder umgedrehtes Z“ - Im Reich war das Bindesystem Standessymbol, Relikt aus vergangenen Tagen. In dieser Beziehung ist die Manesse traditionsbehaftet, in andern Dingen drückt sie revolutionär Neues aus...s.u.

-

OBERSCHICHT

XIII „Legende v St Denis“_Chartres 1260c

Bei Männern wurden vielfach längliche Formen von Bortenstreckern an breiten Gurten abgebildet.

-

XIII_009a_me oder bz, 30 mm Riemen und Senkel_me oder bz 12 x 3 cm

139,00 EUR me / 149,00 EUR bz (Beutelhalter und Strecker „2610“ optional)

= = = = = = Trägermaterial vorzugsweise Stoff, auf Wunsch Leder = = = = = =

XIII_009d_me (Beutelhalter, Kreuzblüte „7047“ und Strecker „7008“ optional) [Leder frisch geölt]

-

OBERSCHICHT

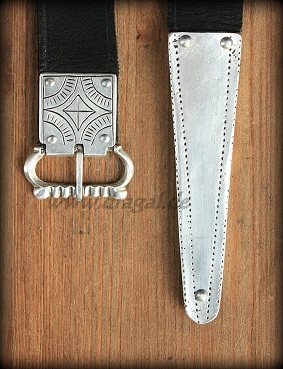

Kurze Schnallenbleche um die Mitte XIII. Jh üblich, ganz rechts verzierte Nieten angelehnt an Form aus Domschatz Aachen

-

XIII_008a_me

30 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Senkel_me 12 x 3 cm

montiert 139,00 EUR me

-

XIII_009a_me oder bz [Abb bz]

30 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Senkel_me 12 x 3 cm mit verzierten Nietköpfen

montiert 145,00 EUR me / 155,00 EUR bz

-

OBERSCHICHT

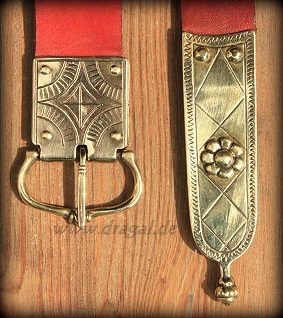

Die Schnallenbleche werden im Laufe der 2. Hälfte des XIII. Jhs zunehmend länger. Ganz rechts: Aufwändig verzierter Beschlag, Original Wende XIII./XIV. Jh

-

XIII_009a_vs [Detailbild rotes Leder]

30 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Senkel_vs 12 x 3 cm

montiert 165,00 EUR vs

-

XIII-XIV_010_vs [Detailbild quer]

30 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz/rot)

und Senkel_vs oder bz 8 x 3 cm

montiert 185,00 EUR vs

-

OBERSCHICHT

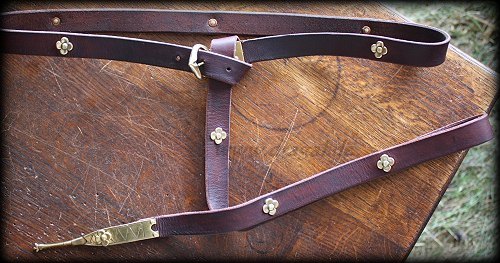

Manesse 1310c mit Ministerialen-Darstellung in Funktion eines „Schenken“ vor seinem Dienstherrn. Er trägt den seitwärts geschobenen Gürtel mit Riemenschieber. Diese Tragweise war bereits in den 1280er Jahren zu beobachten, Belege in Maria Laach, Nordhausen, Braunschweig, Strassburg, ua. Gleichzeitig dokumentiert sich hier eine Sendelbinde und Schildform aus der Zeit um 1300.

-

XIII_001a_me oder bz, 30 mm Riemen und Senkel_me oder bz 12 x 3 cm

165,00 EUR me / 175,00 EUR bz (Strecker „2610“ optional)

= = = = = = Trägermaterial vorzugsweise Stoff, auf Wunsch Leder = = = = = =

XIII_002b_me mit Schnallenzier „7047“, 30 mm Riemen und Senkel_me 12 x 3 cm

175,00 EUR me (auf Gürtel Kreuzblüte „7047“ und Strecker „2610“ optional)

Strecker Nr. „7061_vs“, weitere verfügbare Formen unter Stoffgürtel mit Bortenstreckern und Zierbeschlägen

-

OBERSCHICHT

In der 2. Hälfte des XIII. Jhs wurden Schnallenbleche zunehmend länger, erhielten teilweise aufgesetzte Zieren, abschließende Paßformen erscheinen erst nach 1300

-

XIII_002b_me mit Schnallenzier „7047“

30 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz/rot)

und Senkel mit Zier_me 12 x 3 cm

montiert 175,00 EUR me

-

XIII_001a_me oder bz [Detailbild vs]

30 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz/rot)

und Senkel_me oder bz 12 x 3 cm

165,00 EUR me / 175,00 EUR bz / 185,00 EUR vs

-

OBERSCHICHT und bedingt obere MITTELSCHICHT

Abb. zum Edelfreien Dietmar von Ast (Aist), Manessisches Ms 1310c [64r] mit ca zwei Finger breiten Gürteln, versehen mit Beschlägen und abgerundeten konvexen Zungen, siehe auch Fund auf Isenburg, bzw Neu-Isenburg vor 1288

-

XIII_007e_me mit Zier „7010“

30 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Senkel_me 8 x 2,5 cm

montiert 155,00 EUR me

-

XIII_007e_me mit Zier „7010“

(Strecker „7009“ und Blüte „7010“ optional)

[für A auch Veredelung in Silber mgl]

-

OBERSCHICHT

-

oval profiliert 2. Hälfte XIII. Jh., z.B. Fund Burg Wartenberg/Hessen vor 1265

Fund „Rautenlilie“ orig. Raffenburg, Hagen/Westf.

Lilienform auch als Stempelzier auf ledernen Messerscheidenfragmenten in London und Schleswig

-

XIII_021f_me

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Senkel mit Zier_me 6 x 2 cm

montiert 129,00 EUR

Rautenlilie „7034“ optional

-

XIII_021f_me

Strecker „7060“ optional

-

OBERSCHICHT und obere MITTELSCHICHT

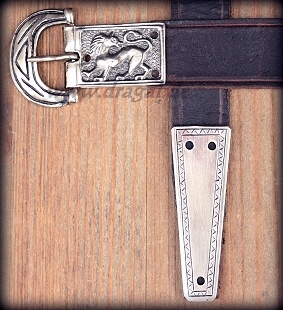

Motiv-Beschlag „Löwe“ Wende XIII./XIV. Jh in Kombination mit unterschiedlichen Zungen

[Veredelung in Gold und Silber mgl]

- Probebilder, Beschlag noch nicht vernietet -

-

XIII_003dr_bz

25 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Zunge mit Zier_bz 3 x 2 cm

montiert 129,00 EUR bz / vs mgl

-

XIII_003du_bz

25 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Senkel mit Zier_bz 5 x 2 cm

montiert 129,00 EUR bz / vs mgl

-

OBERSCHICHT und obere MITTELSCHICHT

Unterschiedliche Schnallen mit Motiv-Beschlag „Löwe“ Wende XIII./XIV. Jh und Kombination mit verzierter Zunge „Sz“ oder „Ha“

[Veredelung in Gold und Silber mgl]

- Probebilder, Beschlag noch nicht vernietet -

-

XIII_003da_bz oder vs Sz [Detailbild]

25 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Zierbeschlag als Abschluss_vs 6 x 2,5 cm

montiert 129,00 EUR bz / 149,00 EUR vs

-

XIII_004da_bz Ha

25 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Zierbeschlag als Abschluss_bz 6 x 2,5 cm

montiert 129,00 EUR bz / 149,00 vs mgl-

-

OBERSCHICHT und obere MITTELSCHICHT

Schnallentyp „Perlstab“, bzw mit profiliertem Dornrast oder kl. „Hörnchen“ aus der 2. Hälfte XIII. Jh kombiniert mit Motivbeschlag „Löwe schmal“ (nach Stempelzier in Schleswig) für die gehobene Darstellung und ganz rechts in schlichter Ausführung um 1300

[Veredelung in Silber und Gold mgl]

-

XIII_020efk_vs

17 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz/rot)

und Senkel mit Zier „7037“_vs 6 x 2 cm

montiert 149,00 EUR vs

-

XIII-XIV_020c_bz

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz/rot)

und Ortblech lang_bz 6 x 2 cm

montiert 99,00 EUR

-

OBERSCHICHT und obere MITTELSCHICHT

Schnallenform gehobener Gürtelkombinationen mit Zierbeschlag und verzierter Zunge

[Veredelung in Silber oder Gold mgl]

-

XIII_011ba_vs [Detailbild me]

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz/rot)

und Zierbeschlag als Abschluss_vs 6 x 2 cm

montiert 129,00 EUR me / 149,00 EUR vs

-

XIII_011bf_me

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz/rot)

und Senkel mit Zier_me 6,5 x 2 cm

montiert 129,00 EUR me / vs mgl

-

obere MITTELSCHICHT

Schnallentyp bis Anf XIV. Jh für einen Juncvrouven-Gürtel

-

XIII-XIV_012e_me

15 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Senkel_me 4 x 1 cm

montiert 110,00 EUR

-

XIII-XIV_011f_me

15 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Senkel_me 4 x 1 cm

montiert 110,00 EUR

-

obere MITTELSCHICHT

Schnallentyp ganz rechts ab Mitte XIII. Jh, die rechts verwendete späte Form mit ausgeprägten „Hörnchen“ Wende XIII./ XIV. Jh für einen Juncvrouven-Gürtel

-

XIII-XIV_013b_me

15 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Senkel_me 4 x 1 cm

montiert 99,00 EUR

-

XIII-XIV_011e_me

15 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Senkel_me 4 x 1 cm

montiert 99,00 EUR

Alternativ-Formen - bei Interesse bitte melden, Zungen werden ergänzt:

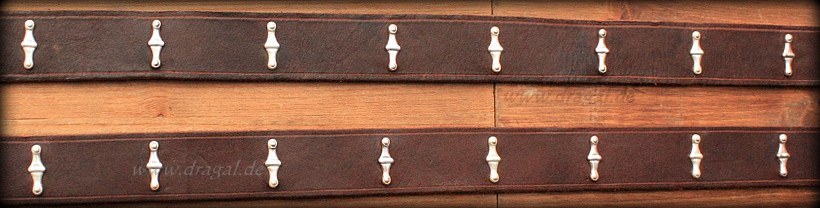

Gürtel der niederen sozialen Schichten wird man als recht schlicht ansehen müssen. Oft wurden sie auf Abbildungen durch die Taillenraffung der Kleidung nur angedeutet. Das würde einen schlichten kurzen Riemen implizieren, bei knielangen Männerbekleidung reichten sie, falls erkennbar, maximal bis zum Saum und wiesen keine Spenglin oder aufwändige Zungen auf, bestenfalls kurze Ortbleche, das sollte sich erst in nachfolgenden Jahrhunderten ändern.[2] Details sind allerdings oft schwierig zu erkennen, wenn Abbildungen bestenfalls nicht mehr als ein Strich auf der Kleidung zeigen, als angedeuteter Gürtel. Möglicherweise hatte die Länge auch mit dem verwendetem Material zu tun. Der Adel konnte sich exklusive Stoffgürtel leisten, deren Länge variabel war. Rindslederhäute wurden von den Rot-/Lohgerbern in erster Linie für Schuhsohlen gegerbt, so dass für Gürtel, vor allem bei niederen Schichten wie seit der Spätantike und im FMA eher Leder von Ziege oder Schaf, aus der reichlich vorhandenen Kleintierzucht, mglw auch Kalbsleder, den Vorzug hatte, wenn der Bedarf der Pergamenthersteller und Weißgerber gedeckt war. Hinzu gilt zu bedenken, alle Nutztierarten waren durchschnittlich kleiner als unsere heutigen Rassen, damit auch die Häute kürzer und dünner. Erst ab 1350 trieb man jährlich zehntausende von Rindern aus Ungarn oder Dänemark ins Reich, die im Verhältnis grösser als unsere heimischen Tiere beschrieben werden, so dass die Lederproduktion mglw vollkommen verändert wurde, siehe Details dazu Seite XIV.-XV. Jh. Erhaltene Ledergürtelreste des Spätmittelalters konnten in Ausnahmefällen Stärken bis zu max 4 mm aufweisen, dazu wurden entsprechend grosse Tiere benötigt, meist liegen die Stärken zwischen 2 und 3 mm.

4b. Gürtelrekonstruktionen zur Darstellung des einfachen Volkes 1250-1320c (C-E)

gedacht für einfache Dienstmannen (C), Handwerker und Krämer (D), Knechte, Bauern, Gesellen, Gesinde, Mägde (E), im Detail siehe: Ständegesellschaft HMA/SMA.

Befestigung mit Schnallenblechen als aufwändige Variante, Schnalle ansonsten nur angenäht.

-

MITTELSCHICHT / Gefolge und untere MITTELSCHICHT

mit kurzen Schnallenblechen, statt den bei der Oberschicht üblichen länglichen Formen und kurzen Ortblechen als Abschluß, rechts gekerbt für „C“ und ganz rechts schlicht mit Strichzier für „D“

-

XIII-XIV_025f_me

30 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

und kurzes Ortblech_me 2,5 x 3 cm

montiert 129,00 EUR

-

XIII-XIV_025d_me

30 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

kurzes Ortblech_me 2,5 x 3 cm („Riefen“)

montiert 99,00 EUR

-

MITTELSCHICHT / Gefolge und untere MITTELSCHICHT

Schnalle geläufig seit Mitte, gezahnte Bleche in den letzten Jahrzehnten des XIII. Jhs, Senkel rechts für „C“, ansonsten ganz rechts häufiger im Fundgut kurzes Ort für „D“

Gezahnte Bleche korrespondieren im gewissen Sinn kunsthistorisch mit dem „Zackenstil“, vornehmlich in der Malerei bei der Darstellung von Stoffen und Gewandungen, im Reich je nach Region gegen Mitte des XIII. Jhs.

-

XIII-XIV_023a_me Kerb

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

und Senkel_me 5 x 2 cm

montiert 99,00 EUR

-

XIII-XIV_023ad_me

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

und kurzes Ortblech_me 1,5 x 2 cm [Riefen]

montiert 99,00 EUR

-

MITTELSCHICHT / Gefolge und untere MITTELSCHICHT

Schnalle oval profiliert 2. Hälfte XIII. Jh kombiniert mit Senkel rechts für „C“, ansonsten häufiger im Fundgut kurze Ortbleche ganz rechts für „D“

-

XIII-XIV_021a_me Kerb

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

und Senkel_me 6 x 2 cm [wird gekürzt, s.o.]

montiert 99,00 EUR

-

XIII-XIV_021d_me Kerb

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

und Ortblech_me 3 x 2 cm

montiert 99,00 EUR

-

MITTELSCHICHT / Gefolge und bedingt untere MITTELSCHICHT

-

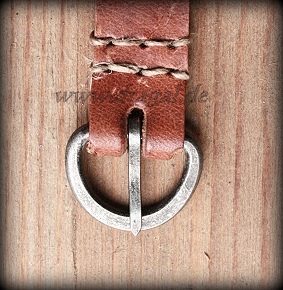

Schnallentyp seit Mitte XIII. Jh läßt sich in der rekonstruierten Ausführung je nach angepasstem Blech an 20 oder an 15 mm breite Riemen setzen

-

XIII-XIV_011b_me

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

und Ortblech lang_me 6 x 2 cm

montiert 99,00 EUR

-

XIII-XIV_011a_me

15 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

und schlichter Senkel_me 5 x 2 cm

montiert 79,00 EUR

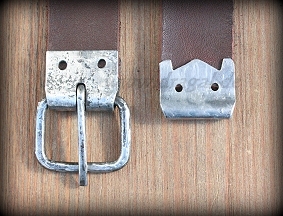

Gürtel mit Eisenschnallen XIII.-XIV. Jh (C-E)

Eisen, aus den Rennöfen gewonnen, musste durch Ausheizen und mühsames Schlagen erst von Verunreinigungen befreit werden. Durch Handhämmer wurde es zu viereckigen, relativ weichen, kohlenstoffarmen Barren, den sogenannten „Osemund-Stäben“ geformt und ging als Halbzeug in den Handel. Es war ein schmiedbares Schweißeisen, meist mit weniger als 0,1% Kohlenstoff-Anteil. Nur vereinzelt zeigen Funde eine grössere Stahlhärte von über 0,5% Kohlenstoff-Gehalt. War der Kohlenstoffgehalt zu hoch, wurde das Eisen spröde und brach leicht, war er zu niedrig konnte es sich verbiegen. Erst im SMA erfuhr die Stahlerzeugung einen schwunghaften Aufstieg, nicht zuletzt durch die Nutzung der Wasserkraft für den Betrieb von Blasebälgen und Hämmern, siehe dazu Exkurs Eisenproduktion vom HMA zum SMA.

Ausführungen in Schwarzmetall oder mit Weißmetallüberzug

„D“-förmig Eisen original Forchheim XI.-XV. Jh.

Bei den Grabungen auf den Isenburgen in Hattingen und Essen, datiert 1226-88, war über 90% des metallenen Fundmaterials aus Eisen. Der Rest verteilte sich auf Buntmetall, Blei und Zinn. Flache und rundstabige D-Formen oder eckige Varianten von Schnallen sind im HMA und SMA nachweisbar und gut geeignet für einfache Darstellungen, alle militärischen Zwecke und natürlich, wie eh und je, für das Pferdegeschirr. Wobei dazu auch Rollschnallen mit drehbarem Dornrast oder Hülsen in Gebrauch waren, wie sie heute noch verwendet werden.

-

Eis_30 flachstabig mit Schnallenblech

30 mm Riemen ohne Zunge/Ortblech

montiert 75,00 EUR

-

Eis_30_vz quadratisch mit Schnallenblech

30 mm Riemen und Ortblech rustikal verzinnt

montiert 120,00 EUR

[Weißmetallüberzug im althergebrachten Zinn-Schmelztauchverfahren]

-

Eis_30_vz flachstabig mit Schnallenblech

30 mm Riemen und

Ortblech-Variante A

oder Detailbild: Variante B

montiert 120,00 EUR

-

Eis_20 flachstabig mit Schnallenblech

20 mm Riemen ohne Zunge/Ortblech

montiert 39,00 EUR

-

Eis_30 quadratisch mit Schnallenblech

30 mm Riemen und Ortblech

montiert 99,00 EUR

-

Eis_30 flachstabig mit Schnallenblech

30 mm Riemen und Ortblech

montiert 99,00 EUR

-

Eis_20 flachstabig

20 mm Riemen ohne Zunge/Ortblech

Schnalle angenäht 39,00 EUR

-

Eis_25 quadratisch

25 mm Riemen ohne Zunge/Ortblech

Schnalle angenäht 49,00 EUR

-

Eis_30 flachstabig

30 mm Riemen ohne Zunge/Ortblech

Schnalle angenäht 49,00 EUR

Historischer Kontext 1320-1350:

Die frz Anjou, als Nachfolger der Staufer in Unteritalien, hatten Sizilien an Aragon verloren, doch erlangten sie 1306 die Thronfolge in Ungarn.[3] Das Reich war zerrissen durch die Interessen mächtiger Adelshäuser, wie Luxemburger, Habsburger, Wittelsbacher und durch die Ansprüche weltlicher und geistlicher Kurfürsten. Es gab Könige und Gegenkönige, Päpste und Gegenpäpste, die alle um ihre Vorteile rangen. Heinrich VII. v Luxemburg (dt König bis 1313) hing dem imperialen Kaisertraum an, der seit den Staufern eigentlich ausgeträumt war, und nicht nur von Heinrich, sondern auch vom Reich teuer bezahlt werden musste, hohe Ressourcen verschlang. Sein Sohn Johann, König von Böhmen, konnte sich als dt. König nicht durchsetzen, jedoch sollte er wiederum seinem Sohn Karl (als IV.) den Weg ebnen. Üblicherweise genoss der Luxemburger Hochadel die in Europa weithin gerühmte Bildung des frz Hofes. Die enge Bindung an Frankreich ist der Grund, weshalb der blinde Johann auf einem frz Schlachtfeld des 100jährigen Krieges sein Ende fand. Ludwig IV. (der Bayer reg. bis 1347), von den meisten Kurfüsten bevorzugt, musste fast ein Jahrzehnt mit dem Gegenkönig Friedrich d Schönen aus dem Haus Habsburg um den dt Thron kämpfen. Die Entscheidung fiel bei Mühldorf am Inn im Sept 1322.

Ludwigs Kaisertraum brachte ihn mit dem Papst in Konflikt, soweit, dass dieser einen Kreuzzug gegen den dt König forderte! Frkrch war so mächtig, dass es die Päpste nach Avignon geholt hatte, die Stadt an der Rhone von Petrarca als „Sündenbabel“ bezeichnet. Der hohe Geistliche Stand galt als verkommen, da Münze mehr zählte als religiöse Überzeugung und alles zu Geld gemacht wurde, jedes Amt und jedes Recht, jede Nachfolge, jede Gnade oder Absolution, jeder Kardinalshut oder Reliquie teuer verkauft. Es wurden Steuern für Kreuzzüge erhoben, aber keine durchgeführt. Geistliche trugen Pelz und Seide, enge modische Kleidung, juwelenbesetzte Gürtel und Gewänder, besaßen goldene Taschen und Satteldecken. Manche hielten sich Hofstaat und Ehrengarde sowie Narren, Falken und Hunde. Ablaßhändler verkauften die Vergebung der Sünden, nahmen auch Naturalien, wenn das Geld nicht reichte. Wanderprediger und Mönche verstanden es sich beim Volk einzuschmeicheln, bezahlt mit Pelzen, Gürteln oder kleinen Schoßhunden [Tuchmann, S. 39ff].

Flügelmächte Europas, wie England oder Polen gewannen politisch und ökonomisch an Bedeutung, wussten ihre Chancen militärisch oder durch Heiratspolitik zu nutzen. Das Rittertum erlebte eine letzte Blüte und die Städte wurden immer mächtiger, nicht selten befehdeten beide einander. Der Aufstieg des Bürgertums war eine Entwicklung, die in Italien, Spanien und Frankreich ihren Ausgang nahm und auch im Reich unumkehrbar schien. Die neue soziale Schicht forderte polit. Mitsprache: Der selbstbewusste Bürger mit Stadtadel (Ministeriale, Patriziat), reichen Kaufleuten sowie zünftisch organisierten Handwerksmeistern, siehe Bürger-Stadteinwohner. Städtebündnisse wurden zu einer festen politischen Größe im Reich. Die Gemeinwesen erkämpften sich Freiheiten gegenüber Territorialherrn oder erlangten im Interesse des Königs Reichsunmittelbarkeit. Wohl standen sie auch untereinander in Konkurrenz, genauso wie alle gesellschaftliche Schichten, ein Motor für die Entwicklung in wirtschaftlichen und kulturellen Fragen.

Ähnlich der großen Wallfahrtszentren hatten sich auch Städte unter den Schutz von Heiligen gestellt, deren Reliquien in den Pfarrkirchen aufbewahrt wurden. Sie tauchten auf Stadtsiegeln symbolisch auf oder sollten, wie in Dortmund durch den mythischen Ritterheiligen Reinoldus seit Anf. des XIV. Jhs mit einem Holzbildhauerwerk verehrt, der Stadt Schutz gewähren.

1320-1350c

- Hochgotik -

Graf Gottfried v Cappenberg lebte zu Beginn des XII. Jhs, dem Stifter wurde Mitte des XIII. Jhs ein Denkmal errichtet, leider nicht mehr erhalten. Die hier gezeigte Ausführung stammt von ca 1310-30, inwieweit sie der ursprünglichen Fassung folgt, ist fraglich.

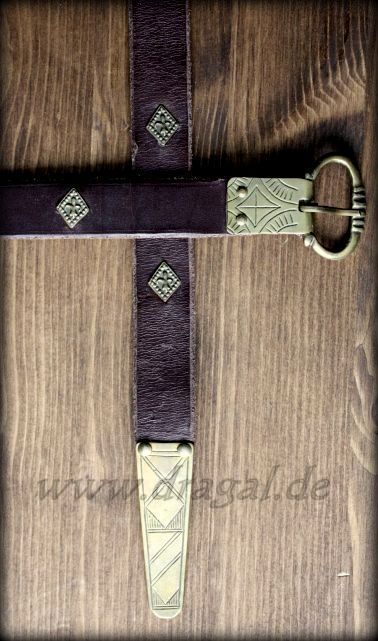

[Reich beschlagene Gürtel mit Überlänge sind zeitgemäß für die Wende um 1300. Erstaunlich ist hier der Beleg für eine recht „unbeholfene Schlaufung“ nach der Schnalle, die im XIII. Jh bei Adelsgurten nicht nachweisbar ist. Der separierte Schwertgurt ist am Ende nicht aufgespleisst, um ihn zu knoten, sondern endet blank. Er muss also eine Schnalle aufweisen und damit haben wir eine Ausführung des XIV. Jhs vor uns, denn geschnallte Schwertgurte - in Fkrch beim Adel schon länger üblich - erscheinen im Reich erst nach 1300! Auch die Schildform weist auf das XIV. Jh hin. Die Darstellung unterscheidet sich deutlich von der Variante unten, gemeinsam mit seinem Bruder Otto, beide tragen kurze breite Gürtel als Kombination von Schwert- und Leibgurt.]

6. Mode zwischen 1320 bis 1350c

7. Rekonstruktionen zur Darstellung gehobener Schichten

8a. Gürtelformen des einfachen Volkes

8b. Rekonstruktionen zur Darstellung des einfachen Volkes

Rinke = Schnalle / Spenglin = Zierbeschlag (Niete) / Senkel = Zunge

eis = Eisen, me = Messing, bz = Bronze, vs = versilbert, vg = vergoldet

FO = Fundort, AO = Aufbewahrungsort

Die Bevölkerungszahlen um 1300 werden für das Reichsgebiet auf rd 12,5 Millionen Menschen geschätzt, davon max 10 % in den Städten lebend. Um 1302 hatten von diesen Orten aber nur 50 mehr als 5000 Einwohner. Mainz, Augsburg und Speyer mit rd 25000, Erfurt mit 30000 und Köln mit 54000 Einwohnern waren Großstädte. Zum Vergleich, Florenz hatte bereits 1265 ca. 60-70000 Einwohner.[4]

5. Quellen von 1320 bis 1350c:

Durch die massiv eingesetzten sakralen Bautätigkeiten in den Städten fanden gotische Elemente immer weiter Verbreitung in unterschiedlichen Formen, nicht zuletzt durch die Stiftungen solventer kirchlicher Vertreter, aber auch finanzstarker Orden, des Adels und nun auch von Bürgern oder Zünften, die an den Gemeinschaftsprojekten mitwirkten. Auch weltliche Gebäude wurden im neuen Baustil errichtet, dazu zählten repräsentative Rathäuser als Ausdruck bürgerlicher Macht. Reiche „Tuchstädte“ in Flandern erlaubten sich wahrhaft „profane Kathedralen“, mit Maßwerk überzogen. Hier wurden die Gerichtsversammlungen abgehalten, falls die städtische Gerichtsbarkeit von den Stadträten ausging. Gab es keine grossen öffentlichen Gebäude tagten die Magistrate, Zünfte, Gilden und Bruderschaften in den Bürgerkirchen, da diese Gebäude nicht nur klerikalem Nutzen dienten. Gotische Formen spiegelten sich nun in der Alltags- und Sachkultur wieder. Adeligen Stiftern großer Bauprojekte wurden Grabplatten und figürliche Plastiken erstellt, um ihr Gedenken zu erhalten. Es war ein „Geschäft um das Seelenheil“. Die Ausstattung dieser Bildhauerwerke ist von der Gotik geprägt, auch wenn die Lebensdaten der Dargestellten weit zurück in die Vergangenheit reichten, manchmal bis in karolingische Zeiten, als der Adel begonnen hatte Kirchen und Klöster, nicht ohne Eigennutz, zu stiften, siehe fränk. Eigenkirchensystem. Stiftungen richteten sich vornehmlich an die Heiligen als Kirchenpatrone, welche gegenüber Gott als Fürbitter agieren sollten. Die Nähe zu den Heiligen wurde als wichtig erachtet, so dass die Errichtung eines Grabmals innerhalb der Kirche notwendig war. Zugleich ermöglichte man den Verstorbenen eine gewisse Präsenz in der Liturgie der Gedenk- und Messfeiern, den Lebenden zur Mahnung. Dazu wurde deren Namen und Todestage in Nekrologen (Totenbücher) aufgelistet, die zugleich Privilegien und Schenkungen an die Empfänger rechtlich festhielten, sie zur Abhaltung der Messen verpflichteten. Armenspeisung und Zuwendung an die Mönche schlossen sich meist an.

Der Altartisch (mensa) war in den Kirchen zentraler Ort der Messfeiern. Sein Schmuck erfuhr seit dem XII. Jh durch kostbare Meßutensilien, edle Stoffe, farbliche und bildliche Darstellungen (nach Christus auch Maria und biblische Themen) zunehmend mehr Aufmerksamkeit. Als rückwärtigen Aufsatz (retabel) schuf man spezielle Altarbilder. Diese Holztafeln waren wie ein Triptychon beweglich und durch Scharniere klappbar, siehe den frühen Altaraufsatz von 1330c aus dem Kloster Altenberg an der Lahn bei Wetzlar (heute im Städel-Mus. Fkft), die Variante aus dem Klarissenkloster von Köln 1340-50 (heute WR-Mus. Köln) oder das Retabel, das nach einem Brand 1330 in Klosterneuburg für die Rückseite des neu gestalteten Altars mit den Tafeln des Nikolaus v Verdun hergestellt wurde, dort der eigenartig gerüsteten Centurio im fantastischen Stilmix, nicht Römer, nicht Byzantiner.

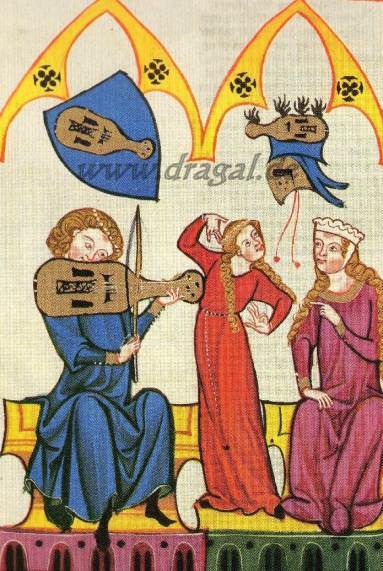

In der Buchmalerei erhielt sich mit der Handschrift im Auftrag der Züricher Familie von Manesse ein besonderen Schatz. Die hier gezeigten Personen waren gehobenen Standes mit ihren Untergebenen, eine profane Handschrift ohne sakralen Hintergrund, statt Heilige also reale Zeitgenossen! Ebenso profan die Darstellung der Schlacht von Mühldorf am Inn 1322 im Manuskript des Willehalm von Oranse. Im Kontingent des Habsburger Gegenkönigs Friedrich des Schönen (Kg 1314-22) befanden sich kumanische Reiter (östl. Nomaden), die in der Abbildung ein ungewöhnliches Aussehen erhielten durch die Andeutung von Schuppen(-panzern?) über dem Kettenhemd, spitzen Helmformen. Wolfsköpfen oder Tierfratzen auf Schilden und Bannern, bewaffnet mit einer Art gefiedertem Wurfspeer (?!). Die Scharen König Ludwigs von Bayern (Kg 1314-47) haben ein westliches Gepräge.

Vermehrt lassen sich schriftliche Quellen in Form von Zunft- und Kleiderordnungen heranziehen, so in Speyer und Frankfurt 1336 sowie Göttingen 1340, bzw 1342 oder Nachläße, Rechnungen und Inventare, die zuweilen Gürtel beschreiben, wenn das Material kostbar war. Seit Ende des XIII. Jhs gab es die ersten nachweisbaren bürgerlichen Testamente. In Regensburg wurde in oberdeutscher Mundart 1308 ein silberner Gürtel als Erbstück erwähnt. Auch in Dortmund finden sich ab 1326 erste Quellen zur Stadtgeschichte in niederdeutscher Mundart und nicht ausschließlich in Latein.

Parteikämpfe des XIV. Jhs führten das Fehdewesen des HMAs fort, in den Stadtrepubliken Norditaliens schon lange an der Tagesordnung. „...In dem Maße, wie sich nun die Macht des Staates befestigt und ausbreitet, treten all diese Familienfehden gewissermaßen in ein bestimmtes Verhältnis zur landesherrlichen Gewalt; und nun ballen sie sich zu Parteien zusammen...“ [Huizinga, HdM, S. 18]. Das förderte die rasche Ausbreitung von Wappenfarben, Livrees, Emblemen, Abzeichen als Ausdruck von Fürstentreue, Interessengemeinschaft und Parteiung, bekannt aus späterer Zeit z.B. das „Andreaskreuz“ der Burgunder oder der „Eber“ von York. Es galt Farbe zu bekennen. Das wurde nicht nur vom Gefolge verlangt, von seinem Herren ausgerüstet, sondern auch von Bürgern, Sympathisanten und Parteianhängern erbracht. In der Mode erschien mehrfarbig gestreifte Kleidung in Stadtfarben oder Wappenfarben des Herren mit Verweis auf das Dienstverhältnis, je schmaler die Streifen, desto geringer der Stand, in den bebilderten Manuskripten des Sachsenspiegels ab 1300c ablesbar. Auch die Manesse zeigt diese Rangabstufungen. So ist der nicht-adelige und in seiner Zeit umstrittene Dichter Frauenlob wohl königlich auf den „Dichterthron“ erhoben [399r], diese Anmaßung wird aber durch sein Gewand relativiert und er selbst auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt, wo die Riege der Spielleute gleichfalls im mi-parti ein Ständchen gibt. Der mittelalterliche Betrachter weiss mit dieser „Saturnalie“ sofort, was Sache ist. Auch im Fall von Meister Johannes Hadlaub [371r] ging dessen Ansinnen mglw über den Stand hinaus, da er als Bürger von Zürich (erwarb 1302 Besitz am Neumarkt) wohl Ministeriale (Wappen, Gefolge, exklusives mi-parti) aber nicht ausreichend von Stand war und/oder seine Angebetete bereits vergeben. Der „Pilgertrick“ scheint nicht zu funktionieren, da sie Richtung Klostertor entschwindet.

XIII

-

XIV

Edelfreier „Herr“ Dietmar von Ast (Aist), Manessisches Ms 1310c [64r]

Die neuen Formen der „frz Mode“ lassen sich im oberdt. Raum (Elsaß-Schwaben-Bayern-Schweiz-Austria) mit der Handschrift, welche der Züricher Ministeriale Rüdiger Manesse (gest 1304) in Auftrag gab, und dessen Sohn Johannes fortführen ließ, dokumentieren.

Die Manessische Handschrift zeigt mit ihren 137 flächige Illustrationen Tradiertes (z.B. gebundene Schwertgurte) und Neuartiges. Im militärischen Kontext sind es Teile der Schutz-Bewaffnung, u.a. Schild- und Helmformen, detailliert werden die typischen 6-Loch-Hufeisen des XIII. Jhs erfasst, abgelöst durch die 8-Loch-Eisen des XIV. Jhs, die sich in einigen wenigen Fällen bereits zeigen. Im zivilen Kontext taucht eine Art Sendelbinde auf und neue gotische Formen halten Einzug in die Alltagskultur, siehe auch unten Fibelformen. Im Aufbau folgt die Manesse der Heerschildordnung. Nach Mode und Wappen sind prächtig gekleidete Könige, Herzöge, Markgrafen, Grafen, Burggrafen (urspl edelfrei), Freiherren und Hofämter von Ministerialen und „Meistern“ zu scheiden. Feh-Fell steht eigentlich nur höheren Chargen zu, konnte aber als kostbares Ehrgeschenk vergeben werden [410r]. Hohe Schichten zeigen beschlagene Gürtel, in einem Fall ein königl. Gefolgsmann [303r].

„Kreuzabnahme“ ZürichAO Anf XIV. Jh

Links Josef von Arimathea und rechts Nikodemus mit Judenhut, beide (!) mit Beschlägen auf kurzem Gürtel. Bei den Grablege-Darstellungen wechseln sie zuweilen die Position, siehe dazu „Hl Grab“ Dom Frkft 1435c

6. Mode zwischen 1320 bis 1350c (höfische u hochbürgerliche Formen):

Auf zwei Abbildungen der Manesse zeigen jüngere Frauen mit offenen Haaren ohne Übergewand einen beschlagenen Gürtel, u.a. Bspl oben „Jugendliche Tänzerin, 312r“, die Tochter eines Edelfreien. Das Interesse der erwachsenen Dame an einem solchen Kleinod auf der Abbildung des „Dietmar v Aist, 64r“, läßt vermuten, dass Gürtel vielfach verdeckt unter den surcots getragen wurden, wie es dann die spätere Mode mit grossen Höllenfenstern belegt, also sichtbar wurden, wenn dieser Teil der Oberbekleidung abgelegt oder weiter ausgeschnitten war.

Interessant sind die Gürtel von Nikodemus und Joseph von Arimathea auf dem oben angeführten Bildtäfelchen der „Kreuzabnahme“ im Kunsthaus Zürich aus den ersten Jahrzehnten des XIV. Jhs. Die Länge ist nicht zu beurteilen, da die Enden durch eine bewegte Gewandung verdeckt werden. Grundsätzlich konnten Stoffgürtel dieser Zeit so lang sein, dass sie zweimal um den Körper geschlungen, aber nicht unbedingt lang herab hängend getragen wurden, siehe „Hl. Florian“ von 1320 in St. Florian/Österreich. Zur Züricher Kreuzabnahme gilt noch anzumerken, beide Protagonisten sind recht ähnlich ausgestattet, sieht man vom Judenhut des Nikodemus (Darsteller mit Zange), einmal ab. Beide tragen beschlagene Gürtel. In späteren Darstellungen vergrößert sich die Kluft, während Joseph v Arimathea deutlich sein adeliges Gepräge behielt, wurde Nikodemus zum Vertreter des Bürgertums, wie es die Legende andeutet, in der Bibel heißt allerdings es Joseph aus Arimathea. Es ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass hier der „reiche Jude“ eine überzogene Darstellung finden sollte. Beide Protagonisten wurden in mittelalterlichen Quellen nicht verunglimpft und behielten eine positives Image.

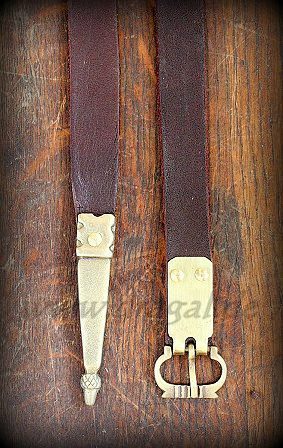

Vollkommen neue Formen von Schnallen und Senkeln erschienen in den 20er/30er Jahren des XIV. Jhs, deshalb die Rubrik „1320-1350“. Frauengürtel wurden nun teils hoch oberhalb der Taille getragen, insbesondere bei Mariendarstellungen, der Gürtel war Symbol der Jungfräulichkeit und Unberührtheit. Die hohe Tragweise stilisiert eine lang gezogene Silhouette als Schönheitsideal. Die „zehn Jungfrauen“ in Erfurt 1330c tragen ca 2 Finger breite reich beschlagene Gurte, die lose aus der Schnalle fallen. Nur zwei unterschiedliche Gürteltypen wurden verwendet, so dass der Eindruck erweckt wird im Atelier standen nur die beiden zur Verfügung und wurden mehrfach als Vorbild für die „versteinte Variante“ genommen. Ab Mitte des XIV. Jhs wurden Gürtel immer häufiger mit der uns so gewohnten „Schlaufung“ nach der Schnalle abgebildet, also die Tragweise, die von vielen Reenactern grundsätzlich verwendet wird. Zivile Gürtelteile waren im XIV. Jh lang und schmal, dem gegenüber Männergürtel im militärischem Kontext eher breit. Adelige Schwertgurte wiesen nun auch auf Reichsgebiet Schnallen und teilweise Zierbeschläge auf.

7. Gürtelrekonstruktionen zur Darstellung gehobener Schichten 1320-1350c (A-B)

Alle Objekte können durch Oberflächenvergütung höheren Darstellungen gerecht werden, Veredelung in Gold und Silber ist möglich.

Geschnallte Schwertgurte ersetzten zunehmend die althergebrachten Bindegurte

Ehem. Lettnerfigur Elisabethkirche, Marburg 1320-30

In Westeuropa war der geschnallte Schwertgurt beim Adel schon lange gebräuchlich, siehe Kreuzritterbibel oder „Hl. Georg“, Laon.[5]

-

XIV_006ad_bz

30 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

und kurzes Ortblech mit Pass 3 x 3 cm

montiert 149,00 EUR

Erst deutlich nach 1300 erscheinen Paßformen an Gürtelblechen, der Architektur entlehnt. Kurze Bleche von der Oberschicht bei Schwertgurten verwendet, siehe Grab Eberhard I. v. Katzenelnbogen im Kloster Eberbach.

-

Gottfried u Otto von Cappenberg 1324c

Die Schwertgurte halten hier den Waffenrock zusammen. Ähnlich zur Lettnerfigur aus Marburg ist bei den Cappenberger Gurten eine Randverstärkung zu beobachten, wohl der Hinweis auf einen Textilgurt. Die Beschläge bestehen aus mehrstufigen Blattmustern.

-

OBERSCHICHT und obere MITTELSCHICHT

Dom St. Viktor, Xanten, 1. Hälfte XIV. Jh, geschnallter Schwertgurt mit einfachen stabförmigen Zieren. Der Waffenrock wird durch einen nicht genau bestimmbaren Riemen, etwas oberhalb, zusammen gerafft.

-

XIV_003a_me mit Zier „7029“

30 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz/rot)

und langes Ortblech mit Pass_me 10 x 3 cm

montiert 155,00 EUR

für „A“ eher in versilbert oder vergoldet

-

XIV_041el_me

30 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz/rot)

und Senkel mit Blüte „7010“ 9 x 2,5 cm

montiert 149,00 EUR

[Detailbild: Beschläge „7010“ und „7017“ optional]

-

OBERSCHICHT und obere MITTELSCHICHT

Magdeburg 1245c

Schnalle mit kl. Eckkugeln der Stauferzeit (s.o.), finden sich noch an den Straßburgen Skulpturen 1280-90, ebenso in Nürnberg, „Grabplatte der Anna Groß“, gest. 1294, das rechts verwendete gekerbte Blech schiebt die Kombi zeitlich in die ersten Jahrzehnte des XIV. Jhs

[für A Veredelung in Gold oder Silber mgl]

-

XIV_016ce_me

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und verziertes Blech_me 4 x 2 cm

montiert 129,00 EUR

Gekerbte Zunge an Holzplastik des Pfalzgrafen Heinrich II. in Maria Laach angeblich um 1275 [vermutlich aber zu früh datiert, sinnvoller um 1300]

-

XIV_018ce_me

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und verziertes Blech_me 4 x 2 cm

montiert 129,00 EUR

-

OBERSCHICHT

Maness. Ms 1310c [312r]

Die Juncvrouve und vermutlich Tochter des edelfreien Herren trug nach dieser Abbildung Wende XIII./XIV. Jh eine deutlich schmalere Gürtelform als Erwachsene. Das Trägermaterial ist nicht zu bestimmen. Setzt man alerdings voraus die Schuhe sind aus schwarzem Leder, könnte auch das reich beschlagene Exemplar mit Überlänge aus Leder sein, was aber nicht zwingend so sein musste.

-

XIII-XIV_011g_me mit Motivbeschlag

15 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Senkel_me 4 x 1 cm

montiert 110,00 EUR [Beschläge u Halter optional]

-

XIII-XIV_011g_me getragen

mit Blüten „Nr. 7025“

Riemen schwarz

[auf Kundenwunsch mit Schlaufung]

-

OBERSCHICHT und obere MITTELSCHICHT

neuer Schnallentyp: Im Reich ab ca 1330 nachweisbar

ganz rechts: Senkel Hl Florian in St. Florian/Austria aus der 1. Hälfte, nach archäologischem Fund aus Skandinavien noch bis Ende XIV. Jh gebräuchlich

[für A Veredelung in Gold oder Silber mgl]

-

XIV_012_me

Schnalle im Detail siehe XIV_010_me

15 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Senkel 11 x 1,5 cm

- ersetzen -

Blütenspenglin „7037“ optional

-

XIV_023fgn_me

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Senkel_me 8 x 2 cm

montiert Sonderpreis: 99,00 EUR

Alternativ-Formen - bei Interesse bitte melden, Zungen werden ergänzt:

Diese Formen sind manchmal erkennbar an Werken der Steinmetzhandwerker oder an den gestifteten Glasfenstern der Zünfte in den neuen Kathedralen, zuweilen auf Buchilluminationen, falls mehr erkennbar ist als der übliche „Strich“, welcher die Kleidung symbolisch in der Taille raffte. Gürtel mit Überlänge wurden von den unteren Volksschichten nicht getragen. Die Männerkleidung hat maximal Knielänge. Im Luttrell Psalter von 1335v lugt das Zungenende eines Bauern als Sähmann so gerade aus der Schnalle, die dort abgebildeten Gürtel der Vogelfänger und der Bogenschützen sind alle kurz, ohne jegliche Überlänge. Interessanterweise sind ihre Gürtel beschlagen. Allerdings sollten engl. Quellen mit Vorsicht genossen werden. Alleine durch den Zugang zu kostengünstigem Zinn waren dort andere Möglichkeiten gegeben, als im zinnarmen Dtld. Metallanalysen bei Pilgerabzeichen, die einen Massenartikel darstellten, zeigen auf dem Kontinent einen höheren Bleianteil als in England. Man streckte also das Material. So zeigen westeuropäische Abbildungen aus England und Frankreich auch bei unteren Chargen, bei Kriegsknechten des 100jährigen Krieges beispielsweise, grundsätzlich einen höheren Anteil an Beschlägen als auf Reichsgebiet. Einfache Darstellungen in Frankreich werden z.B. in der „Chronik des Gilles li Muisis“ aus Tournai von 1349-53 thematisiert. Die Gürtel der Männer sind zwei bis drei cm breit, auch hier sind keine Überlängen festzustellen. Beschläge scheinen auf ein paar Exemplaren angebracht zu sein, die verwendeten Kopien der Abbildungen sind zur näheren Begutachtung allerdings zu schlecht. Taschenformen aus der Mitte des XIV. Jhs sind in dieser Quelle hingegen gut erkennbar.

Darstellungen für das Gefolge (C) finden sich auch in der oben angesprochenen Manesse. Vorbilder für Kriegsknechte und Schergen bieten „Geißler“ und „Wächter“ bei der Jesus-Gefangennahme und -Vorführung in Buchilluminationen und den allmählich detaillierter ausgearbeiteten Altarretabeln, wie bsplw. auf den Passionsretabel der Altäre in Klosterneuburg/Austria von 1330c oder in Heilsbronn südwestl von Nürnberg von 1340.

8b. Gürtelrekonstruktionen zur Darstellung des einfachen Volkes 1320-1350c (C-E)

gedacht für einfache Dienstmannen (C), Handwerker und Krämer (D), Knechte, Bauern, Gesellen, Gesinde, Mägde (E), im Detail siehe: Ständegesellschaft HMA/SMA.

-

MITTELSCHICHT / Gefolge

Erst deutlich nach 1300 erscheinen eingeschnittene Paßformen an Gürtelblechen, der Architektur entlehnt. Ganz rechts Schnallentyp „Perlstab“, bzw mit profiliertem Dornrast oder kl. „Hörnchen“ war bis in die ersten Jahrzehnte des XIV. Jhs üblich.

-

XIV_040d_me

30 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

und kurzes Ortblech_me 3 x 3 cm [mit Pass]

montiert 129,00 EUR

-

XIII-XIV_020d_bz

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

und Ortblech kurz_bz 3 x 2 cm

montiert 99,00 EUR

-

MITTELSCHICHT und untere MITTELSCHICHT

rechts mit kurzem Ortblech gekerbt für „C“ und ganz rechts schlicht mit Strichzier für „D“

Abschluß (Ort) kerbstrichverziertes Blech, Bspl London Nr. 591, zwischen 1270-1350 datiert.

-

XIII-XIV_026ad_me

30 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

kurzes Ortblech_me 2,5 x 3 cm (gekerbt)

montiert 129,00 EUR

-

XIII-XIV_026d_me

30 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

kurzes Ortblech_me 2,5 x 3 cm (Riefen)

montiert 99,00 EUR

-

MITTELSCHICHT und untere MITTELSCHICHT

Schnallentyp bereits im XIII. Jh geläufig, aber noch gefunden auf dem Schlachtfeld von Mühldorf am Inn 1334, dort Bleche leider nicht erhalten

Varianten hier zeitgemäss mit unterschiedlichen Abschlüssen „Schweif“ oder „Schwabe“ zur Auswahl. Schnallen und Zungen werden selbstverständlich gleichförmig angepasst.

-

XIII-XIV_021a_me „Schweif“ oder „Schwalbe“ [Detailbild]

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

und Senkel_me 6 x 2 cm

montiert 99,00 EUR

-

XIII-XIV_021d_me „Schwalbe“ oder „Schweif“

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

und Ortblech_me 3 x 2 cm wird angepaßt

montiert 99,00 EUR

-

MITTELSCHICHT und untere MITTELSCHICHT

Schnallentyp bereits seit der 2. Hälfte des XIII. Jhs geläufig, Blechform 1. Hälfte XIV. Jh

Varianten hier zeitgemäss mit unterschiedlichen Abschlüssen „Schweif“ oder „Schwabe“ zur Auswahl. Schnallen und Zungen werden selbstverständlich gleichförmig angepasst.

-

XIII-XIV_023a_me „Schweif“

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

und Senkel_me 6 x 2 cm

montiert 99,00 EUR

-

XIII-XIV_023a_me „Schwalbe“

20 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

und Senkel_me wird an Schnallenblech angepasst

montiert 99,00 EUR

-

MITTELSCHICHT und untere MITTELSCHICHT

Schnallentyp rechts Langläufer XIII./ XIV. Jh, ganz rechts erst seit den 1330er Jahren, kombiniert mit neuer Senkelform auslaufend zu einem Eichelende, gegen Mitte des XIV. Jhs nachweisbar

-

XIV_009_me

15 mm Riemen (natur/dunkelbraun/schwarz)

und Senkel_me 7 x 1,5 cm

montiert 79,00 EUR

-

XIV_010_me

15 mm Riemen (natur/dunkelbraun/rot/schwarz)

und Senkel 7 x 1,5 cm

montiert 79,00 EUR

Für „C“ bis „E“ siehe auch: Gürtel mit Eisenschnallen XIII.-XIV. Jh

Fürspane (Fibelreplikate) XIII.-XIV. Jh

Hier läßt sich schön der Wechsel Romanik – Gotik ablesen. Alle Fibeln können mit zwei unterschiedlichen Nadeltypen angeboten werden, regulär wird die stabile Ausführung verwendet, feine Nadeln auf Wunsch. Wie auf den Abbildungen ersichtlich sollten vielleicht kleine Nestellöcher in der Kleidung erstellt werden, um den Stoff zu schonen [es vereinfacht hinzu das Anlegen der Fibel]. Originalkleidungsstücke zeigen alternativ auch Ösen in Form von Schlingschlaufen. Ausführungen mit feinen Nadeln dienen mehr der Zier, wie viurspane/fürspane auf dem surcot getragen. Alle Objekte können durch Oberflächenvergütung höheren Darstellungen gerecht werden, Veredelung in Silber und Gold möglich.

XIII

für den Kragenschlitz

Kragenfibel 1. Hälfte XIII. Jh [Haedecke Abb. 184] als romanische Form, die klassische Rinke

-

XIII_Kragenfibel_me massiv

innen 2,2 cm / aussen 3,6 cm

20,00 EUR

-

XIII_Kragenfibel_vs

innen 2,2 cm / aussen 3,6 cm

29,00 EUR

XIII

für den Kragenschlitz

„Raute“ nach Hort vom Fuchsenhof/Austria aus der 2. Hälfte des XIII. Jhs, demnach also um die Mitte des Jhs getragen und noch als romanische Form anzusehen

-

XIII_Rautenfibel_me oder bz

3,5 x 3,5 cm

25,00 EUR

-

XIII_Rautenfibel_vs

3,5 x 3,5 cm

29,00 EUR

XIII

-

XIV

für den Kragenschlitz

Reims 1220c, im Reich erscheinen „frz-gotische Formen“ regional unterschiedlich vermehrt erst ab 2. Hälfte XIII. bis Anf. XIV. Jh, wie es z.B. die Manesse dokumentiert

-

XIII_Vierpassfibel_me oder bz

innen 2,5 cm / aussen 3 cm

22,00 EUR

-

XIII_Vierpassfibel_vs

innen 2,5 cm / aussen 3 cm

27,00 EUR

XIII

-

XIV

für den Umhang oder Surcot

2. Hälfte XIII. Jh / Anf. XIV. Jh im gotischen Stil

auch lediglich als fürspan (Vorspange) auf dem surcot getragen, um mittig die Tasselschnur zu halten, deshalb auf Wunsch mit feiner Nadel

-

XIII_Sternfibel_me oder bz

Innendurchmesser 2,5 cm

29,00 EUR

-

XIII_Sechspassfibel_vs

Innendurchmesser 2,5 cm

35,00 EUR

XIII

-

XIV

für den Umhang

Ende XIII. Jh / Anf. XIV. Jh im gotischen Stil, nur Königin Kunigunde in Bamberg trägt eine etwas schlichtere Form bereits um 1235, aber da waren auch frz Bauleute am Werk!

Ausführung ausschließlich mit stabiler Nadel

[Oberflächenveredelung in Silber für 35,00 EUR]

-

XIII_Sechspassfibel_me massiv

Innendurchmesser 4,5 cm

29,00 EUR

-

XIII_Sechspassfibel_bz massiv

Innendurchmesser 4,5 cm

29,00 EUR

Exkurs 6b: Bronze und Messing im HMA/SMA

Fortführung von Exkurs 6a: Bronze und Messing im FMA. Die beiden Kupferlegierungen erfordern unterschiedliche Produktionsprozesse und Beimengungen, wobei sich damalige Zusammensetzungen von heutigen Standards unterscheiden. Großprojekte wie Türen, Taufbecken oder Glocken im Bronzeguß, mit durchschnittlichen Anteilen auf 100: Kupfer (Cu) 75, Zinn (Sn) 20, Blei (Pb) 4, beinhalteten kaum Zink (Zn). Für Leuchter und Haushaltsgegenstände setzten Rotgießer/Apengießer im Laufe der Zeit mehr Zink hinzu und kleine Mengen an Blei, Nickel, Silber, Antimon oder Arsen als Flußmittel. Die Aquamanile im GNM, Nürnberg KG 630 vom Ende des XII. Jhs mit Anteilen auf 100: Cu 85 / Sn 9 / Pb 2,4 / Zn 1,5 weist nur geringe Anteile an Zink auf, die später datierte Grape GNM HG 1161 in Anteilen auf 100: Cu 75 / Sn 9,8 / Pb 5,3 / Zn 5,6 hat schon deutlich mehr Zink beigesetzt. Es gab Zunftordnungen, welche Blei aus dem Produktionsprozess zu verdrängen suchten, so in Köln oder in den Hansestädten mit Vorgabe von einem Teil Zinn auf vier Teile Kupfer. Doch ging man auf Bleibeimengungen zurück, der Gußfähigkeit halber [Krabath, S. 296]. Auch grössere Objekte, wie Grabplatten wurden mit zunehmend höheren Zinkanteilen gegossen. Solche Legierungen, welche nach entsprechender Politur einen Hauch von Goldfarbe erzeugten, wurden als „niedergold“ bezeichnet. Kleinobjekte wurden von Gelbgießern gefertigt, teilweise verzinnt oder vergoldet. Die Entwicklung der vermehrten Zinnzugabe läßt sich nach eigener groben Materialanalyse auch bei archäologischen Schnallenfunden nachweisen. Frühe Exemplare aus dem HMA hatten einen rötlichen Farbton und Objekte aus dem SMA eher eine gelbliche Farbe. Für das FMA konnten erstaunlicherweise bislang beide Richtungen ermittelt werden. Alle auf diese Weise bislang begutachteten Schnallen waren nicht sonderlich hochwertig, keine davon stammte aus „adeliger Sphäre“, denn hier wäre Edelmetall zu erwarten. Die neuzeitlichen Messinggüsse weisen immer mehr als 20 % Zink auf, im 19./20. Jh sogar mehr als 30 %, so lassen sich Reparaturstellen an mittelalterlichen Buntmetallgüssen nach eingehenden Materialanalysen gut erkennen.

Für den Transport von Rohstoffen ist wohl von der Prämisse auszugehen, dass der Ablauf kurz, bzw durch die Wahl des Transportträgers, z.B. dem Schiff, kostengünstig gehalten wurde. Ein Bergbauregal ist vielen Schriftquellen zu entnehmen, ergiebige Abbauorte gab es allerdings nur wenige. Meist wird über das häufiger anstehende Kupfererz berichtet, ab spätestens 1200 z.B. aus der „Mansfelder Mulde“ im Ostharz, aus dem Sauerland oder dem Raum Marsberg und Korbach (dort auch Goldbergbau). Hansestädte importierten das Erz kostengünstig von der Insel Helgoland oder aus Schweden (Falun). Nürnberg bezog sein Kupfer aus Ungarn und später aus Thüringen, wegen der Qualität des Mansfelder Kupfers für die Messingherstellung. Im westl. Reichsgebiet hat für die Messingverarbeitung der Aachener Raum und das nahe Maas-Gebiet sowie der Hellweg Bedeutung. Noch heute sind dort einige in Messing gegossene Objekte zu sehen, wie das Adlerpult in der St. Lambertus Kirche zu Erkelenz aus der Mitte des XV. Jahrhunderts. Aachen, mit den Gebeinen Karls I. (d Gr), wurde von Ks Friedrich I. protegiert und erhielt 1166 Marktrechte als freie Reichsstadt, seit 1171 Bau einer Stadtmauer. Mit seinen „Heiltumsfahrten“ wurde die Stadt im SMA wichtiger Pilgerort, die es bald ähnlich auch in anderen Orten am Niederrhein gab. Ende des XV. Jhs zählte man 142.000 Pilger an den Stadttoren von Aachen an einem einzigen Tag! Die Verarbeitung von Buntmetallprodukten war hier auf hohem Stand und im Maastal befanden sich weitaus bedeutendere Produktionsstätten in Maastricht, Vise, Lüttich, Huy (1066 steinerne Brücke) und vor allem in Dinant. Messing erforderte Galmei, aus welchem Zink gewonnen wurde, das grundsätzlich seltener anstand als Zinnerz. Förderstätten waren das Maastal, auch das Sauerland lieferte das begehrte Erz, wovon die Hellweg-Zone profitierte, im Osten des Reiches war es der Raum Goslar. Im SMA stellte sich heraus, dass Mansfelder Kupfer aus dem Ostharz optimal für die Messingproduktion geeignet war und deshalb bis nach Köln verhandelt wurde, so Kaufleute aus Soest 1203 den Transport belegen, das ähnlich wie Dortmund oder Münster Umschlagplatz für begehrte Metalle war. Eigentlich konnte im Westen Kupfer preisgünstiger aus dem Rheinischen Schiefergebirge bezogen und über den Rhein transportiert werden, u.a. von Züricher Kaufleuten im XI. Jh gehandhabt. Ab Mitte des XIII. Jhs deckte der Maasraum seinen Kupferbedarf auf dem Markt in Brügge durch Importe aus dem schwedischen Falun (Abbau dort seit Ende XI. Jh nachweisbar), wie es Ostseehansestädte schon lange taten. Seit Ende des XIV. Jhs lief Kupfer auch aus Ungarn über die Hansemärkte. Ungarisches Kupfer eignete sich für die Messingproduktion allerdings weniger gut, ein Grund weshalb Nürnberg andere Wege beschritt [Krabath, S. 310]. Der Augsburger Kaufmann Jakob Fugger „der Reiche“ (1459-1525) stieg 1494 in den ungarischen Kupferhandel ein und sein Haus sollte bis zum Ende dortiger Montanaktivitäten mehrere 100.000 Zentner Kupfer fördern.

In

den südlichen Städten Augsburg, Nürnberg,

Regensburg oder Wien war die Versorgung mit Galmei

aus

dem Alpenraum gewährleistet, es gab Vorkommen in Kärnten

und im Eisacktal, südlich des Brenners. Bei Villanders

oberhalb von Klausen ist mit dem Schürfen nach Silber seit

1140 die älteste Bergbauurkunde Tirols nachweisbar. Doch

wurde, im Gegensatz zum nahen Sterzing, weniger das begehrte

Edelmetall gefunden, als vielmehr Kupfer, Blei und Zinkerz, dessen

Abbau unter den Fuggern um 1500 seine Blüte erreichen sollte.

Der Abbau von Zinnerzen

intensivierte sich

in der 2. Hälfte des XIII. Jhs. Schwarzwald, Harz, Oberpfalz

und vor allem Erzgebirge und Böhmen (Kupfer und Zinn z.B. in

Kuttenberg/Kutna Hora) wären zu nennen. Aus den

letztgenannten Bergwerken ist der Transport über die Elbe zu

vermuten, worauf die Flachgußformen aus Magdeburg und Zerbst

hinweisen, die ausschließlich dem Zinnguß dienten. Der

Küstenbereich versorgte sich zusätzlich mit englischem

Zinn, wie es auf dem Seeweg auch im Westen des Reichs bis zur

Mitte des XIII. Jhs üblich war. Solche gedanklichen

Spekulationen gelten vermutlich nur für kostengünstige

Alltagsprodukte. Bei Großprojekten, wie Kirchentüren,

Taufbecken, Glocken oder ganzen Kupferdächern (z.B. Dome zu

Goslar und Bamberg) wurden seit jeher keine Kosten und Mühen

gescheut! Wie bereits zum FMA erwähnt, sollte der immense

Bedarf vor allem an Kupfer und Zinn für solche Güße

nicht unterschätzt werden, Zink wurde in diesen Fällen

weniger benötigt. Das neue Mantelabhebeverfahren ermöglichte

es seit Mitte des XII. Jhs erheblich grössere Glocken von

mehreren hundert kg zu giessen, hinzu kam eine Zunahme an

Pfarrkirchen, welche gleich mehrere Glocken benötigten. In

Köln war dieses Gußhandwerk so bedeutend, dass eine

Gasse danach benannt wurde, in der auch Kannen und Bronzegeschirr

gegossen wurde. Als Wanderhandwerker nahmen Spezialisten weite

Wege auf sich und werden auch gewusst haben, woher man das beste

Material beziehen konnte. 1494-97 setzten Russen den Dortmunder

Grapen- und Glockengiesser Diderik Pothgether mit einer Anzahl

Kaufleuten in Narva fest, einem Aussenposten des Hansehandels. Er

wird sich vermutlich auf einer Reise zur Materialbeschaffung

befunden haben [dazu und weitere Aspekte der Sozialstruktur für

das Gußhandwerk siehe B. Sicherl, Mittelalterliche

Bronzegiesser in Westfalen, in: Echt alt! Mittelalterliches

Handwerk ausgegraben, LWL Hagen 2018, S. 132-146, für die

Bergbauregionen detailliert Krabath,

S. 299-312].

In

den südlichen Städten Augsburg, Nürnberg,

Regensburg oder Wien war die Versorgung mit Galmei

aus

dem Alpenraum gewährleistet, es gab Vorkommen in Kärnten

und im Eisacktal, südlich des Brenners. Bei Villanders

oberhalb von Klausen ist mit dem Schürfen nach Silber seit

1140 die älteste Bergbauurkunde Tirols nachweisbar. Doch

wurde, im Gegensatz zum nahen Sterzing, weniger das begehrte

Edelmetall gefunden, als vielmehr Kupfer, Blei und Zinkerz, dessen

Abbau unter den Fuggern um 1500 seine Blüte erreichen sollte.

Der Abbau von Zinnerzen

intensivierte sich

in der 2. Hälfte des XIII. Jhs. Schwarzwald, Harz, Oberpfalz

und vor allem Erzgebirge und Böhmen (Kupfer und Zinn z.B. in

Kuttenberg/Kutna Hora) wären zu nennen. Aus den

letztgenannten Bergwerken ist der Transport über die Elbe zu

vermuten, worauf die Flachgußformen aus Magdeburg und Zerbst

hinweisen, die ausschließlich dem Zinnguß dienten. Der

Küstenbereich versorgte sich zusätzlich mit englischem

Zinn, wie es auf dem Seeweg auch im Westen des Reichs bis zur

Mitte des XIII. Jhs üblich war. Solche gedanklichen

Spekulationen gelten vermutlich nur für kostengünstige

Alltagsprodukte. Bei Großprojekten, wie Kirchentüren,

Taufbecken, Glocken oder ganzen Kupferdächern (z.B. Dome zu

Goslar und Bamberg) wurden seit jeher keine Kosten und Mühen

gescheut! Wie bereits zum FMA erwähnt, sollte der immense

Bedarf vor allem an Kupfer und Zinn für solche Güße

nicht unterschätzt werden, Zink wurde in diesen Fällen

weniger benötigt. Das neue Mantelabhebeverfahren ermöglichte

es seit Mitte des XII. Jhs erheblich grössere Glocken von

mehreren hundert kg zu giessen, hinzu kam eine Zunahme an

Pfarrkirchen, welche gleich mehrere Glocken benötigten. In

Köln war dieses Gußhandwerk so bedeutend, dass eine

Gasse danach benannt wurde, in der auch Kannen und Bronzegeschirr

gegossen wurde. Als Wanderhandwerker nahmen Spezialisten weite

Wege auf sich und werden auch gewusst haben, woher man das beste

Material beziehen konnte. 1494-97 setzten Russen den Dortmunder

Grapen- und Glockengiesser Diderik Pothgether mit einer Anzahl

Kaufleuten in Narva fest, einem Aussenposten des Hansehandels. Er

wird sich vermutlich auf einer Reise zur Materialbeschaffung

befunden haben [dazu und weitere Aspekte der Sozialstruktur für

das Gußhandwerk siehe B. Sicherl, Mittelalterliche

Bronzegiesser in Westfalen, in: Echt alt! Mittelalterliches

Handwerk ausgegraben, LWL Hagen 2018, S. 132-146, für die

Bergbauregionen detailliert Krabath,

S. 299-312].