DRAGAL

Die Ständegesellschaft (Ordo) im HMA und SMA

Ein Schema in 5 Berufskategorien, beginnend mit dem vierten Heerschild abwärts, alles darüber trug an Gürteln exklusive Formen in Silber und Gold, teilweise geschmückt mit Edelsteinen („Juwelen“) und Perlen. Dies ist eine Empfehlung und ein vereinfachtes Modell – nicht Abbild historischer Wirklichkeit. Das Modellhafte liegt dem Reenactment ja inne. Wer vermag schon vergangenes Leben in seiner unerschöpflichen Breite darzustellen oder bleiben uns Adelige, wie die Herren von Lupfen über die reinen Zahlen hinaus nicht eher gleichgültig? Die Edelfreien (Freiherrn) und später Grafen im Südwesten des Reichs verkauften 1299 vier Güter in Deißlingen für 35 Mark Silber und 1304 vermutlich aufgrund arger wirtschaftlicher Probleme sogar ihre Burg, mit allem was dazu gehörte, für 1560 Mark Rottweiler Silber. Nicht genug waren sie gezwungen, wie häufig in Schwaben, sich als Soldritter für die Städte Norditaliens zu verdingen [Rottw, S. 77, 106]. Wie weit ist es überhaupt möglich als Reenacter in fremdes vergangenes Leben einzutauchen, wenn man jederzeit in Rollen hinein und wieder heraus schlüpfen kann? Barbara Tuchmann praktizierte dies schriftstellerisch in ihrem „Der ferne Spiegel“, indem sie auf die mächtige Familie der frz Barone (Freiherrn) de Coucy fokussierte, um in der Darstellung der 2. Hälfte des XIV. Jhs „näher an der Realität zu bleiben“, wie sie es formulierte [Tuchmann 1980, S. 10]. Diese Gesellschaftsschicht wäre bei nachfolgenden Betrachtungen die höchste Rangstufe, als ehemalige „Edelfreie“ und Landeignern des FMAs, wenn es jenen gelang ihre Unabhängigkeit zu wahren. Gegenüber König oder Landesherren wäre selbstverständlich der Roßdienst mit gut gerüstetem Gefolge in Kriegszeiten zu leisten.

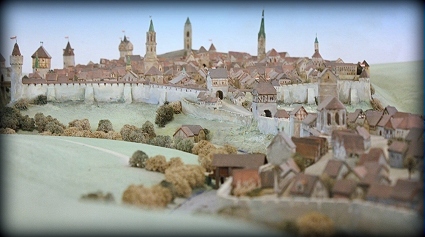

Ursprünglich war gedacht die tabellarische Auflistung unten auf die städtisch geprägte Sozialordnung des SMAs (der durch ringkmuren begrenzten Schwurgemeinschaft) einzuschränken. Aber das ergäbe ein schiefes Bild bezogen auf die gesamte Gesellschaft, so wird nun auch das ländliche Umfeld mit unverzichtbaren Zuträgern der dringend benötigten Ressourcen erfasst. In mittelalterlichen Städten liegen die Ursprünge moderner Kommunen und in manchen Dingen sind wir dieser Lebenswelt näher, als man glauben möchte, nicht nur in äusseren Formen aufwändig restaurierter Architektur. „Geld regiert die Welt“, das war im XV. Jh nicht anders als heute. Die „Ware Mensch“ hatte bereits vorher verhandelbare Werte. Im SMA begann die Abschätzung des gesamten menschlichen Lebens und seines Umfeldes nach Geldwerten, wir sind dabei dieses Bezugssystem ins Absolute, immer weiter auf die Spitze und schließlich ad absurdum zu führen, da ohne die Maßstäbe Geld, Gewinn, Effizienz und Mehrwert nichts mehr möglich ist.

Nach Henning [1972] stieg der Anteil der Stadteinwohner von 1200 bis 1400 von ca 5 auf über 13% an der Gesamtbevölkerung. Laut Kiessling [1971] war zwei Drittel der Stadteinwohnerschaft Augsburgs 1475 besitzlos, würde hier also der Kategorie „E“ angehören, ein Drittel der Mittelschicht, die mit „B“ bis „D“ in der Auflistung breit differenziert wird. Kategorie „A“ machte bestenfalls 2 % am Gesamt aus. Die Einteilung wäre zu verifizieren anhand von städtischen Steuerlisten oder Kleiderordnungen, die jeweils örtliche Bezüge aufwiesen oder durch die Namensforschung, welche äusserst aufschlussreich ist und mit der zünftischen Arbeitsteilung eine extreme Vielzahl an Berufen zeigt – hier nicht einmal im Ansatz zu erfassen. Wien, Basel oder Heidelberg wiesen um 1300 über 100 eigenständige Berufszweige aus, Frankfurt am Main um 1440 mindestens 140. Bei den nachfolgenden Angaben ist die übliche Nachjustierung vonnöten, weder lokale Besonderheiten konnten berücksichtigt werden, noch zeitliche Entwicklungsschritte. Es bleibe dem Reenacter also genügend Interpretationsspielraum, denn ein reich belohnter Gefolgsmann, der sich aus der Grundherrschaft lösende nachgeborene Auswanderer, der begnadete Handwerker in hoher Gunst des Fürsten oder sein alternder gebrechliche Kollege ist hier schlichtweg nicht einzufügen.

Manche hier gezogene Trennlinie ist rechtlich gesehen „scharf“, wie die von A.1 nach A.2, nämlich von frei zu unfrei, was sich aber in der Auswahl von Gürtelaccessoires nicht unbedingt zeigen musste, denn Ministerialen war nicht selten ein steiler Aufstieg vergönnt. Andere Trennlinien sind eher „unscharf“, wie die in der gehobenen Kaufmannschaft oder Handwerk in B und soll heißen, dass ein Zunftmeister mit Ratstätigkeit (B.1) sich diese auch erlauben können musste. Denn sie erforderte längere Abwesenheiten, in denen er seinen Betrieb, wie sonst üblich (B.2), nicht zu führen vermochte und dafür keine Vergütung bekam, zumindest schlug sich das nicht direkt in barer Münze nieder. Der Ratssitz war ehrenvoll, verhalf ihm zu wertvollen Kontakten und persönlichen Verbindungen („Seilschaften“) und Ansehen, was sich in seinem Habitus spiegeln konnte. Handwerker vermochten durch ihre Wirtschaftskraft gewisse Reichtümer anzuhäufen. Der Rottweiler Schmied Dietrich der Husse war 1324 in der Lage der „Kapelle im Spital“ ein kleines Gut in Wilfingen zuzuwenden, ähnlich der Metzger Berthold der Zelter an die „Kapelle der Siechen im Feld“ mit der Hälfte eines Guts in Zimmern [Rottw, S. 110].

Es sind vorwiegend männliche Endungen verwendet, die Damen möchten sich bitte geistig an des Gatten Seite stellen, denn ohne ihr Zutun hätte sich ein spezifiziertes Berufssystem nicht ausbilden können. Die Geringschätzung in den männlich dominierten Quellen ist mehr als ungerechtfertigt, beredtes Bild der Zeit. Das patriarchalisch ausgerichtete Gesellschaftssystem hob den Mann als Hausvorstand, den pater familias an die Spitze der Familie. Er besaß die munt (vom lat. manus = Hand), das Verfügungsrecht und war zugleich haftbar, vgl. „Mündigkeit“ oder „Vormund“. Die familia war ein ausgeweiteter Rechtsbegriff und zog auch Nicht-Blutsverwandte, also das Gesinde mit ein. Das Wirtschaften der Familienverbände und „männliche Karrieren“ wäre ohne den Beitrag der Frauen, der als selbstverständlich erwartet wurde, undenkbar gewesen. Frauen stemmten die Haushalte, nahmen an allen Arbeiten auf Feld und Hof teil, waren Beraterinnen bei wichtigen Entscheidungen, ohne dass „mann“ ihren Anteil heraus stellte. Eine stille Würdigung erfuhren sie mit Darstellung auf künstlerisch-handwerklichen Erzeugnissen in personam, wie 1464 in Kölns „St Maria im Kapitol“-Kirche jene Sybilla Schlössgin, Gattin des Bürgermeisters Johann Hardenrath, mit dem Gemahl andächtig knieend in Stifterhaltung – übrigens interessanter Gürtel! Nicht nur die Rolle als Ehefrau sollte betrachtet werden, namhafte Persönlichkeiten und viele namenlose Akteurinnen verstanden es selbst das Leben zu meistern und agierten in manchen Erwerbszweigen eigenständig. Die gesellschaftliche Stellung von Frauen war im Laufe der Zeit unterschiedlich und facettenreich, siehe Geschlechterrollen im Mittelalter. Wobei fraglich erscheinen mag, ob dies zu thematisieren ist, wo die Situation doch allzu klar anmutet oder sind solche Betrachtungen anbiedernd, da männliche Sichtweisen zum Thema automatisch in Schieflage geraten und eher von Geschlechtsgenossinnen angestellt werden sollten?

Über Jahrhunderte galt das Individuum nichts, war nie selbst, nur durch das Gemeinsame. Identität liegt in der Zugehörigkeit, nicht im „Ich“, sondern im „Wir“ oder „Uns“ - hat sich grundsätzlich nicht geändert. Übersteigerter Individualismus wird mit der Renaissance in den Biografien „genialer Künstler“ fassbar und ist heutzutage ein Phänomen geschickten Marketings, dem Kunden Einmaligkeit zu suggerieren und ein EGO zu füttern, damit jenes glaubt nur durch ungebremsten Konsum bestehen zu können. Dabei wird unterschwellig Identifikation oder deutliche Abgrenzung/Trennung angesprochen. In vergangenen Zeiten war der Sippenverband Identität stiftend und man besann sich auf eine gemeinsame Herkunft. Dazu traten temporäre Zweckbünde, wie Gefolgschaften, die ebenfalls das Gemeinsame betonten. Verstädterungsprozesse des HMAs fügten eine weitere Komponente hinzu, auf dem Zusammenhalt von Tätigkeit und Vermögen beruhend. Schutz gewährleistete nicht mehr allein die Sippe, bzw Familie, sondern das verfestigte Gesetz und differenzierte ständische Ordnung mit Zunftwesen, Konventen und Bruderschaften. Es gab selbst bruderschaftliche Vereinigungen von Aussätzigen und Kranken mit einem gewählten Siechenmeister oder Siechenmeisterin. In Würzburg waren Bildschnitzer und Maler in der „Lukas“-Bruderschaft organisiert, der auch Tilman Riemenschneider Ende des XV. Jhs angehörte. Das gestiegene Selbstbewusstsein des Handwerkers mag man im Detail vielleicht anhand der Abbildung einer Zimmermannsaxt auf dem Wegkreuz der Pässe in Schleusingen im Thüringer Wald aus der 2. Hälfte des XV. Jhs ablesen. Entweder kam hier ein reisender Zimmermann natürlich zu Tode oder das Werkzeug verweist auf eine Tatwaffe? Standes- und Berufsabzeichen finden sich an solchen Wegmarkierungen nicht selten. Überhaupt wäre es notwendig sich mit äusseren Abzeichen, wie Amtsstäben oder Emblemen näher zu beschäftigen, denn vermutlich weisen z.B. Gürtelbeschläge in die gleiche Richtung mit Erkennungsfunktion. Auch moderne Dienstgradabzeichen hatten ihren Ursprung in solchen Rangsymbolen. Spezial-Literatur für das Gesellschaftssystem [1]

Ordo = Stand (ab viertem Heerschild abwärts nach Heerschildordnung) - nur die unterste Schicht des Hochadels wird hier genannt, weder Grafen, Markgrafen oder Herzöge, keine Äbte oder Bischöfe, auch die königlichen Hofämter: „Mundschenk“ / „Marschall“ / „Kämmerer“ / „Truchseß“ / „Kanzler“ waren im SMA mit der Vorsilbe „Erz-“ höchste Titel von Markgrafen und Herzögen, stehen über dieser tabellar. Zuordnung.

Materialempfehlung:

OBERSCHICHT mit Grund-“Eigentümern“ unter A.1 und Grund-“Besitzern“ unter A.2

1. "Edles Geschlecht" mit langer Ahnenfolge (XII./XIII. Jh noch Erbmann / im XVI. Jh patrizier)

- „Edelfreier/Edeling“ (ahd. adal = edel) des 4. Heerschilds als Grundeigentümer, teilweise auch in Städten,

- Stadtadeliger Ratsherr [zuweilen aufgestiegener Ministeriale] mit Eigentum inner- oder ausserhalb der Mauern [frühe Stadtrechte konnten gewisse Personenkreise (Ritter, Klerikale, Dienstleute) vom Besitz ausschliessen]

SMA XV. Jh: mehr als 3000 fl Vermögen, in England 1363: mehr als 500 Pf jährliches Einkommen (esquire) [DressLo, S. 21]

seit dem FMA: Waffenrecht als Freier

Vergoldetes Buntmetall oder Silber mit Zier, Motiven und eigenem oder Dienstherren-Wappen auf den Beschlag-Blechen, gegossene Zungen oder verzierte Bleche sowie „Spenglin“, bzw Bortenstreckern bei Textilgurten

2. Hoher Amtsträger (Beamte) per Eid des 5., 6. sowie 7. Heerschilds (Niederadel)

- Vogt der Fürsten = exactor, des Königs = exactor regis, eingesetzt z.B. in landesherrl./königl. Stadtgründungen

- Lehnsmannen als Ministeriale [Nutzrechte/Pfründe oder Besitzrechte = beneficium] im 5. Heerschild

- Landsässiger Ritter des Dienstadels im 6. und 7. Heerschild (in FR baiulum, frz bailli)

- UNI „-Rektor“, „-Kanzler“, „-Dekan“, „-Prorektor“, „-Doktor“ [standen dem Niederen Adel gleich]

- Vorgesetzter eines Dom-/Stiftkapitels als Probst (praepositus, propostus)

HMA: mehr als 100 Silbermark jährl. Einkommen, in England 1224-41 ein bailiff (Amtmann) mehr als 20 Pf Sterling (= c40 Mark) als königl. shire reeve („Sheriff“) Verwalter eines shire, in Frankreich 1293 mehr als 200 Livres Einkommen aus Grundbesitz [DelMA, S. 285]

seit dem FMA: Waffenpflicht als Unfreier

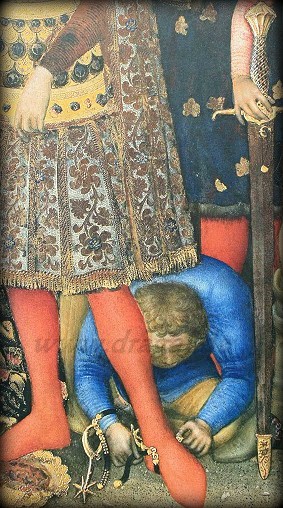

„Spenglin“ waren Erkennungszeichen und Vorrecht des Standes als schmückende Zier mit emblematischer Funktion. Bortenstrecker stabilisierten technisch notwendig Stoffgürtel. Die Motive konnten auf Familie und Herkunft verweisen als Identifikationszeichen und wurden deshalb nicht nur auf Gürteln verwendet, sondern auch bei Pferdegeschirr und Sporenriemen, vorrangigen Standesabzeichen. Es bestand ein gewisser Repräsentationszwang, ausgeweitet auf das Gefolge, in Form einer Besitz- oder Zugehörigkeitskennung. Weiterführende Informationen zu den Spenglin-Funden aus London unter Fußnote [2]

B

obere MITTELSCHICHT und Funktionsträger [B.1 und A.2 mgl Konkurrenzsituation]

1. Vermögendes Bürgertum im Rat [Auszeichnung durch Geld/Besitz/Amt], z.B.:

- im XII./XIII. Jh aus der alten Kaufmannschicht gewählte aldermannen oder seniores als Vertreter der Bürger in wachsender Konkurrenz zu den Stadträten nach Luebischem, Soester oder Magdeburgischem Recht

- Fernkaufmann für erlesene und kostbare Waren, wie Edelmetalle, Gewürze, Tuche, Seide, Glas, etc

- im SMA spezifizierter Großkaufmann / Reeder / Bankier [vom ital banco als Arbeitstisch für den Geldwechsel]

- im SMA ratsfähiger Zunftmeister mit Vermögen, da Ratstätigkeit ohne Vergütung

SMA XV. Jh: mehr als 500 fl (Gulden) Vermögen, in England 1363: mehr als 1000 Pf Sterling [DressLo, S. 21]

Silber mit Zier oder Motiven auf den Beschlag-Blechen, im SMA mglw auch Vergoldung sowie „Spenglin“ auf Textilgurten erwähnt, im HMA allerdings fraglich [bislang kein Beleg vor Anf. XIV. Jh]

2. Gehobener Dienstmann [Amtsausübung als ernannte unfreie Stellvertreter = officium, Stadt und Land]

- Burg-, Forst-, Strand- und Deich-„Vogt“ (advocatus)

- Herold [bei Hofe höherer Rang] / Bote mit Stab und Wappenrock oder Wappenschild am Gürtel

- Steuereintreiber schosser, stürer / Zöllner / als Verwalter schaffner, kellner

- Stadt-“Schultheiß“ mit Richterfunktion, Bürger-, Eich-, Münz-, Waage-, oder Zeugmeister

- „Notar“ / referendarius im Rechts- und Kanzleiwesen

- Brunnenmeister / Spital-“Pfleger/Vogt“ (advocatus)

- „Hauptmann“ (Kriegswesen, Stadtwache)

- Dorf-“Schultheiß“ (schulthaisse, schulte) niedere Gerichtsbarkeit, manchmal auch synonym verwendet für

- „Meier“ (mayer) [Gutsverwalter auf Ober-/Herren-/Fronhof (Herr = fron) mit Aufsicht über Hufen-Hörige sowie Leibeigene der Eigenwirtschaft auf Salland], in FR (praepositus, frz prevot)

- Fisch-, Forst- und Jagdmeister (-aufseher) / Falkner

seit dem FMA: Waffenpflicht als Unfreier

Silber mit Zier oder Wappen auf den Beschlag-Blechen als Verweis auf Dienstherrn, „Spenglin“ vielleicht als Rangabzeichen u Kennung, falls Bronze oder Messing wohl verzinnt

3. Meister von angesehenem Handwerk nicht im Rat, aber jeweils mit Gesellen-Werkstatt, z.B.:

- Baumeister im Kathedral- und Kirchenbauwesen [Abb. 1497 in Eichstaett mit Wappen, Zirkel und Gesperr]

- Stadtarzt, UNI „-Magister“, „-Baccalaureus“ (Jahreseinkommen scolar oder UNI-“Meister“ im SMA: 50 fl, s.u.)

- Bildhauer / Bildschnitzer / Kunst- und Faßmaler / Kistler für kunstvoll gefertigte Altargehäuse

- Silber- oder Goldschmied / Elfenbeinschnitzer / Glas-, Spiegel- und Brillenmacher

- Kürschner / Schneider (niederdt sneyder) und Färber für edle Stoffe

- Waffenschmied / Plattner / „Sarwürker“

- Glocken – und Geschützgießer

- Bäcker- / Fleischer- / Müller- / Brau- und Winzermeister

- Apotheker

SMA, Nürnberg 1407: Innerhalb der Stadtmauer mehr als 200 fl Besitz, vor der Mauer mehr als 100 fl

Silber mit Zier oder Motiven auf den Beschlag-Blechen, im SMA mglw auch Vergoldung sowie „Spenglin“ auf Textilgurten in Meister-Familien erwähnt, im HMA allerdings fraglich [bislang kein Beleg vor Anf. XIV. Jh], falls Bronze oder Messing wohl verzinnt

Abbildungen des SMAs zeigen je nach Region Personen dieser Ränge meist mit recht schlichten Gürteln ohne Spenglin, selbst die Schnallen wirken der Form nach nicht allzu aufwändig. In Testamenten werden allerdings nicht nur bei Patriziern (A), sondern auch bei hohen Funktionsträgern und einzelnen wohlhabenden Kaufleuten/Handwerksmeistern (B) seit dem XV. Jh silberbeschlagene Gürtel erwähnt. Der pulcharzt von Wien wurde Anf. des XV. Jhs wohl auf besondere Art entlohnt, wenn im Besitz seiner Frau ein vergoldeter Gürtel erwähnt wird; der Apotheker Jacobus in Breslau vermachte seinem Sohn ein „silberyn Bendchin mit schelen vergolt. Item ein gortl mit einer silberyn Rynke und gurtspangen“. Der Zolleinnehmer Konrad Gutknecht hat in seinem Nachlaß von 1425 neben silberbeschlagenen Gürteln und Utensilien auch einen Gürtel mit pleyenen spenglein und silbernen ringken und sennkel erwähnt, Fi, S. 293-294.

MITTELSCHICHT / Funktionsgehilfen

Mittlere Bürgerschicht und Dienstmannen [Land und Stadt], z.B.:

- Vorsteher / Aufseher (rottmeister, feldwaibel) der Bediensteten unter „E“

- Bettelvögte / Bannwarte (Wasser/Abwasser) / Siechenmeister, -meisterinnen

- Herold als Sprecher und Ausrufer ohne Wappenrock (parzivant)

- Stadt- u Hofschreiber / Stadtboten / Gerichtsdiener (büttel, verlieser) [im XIV. Jh Amtsstab mit Faust]

- Wirte mit Schankrecht [im Bereich des Dt Ordens auch an verdiente Dorfschulzen vergeben, DO, S. 8]

- Bader [ertragreiches Nebengewerbe möglich, Badersfrau mit silbernem Gürtel !, Fi, S. 292]

- Hebammen / „Wöchnerinnen“ [ähnlich wie Ärzte gesellschaftlich hoch angesehen]

- Besitzer von Schiffen (eignern) und Fuhrwerken (kärrner, kerner) im Transportgewerbe

- Kaufleute für täglichen Bedarf mit ortsfester Laden(-theke)

- Dienstboten (ehalten als Diener ohne Aufstieg) / Pagen / Knappen [blieben „ehrbare Knechte“ oder Aufstieg]

- Zofen [wie das männliche Pendant aus „gutem Haus“, bei beiden Ausstattung durch Herrn / Herrin]

- Persönliches Gefolge als Leibwache [Ausstattung durch den Herrn]

- Wächter / Türmer / Pförtner (thurner)

seit dem FMA: Gefolgschaftsangehörige waffenbefugt

Bronze, Messing, Eisen meist verzinnt und kurzes Ortblech, bzw Halbmondort im SMA, bei Dienstmannen/Gefolge mglw mit Wappen auf Beschlag-Blech als Verweis auf Dienstherrn? Bei jenen im SMA schlichte martialische Ösen um Dornlöcher und Eisen/Zinn/Blei-„Spenglin“ ab Mitte XIV. Jh

Eine Reihe westeurop. Funde (London u NL) zeigen Blei/Zinn-“Spenglin“. Nicht nur Buntmetall, sondern auch Zinn wurde vergoldet [keine Schwefel-Absonderung, wie manchmal wahrnehmbar, das „Heraclius-Traktat“ gibt Hinweise darauf]. Archäologisch ist zu beobachten, dass Spenglin in Mindermaterial oft sehr schmalen Lederriemen (Sporen oder Zaumzeug) anhafteten, mglw also nicht niederen Sphären zuzuordnen sind, sondern Bestandteil gehobener Ausstattung in einfacher Ausführung waren! Aufgrund des hohen Verlustfaktors bei der Zuordung Pferd (wie Funde deutlich belegen), haben wohlhabende Herren nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Funktionsgehilfen sichtbar mit solchen Zeichen und Emblemen ausgestattet, als Derivat wären spätere Rang-, Offiziers- und Polizeiabzeichen (Ordnungshüter) auf Ärmeln oder Schulterklappen der Dienstkleidung zu verstehen, zum Gefolge siehe auch Parteikämpfe des XIV./XV. Jhs

Handwerker/Krämer [Steuerzahler, gewisser Besitzstand durch Werkstatt und Tätigkeit], z.B.:

- Freibauern grenznah und in östl. Gebieten mit selbständiger Bewirtschaftung [im SMA zunehmend mehr Bauern als Pächter, damit rechtlich frei und keine Hörige]

- Textilhandwerker: Weber / Färber / Wäscher / Bleicher / Spinner / Seiler / Filzer / Huter, etc

- Nahrungsmittelproduzenten: Bäcker / Fleischer / Müller / Fischer, etc

- Holzhandwerker: Schreiner / Zimmerer / Kistler / Wagner / Böttcher / Küfer / Büttner / Bogner, etc

- Bau- und Keramikhandwerker / Maurer / Ziegler / Schiefer- und Steinmetze / Hafner, etc

- Schwarz-, Eisen- und Hufschmiede / Esser / Schlosser, etc

- Rot-, Gelb-, Zinn-, Blei- und Kannengießer (kandelgiesser)

- Blechverzinner [S. Wann aus Wunsiedel stieg zum „Fugger Oberfrankens“ auf, würde dann unter „B“ rangieren ]

- Fein-, Klein-, Blechschmiede / Gürtler / Nestler / Nagler / Knopf- u Spangenmacher, etc

- Beinschnitzer / Paternosterer / Würfler / Horndrechsler

- Lederer / Schuster / Sattler / Täschner / Beutler / Riemenschneider [für Zaumzeug zuständig]

- Pergament- und Papiermacher / Gerber

- Barbier (scherer) / „Feldscherer“

- Scharfrichter [nicht angesehen, aber häufig nicht unvermögend]

- Krämer (von kram = urspl „Plane“ über dem Karren im Fernhandel, später die Ware)

- Hucker [von der Traglast im Nahhandel]

SMA, Nürnberg 1407: Vor der Mauer mehr als 100 fl Besitz, im Umland weniger

Bronze (HMA), Messing (SMA), Zinn, Bein, Eisen. Verzinnung auf Eisen und Buntmetallen wahrscheinlich. Besser situierte mit schlichtem Beschlag-Blech, ansonsten meist angenähte Schnallen

Zinn, erst seit der zweiten Hälfte des XIII. Jhs auf Reichsgebiet häufiger nachweisbar, wurde fast nie rein verarbeitet, sondern legiert, anfangs mit Blei, später auch mit Kupfer, Antimon oder Bismut. Seit dem FMA hat man diverse Objekte zum Korrosionsschutz mit einer Zinnschicht überzogen, deshalb wird auf den Seiten die Angabe ws=Weißmetall gemacht. In England war ab 1321 für rd 100 Jahre die Fertigung von Gürtel-Schnallen ausschließlich aus Zinn offiziell verboten, trotzdem finden sie sich im Fundgut, viele hatten aber eher kleine Durchzugbreiten, waren also für Riemen gedacht und nicht für Gürtel [DressLo S. 18f].

Schutz/Abhängigkeit durch Herrn, pater familias oder Meister [ohne Bürgerrecht, besitzlos, steuerbefreit], z.B.:

- Bauern mit Schollenbindung auf Hufenland, dem Fronhof hörig, zunehmend Zins statt Natural [im SMA viele Bauernstellen auf Pacht, teilweise Erbpacht, also erblicher Besitz, damit Aufstieg möglich], in Niederdtld keine Erbteilung der Hufe, in Oberdtld Besitzer einer halben Hufe huber, viertel Hufe lehner

- Leinenweber [Textilgewerbe ländlich stark vertreten, oft im Nebenerwerb]

- Grobschmiede (scheider) / Bergleute / Gesellen

- Schiffer / Flößer / Fuhrknechte (kärcher) / Auf- und Ablader (schröter)

- Waffen-, Kriegs- oder Reitknechte (schergen / schalke)

- Leibeigene Bauern am Fron-/Oberhof [im SMA schwindende Schicht, da eher Hörige auf Hufenland, s.o.]

- Dörfliche Teich- und Weidewirtschaft mit Fischern / Schäfern / Hirten / Voglern, etc

- Waldwirtschaft mit Köhlern / Pechsiedern / Pottaschebrennern, etc

- Gesellen (meist als „Knechte“ bezeichnet) / Stall- und Küchenburschen / Mägde (ancillae)

- Leibeigene / Tagelöhner / Abdecker

- Bettler [im SMA teilweise gewerbsmässig nachweisbar]

seit dem FMA: Unfreie / Hörige / Gesinde

Eisen Schwarzmetall, oft verzinnt, oder angenähte Schnallen aus einer Zinn/Blei-Legierung

Bein

Bindesysteme

„Spenglin“ im HMA und auch im SMA bei „D“ und „E“ vermutlich nicht. Bei Bediensteten in gehobenen Haushalten vielleicht, da die Herren für ihre Ausstattung sorgten. Deshalb Dienstboten/Pagen/Zofen vom Gesinde getrennt und oben unter „C“ kategorisiert. Von jenen wird Verschwiegenheit erwartet, die mglw auch „erkauft“ werden muß, da sie sich im vertraulichen Umgang mit höchsten Rängen befanden und ausserhalb des Hauses nicht leichtfertig plaudern durften. Nicht viel anders sind Schergen/Schalke als Gefolge zu beurteilen, je näher sie der Herrschaft standen. Es hängt alles vom Brotgeber ab, wie heißt es doch so schön: „Der Herr gibt’s und ...“

SONDER:

- Sänger und Dichter („ze hove unde an der strazen“)

- Federfechter / Vaganten / Akrobaten / Spielleute / Unterhalter (lotter)

- Dirnen (federwische)

Entlohnung über Kleidung und Accessoires oder Aufstieg durch Preisgelder, bzw Nebeneinkünfte mgl

Exkurs 4: Der Bürger-Stadteinwohner

Der Begriff „Bürger“ wird auf den Seiten zum HMA und SMA häufig verwendet und bedarf mglw einer Definition. „Stadteinwohner“ machten an der Gesamtbevölkerung im Reich erst ab ca. 1300 einen Anteil von etwas über 10 % aus. Grundkennzeichen der Stadt war die Ausstattung mit Rechten zur Selbstverwaltung, Besteuerung, Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit, Ordnungsdienst und Verteidigung. Die Reichskleiderordnung zu Augsburg von 1530 besagt, dass ... „Item nach dem in stetten gemeynlich dreierley Burger und innwoner seind als gemeyne Burger und Handtwercker, kauf und gewerbsleut und andere so im Radt von geschlechten oder sunst ehrlich herkommen und irer zinss und renthen sich erneren.“ [Die Welt des Hans Sachs, S. XVIII]

In

der zitierten Textstelle werden „Einwohner“ und

„Bürger“ unterschieden in drei Rubriken mit

Handwerkern,

Kaufleuten

und

Ratsherren,

letztere von

Stand und Herkunft (Geschlechter), gehässig auch als

„Müßiggänger“ bezeichnet, da sie sich

vom Einkommen (Zins)

durch Grundbesitz inner- und ausserhalb der Stadt, durch Ämter

und damit verbundene Privilegien (Renten,

z.B. Einkünfte im Zoll- oder Bergbauwesen) nährten. Die

Ratstätigkeit wurde nicht vergütet. Der Bürger

war

streng genommen Grundstückseigentümer und Mitglied der

Schwurgemeinschaft durch Eintrag in die Bürgerrolle,

nach der er steuerlich veranschlagt wurde mit festen

Zahlungsterminen im Jahr. Das Rottweiler Stadtmuseum zeigt

einsehbar ein Steuerbuch von 1441 mit Bürgernamen, Summe und

Zahlvermerk. Man vermutet, dass in spätmittelalterlichen

Städten maximal ein Drittel der Einwohner „Bürger“

mit Bürgerrolleneintrag waren, der überwiegende andere

Teil, die Insassen

arbeiteten

dort als Gesellen, verdingten sich als Mägde, Knechte,

Wächter und Söldner oder Tagelöhner sowie Arbeiter

für einfache Verrichtungen, das waren keine

Bürger.

Sie hatten keinen aufgeführten Besitzstand und zahlten keine

Steuern. Sie waren selbst stimmlos, für sie sprach ihr Herr,

der Patron. König Karl

IV. (1346-78) wagte es Verkündigungen im Reich nicht

ausschließlich an Räte und das Patriziat, eben an die

Bürger,

sondern an alle

Insassen,

zu richten. Hier wurden auch nicht wahlberechtigte Einwohner

direkt angesprochen, unerhört (!). Haus-

oder Grundbesitz alleine oder die Ausübung eines Handwerks

bedingte noch nicht das Bürgerrecht. Aber man konnte sich

„Hochschlafen“. Denn manche (Zweck-)Heirat hatte die

Aufnahme in die Bürgerrolle zur Folge.

In

der zitierten Textstelle werden „Einwohner“ und

„Bürger“ unterschieden in drei Rubriken mit

Handwerkern,

Kaufleuten

und

Ratsherren,

letztere von

Stand und Herkunft (Geschlechter), gehässig auch als

„Müßiggänger“ bezeichnet, da sie sich

vom Einkommen (Zins)

durch Grundbesitz inner- und ausserhalb der Stadt, durch Ämter

und damit verbundene Privilegien (Renten,

z.B. Einkünfte im Zoll- oder Bergbauwesen) nährten. Die

Ratstätigkeit wurde nicht vergütet. Der Bürger

war

streng genommen Grundstückseigentümer und Mitglied der

Schwurgemeinschaft durch Eintrag in die Bürgerrolle,

nach der er steuerlich veranschlagt wurde mit festen

Zahlungsterminen im Jahr. Das Rottweiler Stadtmuseum zeigt

einsehbar ein Steuerbuch von 1441 mit Bürgernamen, Summe und

Zahlvermerk. Man vermutet, dass in spätmittelalterlichen

Städten maximal ein Drittel der Einwohner „Bürger“

mit Bürgerrolleneintrag waren, der überwiegende andere

Teil, die Insassen

arbeiteten

dort als Gesellen, verdingten sich als Mägde, Knechte,

Wächter und Söldner oder Tagelöhner sowie Arbeiter

für einfache Verrichtungen, das waren keine

Bürger.

Sie hatten keinen aufgeführten Besitzstand und zahlten keine

Steuern. Sie waren selbst stimmlos, für sie sprach ihr Herr,

der Patron. König Karl

IV. (1346-78) wagte es Verkündigungen im Reich nicht

ausschließlich an Räte und das Patriziat, eben an die

Bürger,

sondern an alle

Insassen,

zu richten. Hier wurden auch nicht wahlberechtigte Einwohner

direkt angesprochen, unerhört (!). Haus-

oder Grundbesitz alleine oder die Ausübung eines Handwerks

bedingte noch nicht das Bürgerrecht. Aber man konnte sich

„Hochschlafen“. Denn manche (Zweck-)Heirat hatte die

Aufnahme in die Bürgerrolle zur Folge.

Der anerkannter Malerhandwerker und Hausbesitzer Stefan Lochner vom Bodensee arbeitete zunächst ohne Bürgerrecht in Köln, was allerdings erworben und bezahlt werden musste, nachdem er 1447 als Zunftangehöriger in den Stadtrat gewählt wurde. Der angesehene Maler Hans Schnatterpeck (1450c-1510c) wurde 1472 Bürger von Füssen. 1479 übersiedelte er von Sterzing nach Meran, wo er erst „Niedersitzer“ und 1492 „Bürger“ der Stadt wurde. Später war er Mitglied im Meraner Stadtrat. Berühmte Handwerker-Künstler genossen oft Vorzüge, wie Hans Multscher in Ulm ab 1427 oder Friedrich Herlin in Nördlingen ab 1467, wenn ihnen das Bürgerrecht ohne Bürgen, kostenlos und ohne damit verbundene Abgaben oder sonstige Bürgerpflichten verliehen wurden. Denn normalerweise erwuchsen mit dem Bürgerstatus neben den Rechten auch Pflichten, wie Steuern, Arbeitsleistung bei öffentlichen Bauvorhaben, darunter Mauerbau, Wach- und Wehrdienste und die Bindung an die städtische Gerichtshoheit. Nach R. Kiessling bestand die Bevölkerung in Augsburg zu zwei Dritteln aus besitzlosen Einwohnern, nur ein Drittel verfügte über mehr als ca 100 bis 500 Gulden und war steuerpflichtig, von ihnen wurde das Geschoß eingetrieben, wie man die Steuer in der Statuta thaberna von 1434 in Weißensee/Thüringen bezeichnete. Die Zahler werden Handwerksmeister, Zunftangehörige oder gut situierte Kaufleute gewesen sein. In Dortmund wurde 1499 der Bronzegussmeister Reynolt Potgeiter (Grapengießer) mit einem halben Goldgulden und drei Stüber in die Steuerliste aufgenommen. So lag sein Vermögen vermutlich zw. 500 bis 1000 Gulden nach moderner Schätzung. In Augsburg besassen von den Bürgern des oberen Drittels einige wenige über 3000 Gulden, damit stellte das gehobene Bürgertum keine 2% der Gesamteinwohnerschaft der bekannten süddt Handelsmetropole [Kiessling].

Die Verstädterung ist ein Prozeß, der bereits in der Antike im Mittelmeerraum zu hoher Blüte gelangte. Bei den griechischen Stadtstaaten war nach dem Athener Modell ab dem V. JhvC derjenige ein Bürger, welcher Besitz in der Stadt oder Landbesitz unmittelbar vor der Stadt nachweisen konnte. Er war damit politisch voll stimmberechtigt in seiner polis. Zu den Pflichten gehörte u.a. die Verteidigung des Stadtstaates als schwer gepanzerter Milizionär, der „Hoplit“ mit eigener Rüstung, deren Wert schon ein gewisses Einkommen voraus setzte. Das militärische Potential der Stadt, bzw eines Stadtstaates war damit eng an die Wirtschaftskraft seiner vermögenden Einwohner geknüpft. Athen setzte seine Kräfte nicht nur zur Verteidigung ein, sondern als erste aggressive Demokratie der Welt auch offensiv, um die Hegemonie in der Ägäis nach den gewonnenen Perserkriegen aufrecht zu halten. Das Beispiel sollte Schule machen und Rom führte ein ähnliches Modell ein, nach dem die Einteilung in Steuerklassen die Art und Weise des Kriegsdienstes regelte und übernahm auch die hegemoniale Grundhaltung, was die Republik zur Herrin im Mittelmeer machte, natürlich musste man sich immer nur gegen äussere Feinde zur Wehr setzen!?! Das Grundmodell einer sich selbst verwaltenden Stadt wurde nach dem Muster der röm Municipalordnung in das Mittelalter übernommen, Motor dafür war die Stadtentwicklung in Gallien unter den Merowingern genauso wie die fortschrittliche norditalienische Stadtkultur, die sich als Erbe antiker Traditionen verstand, wo um 1100 diverse Stadträte eine Selbstverwaltung praktizierten, keineswegs im Interesse der Landesherren.

Auch im Mittelalter bedurfte der Bürger einer gewissen Wirtschaftskraft, um die eigene Bewaffnung/Ausrüstung zu stellen, wobei im zunehmenden Maß auf Stadtfarben gemäße Details wert gelegt wurde, in Italien recht früh zu beobachten, Farbe der Waffenröcke oder Wappen auf den Schilden. Es bestand Wehrpflicht im Dienste der Stadt-, bzw des Grundherren. Ab einem gewissen Vermögen musste der Bürger, nach Heerschauliste, eine Schutzbewaffnung (Harnisch) stellen und wurde finanziell zu Kriegsleistungen, dazu konnte auch die Pferdehaltung zählen, heran gezogen [DBae, S. 14f]. Zünften oblag die Verteidigung bestimmter Mauerabschnitte, Tore und Türme. Die untere Einwohnerschicht wird sich mit „öffentlichem Rüstzeug“ begnügt haben, wenn es galt die Bevölkerung für den Ernstfall zu mobilisieren. Zeughäuser mit staatlich/städtischen Waffen hatte es bereits in der Antike gegeben. Denn die finanzielle Einstiegschwelle zum Dienst an der Waffe wurde immer weiter nach unten gesenkt, um die Masse zu aktivieren. Allerdings bedeuten Bürger in Waffen für die Obrigkeit immer ein gewisses Risiko, zugleich wurde es für den vermögende Bürger üblich sich vom Kriegsdienst freizukaufen. Deshalb nahm man zunehmend Söldner unter Vertrag, die der Bürger zu bezahlen hatte. Solange jene ihren Sold erhielten waren sie meist loyal, vom Bürger nicht immer zu sagen. Führte die Stadt Krieg im Auftrag des Landesherrn oder aufgrund von Stadtbündnissen wurden nicht selten diese Berufssoldaten engagiert. Söldner der prosperierenden Städte waren gefürchtet, wie aus Flandern und Brabant, vermutlich nicht nur wegen ihres Muts, sondern auch wegen Disziplin, Taktik und überdurchschnittlicher Ausrüstung. Bekannte Stadtbündnisse waren der „Rheinische Bund“ 1254, ausgehend von Worms-Mainz-Oppenheim in den unsicheren Jahrzehnten nach der Stauferherrschaft (Interregnum), in denen Herrscher, wie Wilhelm von Holland unzureichend und potenzielle Anwärter auf die Krone mit Alfons X. von Kastilien und Richard v Cornwall, fernab weilend, kaum für Rechtssicherheit sorgten. Städtischen Räte versuchten Ordnung zu wahren, auf dem vom Adel regierten Land herrschten anarchische Zustände, was den überregionalen Handel beeinträchtigte. Dem starken Bund gliederten sich bald zahlreiche Städte, geistl. und weltl. Herren an. König Albrecht, Sohn Rudolfs von Habsburg, verbot, wohl um die eigene Zentralmacht nicht zu gefährden, auf dem Landfrieden von 1299 Städtebünde - ohne großen Erfolg. Bereits 1307 schlossen niederschwäbische Städte ein Bündnis, dem bald Orte südlich des Bodensees folgten. Im XIV. Jh kam es immer wieder zu zeitlichen begrenzten Bünden dieser Art, bekannt auch die „Dekapolis“ mit zehn Städten am Oberrhein, Elsaß und Breisgau ab 1354. Doch so rechtsbewusst Städte nach aussen hin auftraten, war es innerhalb der Mauern keineswegs immer zum Besten gestellt. Verfassungskämpfe erschütterten im XIV. Jh die Kommunen. Aus diesem Grund war es, bis auf Erfüllungsgehilfen der Machtorgane, untersagt Langwaffen in Friedenszeiten zu tragen, erhaltene Statuten des SMA`s verboten das Tragen von „Barten, Langmessern oder Mordwehren“. Durch den Bürgereid als Friedensschwur war man angehalten in Streitfällen Gerichte zu befragen [Siehe Statuta thaberna von 1434 aus Weißensee/Thüringen in: GE König, Anno Domini. Jahrbuch für mittelalterl. Kulturgeschichte u hist. Brauchtum 1999, S. 50, ähnliche Quellen auch für Nürnberg].

Städtische

Organisation/Verfassung:

In den frühen Stadtgründungen hatten in den

Handelsstädten, vornehmlich an der Küste, solvente

Großkaufleute das Sagen, die Aldermänner.

Könige,

Landesherren oder hohe Geistlichkeit, welche die Stadtentwicklung

forcierten, um durch Steuern davon zu profitieren, setzten als

Kontrollorgane ministri,

höhere Amtsleute (Schultheisse) ein. Ihnen war der Sitz im

Stadtrat

sicher,

der lange Zeit nur „edlen

oder alten Geschlechtern“

vorbehalten

war, in Münster/Westfalen Erbmänner

genannt,

die oben genannte Kaufmannschicht und alteingessener Stadtadel,

erst im XVI. Jh als Patrizier

bezeichnet.

Oft standen die landesherrlichen Amtsleute gegenüber dem Rat

der

consules

in

Opposition. Dieser neue „städtische Adel“ grenzte

sich durch einen gehobenen repräsentativen Lebensstil, durch

Ehrbegriffe und einen geschlossenen Heiratskreis von den übrigen

Bürgern ab und war nicht unbedingt durch ein „von“

gekennzeichnet, wie Konrad Grünemberg (c1442-94), Verfasser

des Reiseberichts einer Pilgerfahrt nach Jerusalem von 1486. Er

war Baumeister, Ratsmitglied und mehrfach Bürgermeister,

entstammte einem angesehenen Geschlecht der Stadt Konstanz. Die

hohen Stadtämter wurden ausschließlich durch die

angesehenen Familien besetzt. In Mainz besaßen jene als

Ministeriale des Erzbischofs besondere Privilegien,

wie das „Gaden-, Dienst- und Münzerhausgenossenrecht“,

das beinhaltete u.a. am Domplatz mit Wolltuch Handel zu treiben.

Das Dienstrecht

ermöglichte

es Gefolgsmann des Erzbischofs zu werden und eines der städtischen

Ämter zu erhalten, zugleich durfte mit dem Lehnsrecht

auch

von anderen Herren oder vom König Lehen empfangen werden. Das

Münzerhausrecht

sicherte

den alleinigen Handel mit Gold und Silber sowie den Geldwechsel

zu. Der Gerichtsstand lag im Münzhaus vor dem Kämmerer

oder Münzmeister. Heute sind die Standessymbole der hohen

Herren, die Türme der Stadtburgen, zunächst in Holz,

später in Stein errichtet, in manchen Städten, wie in

Karden/Eifel, in Trier („Frankenturm“ um 1100), in

Mainz („Haus zum Stein“ vor 1200) oder mehrfach in

Regensburg, noch deutlich sichtbar. Scheinbar konkurrierten die

edlen Familien untereinander nach dem Motto „wer hat den

höchsten...“. Bevorzugt wurden Standorte an

öffentlichen Plätzen, am Dom oder an denen des

Marktgeschehens. Die Loslösung vom Stadt- und

Territorialherren wurde oft angestrebt und der König vergab

(verkaufte) Privilegien, welche diese Tendenzen verstärkten,

um Städte auf seine Seite zu ziehen und in die

Reichsunmittelbarkeit

zu

überführen. Das befreite von auswärtigen Gerichten

und wurde mit „Freiheitsbrief“ nachgewiesen, deshalb

„Freie Stadt“. Gelder aus diesen Städten führten

manche politische Entscheidung im Reich herbei.

Städtische

Organisation/Verfassung:

In den frühen Stadtgründungen hatten in den

Handelsstädten, vornehmlich an der Küste, solvente

Großkaufleute das Sagen, die Aldermänner.

Könige,

Landesherren oder hohe Geistlichkeit, welche die Stadtentwicklung

forcierten, um durch Steuern davon zu profitieren, setzten als

Kontrollorgane ministri,

höhere Amtsleute (Schultheisse) ein. Ihnen war der Sitz im

Stadtrat

sicher,

der lange Zeit nur „edlen

oder alten Geschlechtern“

vorbehalten

war, in Münster/Westfalen Erbmänner

genannt,

die oben genannte Kaufmannschicht und alteingessener Stadtadel,

erst im XVI. Jh als Patrizier

bezeichnet.

Oft standen die landesherrlichen Amtsleute gegenüber dem Rat

der

consules

in

Opposition. Dieser neue „städtische Adel“ grenzte

sich durch einen gehobenen repräsentativen Lebensstil, durch

Ehrbegriffe und einen geschlossenen Heiratskreis von den übrigen

Bürgern ab und war nicht unbedingt durch ein „von“

gekennzeichnet, wie Konrad Grünemberg (c1442-94), Verfasser

des Reiseberichts einer Pilgerfahrt nach Jerusalem von 1486. Er

war Baumeister, Ratsmitglied und mehrfach Bürgermeister,

entstammte einem angesehenen Geschlecht der Stadt Konstanz. Die

hohen Stadtämter wurden ausschließlich durch die

angesehenen Familien besetzt. In Mainz besaßen jene als

Ministeriale des Erzbischofs besondere Privilegien,

wie das „Gaden-, Dienst- und Münzerhausgenossenrecht“,

das beinhaltete u.a. am Domplatz mit Wolltuch Handel zu treiben.

Das Dienstrecht

ermöglichte

es Gefolgsmann des Erzbischofs zu werden und eines der städtischen

Ämter zu erhalten, zugleich durfte mit dem Lehnsrecht

auch

von anderen Herren oder vom König Lehen empfangen werden. Das

Münzerhausrecht

sicherte

den alleinigen Handel mit Gold und Silber sowie den Geldwechsel

zu. Der Gerichtsstand lag im Münzhaus vor dem Kämmerer

oder Münzmeister. Heute sind die Standessymbole der hohen

Herren, die Türme der Stadtburgen, zunächst in Holz,

später in Stein errichtet, in manchen Städten, wie in

Karden/Eifel, in Trier („Frankenturm“ um 1100), in

Mainz („Haus zum Stein“ vor 1200) oder mehrfach in

Regensburg, noch deutlich sichtbar. Scheinbar konkurrierten die

edlen Familien untereinander nach dem Motto „wer hat den

höchsten...“. Bevorzugt wurden Standorte an

öffentlichen Plätzen, am Dom oder an denen des

Marktgeschehens. Die Loslösung vom Stadt- und

Territorialherren wurde oft angestrebt und der König vergab

(verkaufte) Privilegien, welche diese Tendenzen verstärkten,

um Städte auf seine Seite zu ziehen und in die

Reichsunmittelbarkeit

zu

überführen. Das befreite von auswärtigen Gerichten

und wurde mit „Freiheitsbrief“ nachgewiesen, deshalb

„Freie Stadt“. Gelder aus diesen Städten führten

manche politische Entscheidung im Reich herbei.

Zünfte und Räte: Durch gesteigerte Wirtschaftskraft verlangten im XIV. Jh auch die Handwerksmeister der Berufsgemeinschaften ein Mitspracherecht an den Entscheidungen des Rates, in Dortmund bereits in den 1250er Jahren, in Straßburg erst 1332 nach harten Auseinandersetzungen und Straßenschlachten. In Zürich erhoben sich unter Rudolf Brun die Zünfte und beendeten die Vorherrschaft der Großkaufmannsgeschlechter, fortan sollten 13 Zunftmeister und 13 hohe Bürger im Rat über die Stadt richten. In zahlreichen Städten erstritten Zunftangehörige durch solche Ständekämpfe die „Ratsfähigkeit“. Als Ergebnis wurde meist der Rat geteilt in ständige Mitglieder der alten Geschlechter und in jährlich gewählte der Kaufleute und Zunftvorstände, wobei nur Wohlhabende der zeitaufwändigen Ratstätigkeit nachgehen konnten, da die Aufgabe ehrenamtlich war. In der durch Waidhandel florierenden Stadt Mülhausen/Thüringen allerdings hatte im SMA ausschließlich der Ältestenrat (Bürgermeister und edle Geschlechter) die Regierungsgewalt inne. Dieser entzog sich dem jährlichen Ratswechsel und jeglicher demokratischer Kontrolle, indem er in geheimen Sitzungen das Geschick der Stadt bestimmte. Es regierte also eine Oligarchie der Reichen über alle Einwohner, wobei auch verstreut liegende Dörfer den Städten angeschlossen sein konnten.

Entwicklung der Zünfte im SMA: Der Begriff „Zunft“ von conventus wurde hptsl im südwestdt Raum geprägt, im hansisch-nordwestdt Raum nannte man die Vereinigungen Gilden, der niederrhein. Raum, wie in Köln, sprach von Gaffeln und der südostdt-österr. Raum von Zechen. Auch Gesellen oder die Schützen der Stadt organisierten sich, in sogenannten „Bruderschaften“, genauso Laienmitglieder von religiösen Bruderschaften, welche ein Handwerk ausführten. Vielfach herrschte allgemeiner Zunftzwang, ohne den politische Einflußnahme unmöglich war. Die acht Handwerkergilden der Stadt Recklinghausen wählten ab 1378 jährlich zum Stefanstag (26. Dezember) ihren Ratsteil und zwei Bürgermeister. Die wichtigste Gilde bildeten die Tuchhändler, gefolgt von den Schmieden, Bauleuten, Schustern, Bäckern, Schneidern und Metzgern, später kam noch die Gilde der Leinenweber hinzu. Metall- und vor allem das Tuchgewerbe waren häufig Motoren der Wirtschaft. In Köln konnte im XV. Jh nur derjenige in den Rat gewählt werden, wer eine mindestens 10jährige Haushaltsführung in der Stadt nachweisen, das Kölner Bürgerrecht erworben und die daran gebundene Aufnahmegebühr von 12 Gulden bezahlen konnte. Der Rat bestand zu diesem Zeitpunkt aus 49 Mitgliedern, die jeweils für ein Jahr amtierten und nach einer zweijährigen Karenzzeit wiedergewählt werden konnten. So rotierten in diesem Dreijahresrythmus meist die gleichen rd. 150 Männer. Die Wahlorgane waren die 22 Gaffeln, die entweder durch Kaufleute oder die Zünfte repräsentiert wurden. Neben die gewählten 36 Ratsherrn zog der Rat selbst nach Gutdünken 13 „freie“ Kandidaten hinzu, das sogenannte Gebrech, unabhängig von der Gunst der Gaffeln. Die Ratsherren tagten an drei Vormittagen in der Woche und mussten hinzu in Kommissionen und in diversen Ämtern tätig sein, waren also zeitlich nicht gering eingebunden ohne jegliche Vergütung [Stefan Lochner. Meister zu Köln. Herkunft-Werke-Wirkung, 1993, S. 11/12]. Rathäuser wurde vermehrt seit dem XIV. Jh errichtet, wobei es nicht selten im Untergeschoss eine große Kaufhalle gab und Säle für Rats-, Gerichts- und Festversammlungen im Obergeschoss, wie seit der 2. Hälfte des XIV. Jhs in Attendorn. In Wesel erhielt der Stadtrat erst im Juni 1493 die herzögliche Erlaubnis einen Raum im neuen Rathaus zu beziehen, bislang tagte er im Freien oder in Bürgerhäuser. Auch Tagungen in den Pfarrkirchen, wie in Dortmund, meist mit einem Gottesdienst verbunden, waren möglich. So hielt man auch üblicherweise Gericht in den Vorhallen der Kirchen, wie in Freiburg/Breisgau oder vor den zum Markplatz weisenden Portalen, in Straßburg am Südquerhaus - das geistliche Gericht tagte unter Vorsitz des Bischofs ab 1235 im Querhaus am Weltgerichtspfeiler. In Bamberg wurde das Dekanatsgericht an der Adamspforte vor einem der beiden zur Stadt blickenden Westportale abgehalten, das eindrucksvolle Figurenportal mit der königlichen Darstellung Kunigundes und Heinrichs II., kontrastierend zu Adam und Eva in ihrer auf Reichsgebiet so früh bislang noch nicht zur Schau gestellten Nacktheit.

Dem Rat zur Seite standen in der Kanzlei juristisch geschulte Bedienstete. Wichtige Akten wurden in Truhen bei einem Notar, Ratsmitglied oder im Kloster verwahrt, bei dem ständigen Zuwachs an Schriftstücken erstellte man Archive in den Rathäusern, Stadttürmen oder Kirchen im Zugriff des Stadtkämmerers. Geistliche waren urspl. vom Bürgerrecht ausgeschlossen und genossen diverse Privilegien. Oft gegen ihren Willen wurden sie aus dem Kirchenrecht gelöst und eingebürgert, um sich deren steuerliche Einnahmen zu sichern. Damit unterstanden sie der städtischen Gerichtsbarkeit des Rats. „Pfahlbürger“ wohnten außerhalb der Stadt, galten aber rechtlich als Bürger. Auswärtige Adelige konnten innerhalb der Mauern grundsteuerpflichtiges Eigentum haben, genauso war man bei Streubesitz auch anderen Städten gegenüber verpflichtet. Sonderrechte genossen Universitätsangehörige. Sie waren durch die langen Roben kenntlich. Einen Teil ihrer kostbaren Kleidung erhielten sie als „Geschenk“. Neben dem Prüfungsgeld waren nämlich Naturalien von den angehenden Doktoranden gegenüber der Prüfungskommission üblich. Es war vorgeschrieben Mäntel mit Pelzbesatz, Kopfbedeckungen, Handschuhe aus Ziegenleder und sonstige kostbare Accessoires zu schenken. Das wirft ein Licht auf die finanziellen Möglichkeiten der Studierenden, wie auf die Professoren [MudK, S. 2]. Juden [abgeleitet vom Stamm Juda] konnten eingeschränktes Bürgerrecht erhalten, das allerdings die Wahl zum Stadtrat verbot. Kaiser Konstantin hatte 321 noch Kölner Juden die Erlaubnis dazu erteilt, in der Folgezeit wurde jenen aber durch die röm Gesetzgebung zunehmend Schranken im öffentlichen Raum gesetzt, was die Franken übernahmen [JLiD, S. 8]. Im HMA leisteten Juden Bürgerdienste und stellten bewaffnete Streiter, so beschrieben bei der Verteidigung gegen Kreuzfahrer 1096 in Magontia/Mainz und Teilnahme an der Belagerung von Wormacia/Worms 1201 oder später mit Graf Heinrich v Leiningen ebenfalls gegen Worms. In Trier lebten Juden, wie Josua Anf. des XII. Jhs ritterlich, auch der Jude Michael trat im Dienst des Adeligen Friedrich v Eberstein bei einer Fehde gegen das Mainzer Erzstift auf. 1215 schränkte das IV. Laterankonzil das öffentliche Leben der Juden in Handel und Ämtern ein. Wie Muslime wurden sie zum Tragen einer von Christen zu unterscheidenden Tracht (Judenhut, Gelber Fleck) gezwungen. Nach den Progromen Mitte des XIV. Jhs wurde ihnen in manchen Orten nur noch für ein Jahr Bürgerrecht erteilt und musste immer neu beantragt werden. Sie unterlagen zahlreichen Sonderabgaben. Die angeblichen Schutzrechte der Potentaten dienten hauptsächlich dazu über Sonder- und Kopfsteuern deren Schatullen zu füllen, wirkliche Sicherheiten brachten sie jüdischen Bürgern kaum. Jene besassen über ihre Glaubensbrüder überregionale Kontakte und waren für weitreichende Handelsbeziehungen prädestiniert. Information ist „a und o“, wissen wir heutzutage. Gemeinsame Sprache und hohe Bildung waren für ein weit gespanntes Kommunikations-Netz hilfreich. Während Christen sich durch Verstädterung und Zunftzwang in ihren Regionen selbstverschuldet „einmauerten“, da sie Schutz als Gewinn erachteten, profitierten jüdische Kaufleute davon diesen Zwängen nicht zu unterliegen. Sie zahlten geforderte Abgaben, waren ansonsten in ihren Handelsgebaren frei, freier als die christliche Konkurrenz. Tätigkeiten im monetären Umfeld, z.B. als Pfandleiher, welche mglw vom Unglück anderer profitierten, machte sie nicht gerade beliebter. Eine Konfiskationsurkunde aus Bern vom 14. Aug 1294 listet folgende Gegenstände des jüdischen Bürgers Vivilinus auf: 89 aureos denarios (Gulden) hinzu frz Silbermünzen, 18 Fürspane, 74 Ringe, 12 vergoldete Bleche, 8 teilweise vergoldete Gürtel, drei vergoldete Pokale, ein Schlüssel, zwei Krüge, Schüssel und Kelch in Silber, ein beachtliches Vermögen [Bern, S. 157]. Durch Sonderstatus und Anhäufung von Reichtum wurden Juden ihren Mitbürgern suspekt, weshalb Städter Verfolgungen seit dem Mittelalter billigten. In Neid und Mißgunst lag der Keim des Haßes, welcher in die Katastrophe des XX. Jhs mündete, keine automatische Entwicklung, sondern bewusst gesteuert, latente Vorurteile und Vorbehalte einer intoleranten Gesellschaft ausnutzend. Seit dem Mittelalter berichten Quellen von Abneigung und Abgrenzung - Ansätze zur Ursachenforschung [„ein heißes Eisen“, falls sich die Forschung nicht ausreichend damit beschäftigt, öffnet sich der Raum für abstruse Hypothesen, leicht über heutige Medien zu verbreiten, deutlich: Hier wird nichts entschuldigt, nichts aufgerechnet, nichts rein gewaschen. Durch unsere „Erbschuld“ wird die Geschichte der Beziehung zu unseren jüdischen Mitbürgern meist von hinten nach vorne betrachtet, was Sperrblöcke in die Köpfe setzt und Unsagbares, Verbotenes mit dem Reiz der Grenzüberschreitung ausstattet].

Eine Sonderrolle nahmen sozial hochrangige spezialisierte Handwerkermeister ein, wie Leiter der Bauhütten, die sich für bestimmte Projekte vertraglich an zahlende Herren banden, das konnte Bischof, Fürst oder auch der Stadtrat sein. Arnold von Westfalen leitete als Landeswerkmeister am Wettiner Hof diverse Bauprojekte, z.B. den Ausbau der Albrechtsburg in Meißen. Laut Bestallungsurkunde von Juni 1471 Uffnemung Meister Arnolts Westveling zcu eynem buwemeister standen jenem neben Jahressold und Wochenlohnzahlung ein Dienstpferd und jährlich ein Hofgewand durch die kurfürstliche Kammer zu. Bürgerliche Steuern und Dienste musste er nicht leisten [Monumente 11/12-2009, S. 68]. Beschränkte sich diese Gabe auf das reine Kleidungsstück oder zählten Kopfbedeckung, Schuhe, Gürtel, etc dazu? Im SMA konnte ein Meister nur als Zunftangehöriger Berechtigung erlangen eine Werkstatt zu führen und war damit als Bürger an das städtische Umfeld gebunden. Jene Handwerksmeister stammten in der Regel aus besseren Verhältnissen mit entsprechender Ausbildung und Förderung, wenn sich Talent zeigte, wie bei Hans Multscher (1400c-1467) aus Reichenhofen im Allgäu, geboren bei den „Freien Leuten auf Leutkircher Heide“, die als Nachfahren eines Königshofs besondere Rechte genossen. Der Vater Martin Schongauers (1445c-1491) war Goldschmied in Augsburg, der Derick Baegerts erfolgreicher Kaufmann in Wesel und der Tilman Riemenschneiders (1460c-1531) Münzmeister in Osterode am Harz. Aber es gelang auch anderen der Aufstieg aus einfachen Verhältnissen, wie Sigmund Wann (c1395-1469), der als Blechverzinner die väterliche Werkstatt übernahm und in seinem Heimatort Wunsiedel ein Spital und das Bruderhaus stiftete, nachdem seine Unternehmung expandierte war, gar als „Fugger von Oberfranken“ bezeichnet wurde, bis er den Hauptsitz nach Eger verlegte.

Auf Tafelbildern und Erzeugnissen der Plastik waren angesehene „Bürger“ im äusseren Erscheinungbild gut zu erkennen. Sie trugen geschlossene knie- oder bodenlange Gewandung und zeigten im Gegensatz zu Bauern oder Knechten in der Öffentlichkeit selbstverständlich keine Unterwäsche - äusserst unschicklich. Die produzierenden Kunst-Handwerker waren nicht selten angesehene Bürger in den Städten, die hohe Ämter inne hatten, so Albrecht Altdorfer Stadtbaumeister zu Regensburg oder Lucas Cranach d.Ä. Kämmerer und Bürgermeister Wittenbergs und damit auch Ratsmitglieder, wie Stefan Lochner ab 1447 in Köln oder Tilman Riemenschneider ab 1504 in Würzburg. Die überregional bekannten Zunftmeister wahrten in ihren Werken Konvention und schlugen lediglich mit „niederen Randfiguren“ über die Strenge, siehe z.B. Hans Hirtz, führend in Straßburg Mitte des XV. Jahrhunderts. Durch Heirat gelang begnadeten Handwerkern nicht selten der erhoffte soziale Aufstieg, denn es war üblich, dass man mit der Tochter die Werkstatt des Schwiegervaters übernahm. Erst in der 2. Hälfte dieses XV. Jhs begannen betuchte Bürgerfrauen am tiefen Halsausschnitt und an den Ärmeln ein Stück des Untergewands aus Seide zu zeigen, so wie es die arbeitende Bevölkerung ungeniert und natürlich aufgrund der schweißtreibenden Tätigkeiten mit Leinenunterwäsche tat. Der Adel und durch ihn eingekleidete Höflinge hatten sich nämlich die Freiheit heraus genommen provokant Brustlatz oder an den Ärmeln das weisse Hemd aus Seide zu präsentieren, siehe Bilder von Memling, Frueauf dem Älteren oder das berühmte adelige Liebespaar aus Gotha um 1480/85 mit „offener“ Bekleidung, die kostbare Unterwäsche an Ärmeln, auf Brust und Brustlatz sehen ließ und mit vergoldetem oder goldenem „Gesperr“ geschlossen wurde. Spezial-Literatur zum Bürger unter Fußnote[3]

In der Betrachtung der einzelnen Zeitabschnitte waren Männer die Handelnden bei politischen Vorgängen und Frauen wurden eher bzgl Modefragen und Accessoires erwähnt. Nun sei herausragenden weiblichen Persönlichkeiten das berühmte „letzte Wort“ angedacht. Das patriarchalisch ausgerichtete Gesellschaftssystem hob den Mann als Hausvorstand, den pater familias an die Spitze der Familie, samt Gesinde, siehe oben munt. Eine geschlechtliche soziale Gleichsetzung musste hintenan rangieren, solange Emanzipation keine Frage des Geschlechts, sondern des Standes überhaupt war und ein Großteil der Bevölkerung in „verdinglichten“ Verhältnissen lebte. Vielleicht ist Gleichberechtigung - neben der Idee von Gewaltlosigkeit und Nächstenliebe - das größte Verdienst des Christentums, zumindest in der Theorie. Auch im Islam sind Frauen den Männern theoretisch gleich gestellt - die praktische Umsetzung ist das Problem. Moderne geschlechtliche Emanzipation arbeitet an der Auflösung verkrusteter patriarchalischer Strukturen, bedeutet aber eher das Eindringen der Frau in männliche Domänen, der „Sprung ins Haifischbecken“. Deshalb neigen Frauen in solchen Fällen zu „männliche Sichtweisen“, um bestehen zu können, müssten nicht ganz andere Maßstäbe angelegt werden? Sind wir nicht alle zu sehr determinierten Denkmustern verhaftet? Nach dem Grundgesetz (Art. 3) sind Männer und Frauen gleichberechtigt und die Durchsetzung soll der Staat fördern. Westlich orientierte Gesellschaften haben so in den letzten Jahrzehnten „Türen geöffnet“, aber auch wieder geschlossen, in vielen anderen Teilen der Welt ist allerdings nicht mal mehr die Tür erkennbar!

Blick zurück, was ist den Quellen zu entnehmen, wie zwischen den Zeilen zu lesen? Was vermochte das „schöne (und eigentlich starke) Geschlecht“, siehe Geschlechterollen in Spätantike und FMA [der Mann mag neben körperlicher Stärke vielleicht eher Wagemut und Risikofreude besitzen - ohne sein Hang Grenzen zu übertreten wäre die Menschheit irgendwo in Afrika hängen geblieben, weil er aufgrund mangelnder leiblicher Erfahrung beim körperlichen Geburtsakt weder das eigene, noch fremdes Leben so schätzt wie eine Frau. Wobei kurz anzufügen ist, dass eine Ausbreitung der Menschheit in die nördlichen Gefilde ohne eine sehr nützliche Erfindung unmöglich gewesen wäre: „die Nadel“, wie Yuval Noah Harari, Dozent an der Universität Jerusalems, treffend bemerkte. Die Beherrschung jenes Werkzeug wurde von der Damenwelt zur Perfektion gebracht. Zur Lösung aktueller Probleme der Menschheit müssen wir kommunizieren, über alle Grenzen hinweg in allen Sprachen, wobei auch hier den Damen eine nicht unerhebliche Rolle zugedacht werden kann]. Abbildungen zeigen im SMA Frauen aller Schichten, vorher ist das „Bildpersonal“ bei vielen Kunstwerken eher begrenzt auf hohe Chargen, dazu zählen auch die oft thematisierten „klugen und törichten Jungfrauen“, Äbtissinnen und eine gewisse Anzahl weiblicher Heilige, die große Verehrung genossen. Für das HMA sind Darstellungen von Frauen auf dem Feld, siehe „Jungfrauenspiegel“ oder die Magd auf dem Lettner in Naumburg, schon sensationell. Dabei war ein landwirtschaftlicher Hof ohne Mitarbeit der gesamten Familie nicht zu führen, wie es die Archäologie belegt, Schrift und Bild schweigt meist....Da Frauen an allen körperlichen Arbeiten beteiligt waren, wurde ihnen durch das Austragen und die Erziehung der Kinder eine erhebliche Mehrbelastung zugedacht. Ihre Aufmerksamkeit galt zudem dem Herdfeuer, der Zubereitung von Speisen, samt Vorratswirtschaft. Hinter der traditionellen „Hausarbeit“ konnte sich manch künstlerisches Handwerk verbergen, vornehmlich bei der Textilarbeit, in der Abgeschiedenheit des klösterlichen Hintergrunds auch in der Kunst auf Pergament und Papier. Hochgestellte Persönlichkeiten waren Auftraggeberinnen, Stifterinnen und Sammlerinnen von Kunstfertigkeiten, das Schmückende und Zierende war von je her weibliches Terrain, bekannt dass berühmte illuminierte Handschriften zuweilen ihnen gewidmet wurden. Nicht erst seit Hildegard von Bingen oder Elisabeth von Thüringen waren Frauen in Pflege und Gesundheitswesen tätig, über Jahrhunderte ebenfalls ihre Domäne, durch das Aufkommen männlicher Arztberufe mit Universitätsausbildung zunehmend streitig gemacht. So wurden in der Pariser Volkszählung von 1292 noch acht Frauen explizit im Heilwesen aufgeführt [KuM, S. 58]. Der frz König Ludwig IX. stellte 1250 in Akkon einer als phisica bezeichneten Hersenda eine Dankesurkunde aus, welche ihr eine lebenslange Rente gewährte.

Frauen traten ins Rampenlicht, wenn sie eindeutig in Männerdomänen vorstießen, was gar nicht so selten vorkam. Schriftliche Quellen werfen Schlaglichter auf streitbare hohe Persönlichkeiten, die für den verstorbenen, bzw abwesenden Gatten oder unmündigen Sohn das Regiment führten, wie Theophanu (byzant. Abstammung), die Gattin Ottos II. (973-983), welche an Stelle des erst dreijährigen Sohnes Otto III. die Regierungsgeschäfte übernahm oder Kunigunde, Gemahlin und enge Vertraute Heinrichs II., welche sechs Wochen (!) die Geschicke des Reiches führte und die Wahl Konrads (II.) zum König durchzusetzen vermochte. Für den erst 13jährigen Balduin III., 1143 zum König von Jerusalem gewählt, regierte zunächst seine Mutter Melisande, der wenige Jahre zuvor ihr verstorbener Gatte Fulko V. von Anjou als König von Jerusalem den berühmten Psalter gewidmet hatte. Da Melisande ihre Machtposition nur wiederstrebend räumte, ließ ihr Sohn sie mit Gewalt aus dem Amt entfernen und verbannen, zumal da sie ursächlich dafür verantwortlich war, dass der II. Kreuzzug so unerwartet gegen Damaskus und nicht gegen Edessa geführt wurde. Herzogin Sophia (1122-1275), Tochter der Hl. Elisabeth und Gattin des Herzogs Heinrich II. von Brabant, war statt ihres unmündigen Sohnes Heinrich 1248 bis 1264 die herrschende Landgräfin von Thüringen und Herrin von Hessen. Das Siegel stellt sie selbstbewusst in Männerpose zu Pferde dar. Sie wusste ihre Ansprüche gegen den Wettiner Markgraf von Meissen und den mit ihm verbündeten Erzbischof von Mainz in hartem Erbfolgekrieg rd 15 Jahre lang zu verteidigen. Frauen nahmen Rechtshandlungen vor. Da Graf Odo von Corbeil an der Seine 1112 schwer erkrankt war, konnte seine Gattin der Urkundenübergabe an seiner Stelle rechtskräftig beiwohnen. Ehefrauen jeglichen Standes oblag die Führung des Haushalts, bzw des Hofstaats, wenn der Gatte politischen oder militärischen Pflichten nachkam, das erforderte Durchsetzungswille und Repräsentationsvermögen. Von den 300 Territorien, aus dem das Reich bis 1806 bestand, gab es geistliche Herrschaftsgebiete, die dauerhaft von weiblichen Regenten geleitet wurden, darunter Essen, Quedlinburg, Herford, Gandersheim, Thorn bei Maastricht, bedingt Buchau und einige Zisterzienserinnenklöster in Schwaben. Ausserordentlich streitbar war Margarete v Tirol, welche 1330 nach üblicher Praxis als Zwölfjährige mit dem fünf Jahre älteren Johann Heinrich v Luxemburg verheiratet wurde; niemand geringeres als der Bruder von Karl IV., dem späteren dt König (reg 1347-78). Die Ehe verlief nicht glücklich und im Nov 1341 versperrte sie ihrem Gatten, welcher von der herbstlichen Jagd zurück kam das Tor zur Burg. Sie sorgte auch dafür, dass jener in keinen benachbarten Burgen Unterschlupf fand und er Tirol verließ. Ein Skandal in höchsten Fürstenkreisen und ein Politikum! Denn im Febr 1342 heiratete Margarete ohne kirchl Dispenz den Wittelsbacher Ludwig v Brandenburg, ältester Sohn des amtierenden dt Königs Ludwigs IV. („d Bayer“, reg 1314-47). Selbstverständlich wurde dieser unerhörte Vorgang in der Öffentlichkeit mit „Kübeln von verbalem Unrat“ beantwortet. Man bezichtigte sie der Unfähigkeit Kinder zu gebären, was sie aber mit dem neuen Gatten 1343 erfolgreich widerlegte. Obwohl zeitgenössische Quellen sie einst als pulchra - schön charakterisierten, wurde ihr dieses Attribut von der Geschichtsschreibung abgesprochen und ihr Äußeres verunglimpft, was ihr den Spottnamen „Maultasch“ einbrachte. Selbstverständlich geriet sie damals in den Kirchenbann und Karl IV. versuchte 1347 in einem Rachefeldzug Burg Tirol, nun also wittelsbacherisch, für die Luxemburger zurück zu gewinnen. Margarete soll in Harnisch, die 1999 gefundene Brigandine wurde ihr lange Zeit zugeschrieben (was aber stilistisch eigentlich nicht paßt), die Verteidigung der Burg geleitet haben. Karls Versuch führte nicht zum Erfolg und ließ seine Rache deshalb an Meran und Bozen aus.

Wie sehr Gattinnen oder auch Konkubinen auf Herrscher und das Führungspersonal einzuwirken vermochten, erfahren wir meist nicht. Doch dieser Faktor ist keineswegs zu unterschätzen und hat erhebliches Gewicht. Allein der Umstand, dass die Ausbildung junger Fürstensöhne bis zum gewissen Alter der weiblichen Obhut unterstand, ließ eine große Einflußnahme möglich werden. So mancher illuminierte „Fürstenspiegel“ ging als tugendhaftes Lehrstück wohl auf die weibliche Erziehung zurück, konnte sich aber je nach Verfasser/Auftraggeber im negativen Fall auch gegen das weibliche Element wenden, siehe unten „Alexanderepos“. Der „Facettenpalast“ im Moskauer Kreml vom Ende des XV. Jhs weist mit dem Tainik ein geheimes Gemach auf, von dem weibliche Angehörige der Zarenfamilie Empfänge, Gastmahle und repräsentative Ereignisse im Festsaal nach orientalischem Muster verdeckt beobachten und mitlauschen konnten. Demnach schien ihr Eindruck wohl gefragt, sonst hätte man sie ja vollends ausschließen können. Herrscher verheirateten ihre Schwestern, Cousinen, Nichten und Töchter aus politischen Gründen, um Bündnissen Bestand zu verleihen, Ansprüche zu legitimieren oder Unterwerfung zu signalisieren. „Unpassender Verwandtschaft“, das Geschlecht spielt dabei keine Rolle, entledigte man sich durch Offerierung an ein Kloster, oft mit angemessener Güterschenkung, oder im Fall männlicher Nachkommen nicht selten an Militärorden. So war deren Versorgung sicher gestellt. Um Einfluß auf die Geschicke von Frauenkonventen (conventus=Zusammenkunft) zu nehmen ernannte man deren Vorsteherinnen und manipulierte die Wahlverfahren, die eigentlich „frei“ innerhalb der Klostergemeinschaft sein sollten. Als weltliche Erbin konnte eine Frau enormes finanzielles oder politisches Gewicht gewinnen, „hingen an ihr“ im Extremfall ganze Königreiche.

Bei den sogenannten Kunkel- oder Weiberlehen gab es in der Regel die „Vermannungspflicht“, um schnellstmöglich einen waffenfähigen Dienstmann zu stellen. Die fränk. Adelige Emhilt von Milz in Südthüringen, Gründerin und Äbtissin des dortigen Benediktinerinnenklosters vermochte um 800 der Abtei Fulda 30 Ortschaften zu schenken, sie wird wohl selbst Erbin der Ländereien gewesen sein, die sie als „Rente“ (leibgeding) erhielt. So erfuhr bsplw die Osterburg bei Henfstädt an der Werra ihre Ersterwähnung 1268, weil sie, mit allem Zubehör, der Gräfin Sophia von Henneberg zugesprochen wurde. Adelige Frauen erhielten zu ihrer Versorgung mit der Heirat als „Morgengabe“ (wittum) teilweise erhebliche Ländereien und Güter. Kunigunde (c975-), die Gattin Heinrichs II. (reg 1002-1024) musste auf ihr wittum verzichten, weil daraus nach Willen Heinrichs und Einverständnis des Papstes das Bistum Bamberg hervor ging, als Ersatz erhielt sie Ländereien bei Kaufungen, wo sie 1017 ein Kloster gründete. Eigentlich fürs Kloster bestimmt gewesen wäre nach dem Tod ihres Gatten 1389 Christine de Pisan, welche mit drei Kindern alleinerziehend da stand. Als Venezianerin war sie einst durch die väterliche Anstellung des Hofastrologen nach Frankreich gekommen. Dort fand sie mit der Gemahlin Isabella (bay. Abstammung) des Königs Karl VI. eine einflußreiche Mäzenin, welche das schriftstellerische Talent Christines förderte. Jene sprach sich dezidiert für ein höheres Ansehen und mehr Rechte für Frauen in einer männlich dominierten Gesellschaft aus, um 1405 entstand, neben einer Reihe anderer Werke, ihr „Le Livre de la Cite des Dames – Das Buch von der Stadt der Frauen.“

Äbtissinnen wurden als ebbedischen im zweiten Heerschild aufgeführt, als Vorsteherinnen der Frauenklöster und -konvente, ein Zeichen des Respekts gegenüber Damen, welche im politischen Geschäft nicht unwesentlich mitwirkten. Bereits seit karolingischen Zeiten nahm die Gründung von Frauenklöstern stark zu, Rheinland, Westfalen und Sachsen als Zentren. Es wird behauptet, dass die Kirche Frauen große Entfaltungsmöglichkeiten bot [KruS, S. 17]. Doch sind hier enge Grenzen zu ziehen und nur höher gestellte Persönlichkeiten profitierten davon, ansonsten war die Welt hinter den Klostermauern ein Spiegel äusserer Verhältnisse. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sorgten geistliche Würdenträgerinnen für das kulturelle Gedeihen. So war Nonnen begrenzt der Zugang zu Bildung möglich, herausragendes Beispiel aus dem HMA Hrotsvith im Kloster Gandersheim, welche gelehrte lateinische Verse in dramatisierender Dialogform im Stil des Terenz mit christlich-moralischer Ausrichtung schrieb. Die sieben freie Künste und Architektur galten hier nicht als reine Männerdomäne, obwohl nicht selten Bibliothek und Teile der Verwaltung sowie die Messfeiern von Klerikern übernommen wurden. Viele weibliche Konvents-Angehörige entstammten höchsten sozialen Rängen, so dass Verwandtschaft Frauenklöster und Politik eng verband. Nur Äbtissinnen waren, auch bei strengster Klausur, Außenkontakte möglich. Sie führten eigene Haushaltungen, nicht zwingend an das Konvent gebunden, vertraten das Kloster mit ihrer Kanzlei, prägten Münzen und Siegel mit ihren Namen. Sie besassen eine Art „Hofstaat“ mit Ämtern, wie der Pröpstin (Priorin/Dekanin), die Stellvertreterin oder auch Konventsleiterin anstelle einer Äbtissin, sie organisierte die Güterverwaltung, war oft Nachfolgerin der Äbtissin und damit nicht selten ihr Gegenpart, eine Cellerarin übernahm die wirtschaftliche Verwaltung, die Scholastika das Lehramt, die Thesauria oder Küsterin das Schatzamt [KruS, S. 164]. Das Kapitel der Glaubensstreiterinnen hat im Mittelalter erhebliches Gewicht und würde den Rahmen der kurzen Auflistung hier vollkommen sprengen. Stiftungen in oben genannter Art mehrten die Machtfülle, wobei die Verbindung zur reichen Bürgerschicht nicht weniger intensiv war als zum Adel. Mancher Potentat bestimmte ein Frauenkloster zur Grablege, durch Stiftungen nahm er Einfluß auf das Konvent. Mit dem Aufkommen der Bettelorden waren Klöster und Kleinklöster (Klausen) keine reinen Rückzugsorte mehr, sondern die Schwestern wirkten mitten in der Gesellschaft, nicht nur als Geburtshelferinnen, bei der Krankenpflege und Armenfürsorge. Rottweiler Dominikanerinnen sorgten für einen Elementarunterricht von jungen Mädchen, sicher nicht ohne Eigennutz für den Orden. Genauso wie die männlichen Pendants waren auch ihre Niederlassungen Wirtschaftsunternehmungen mit hunderten von Abhängigen und bedurften einer vorausschauenden Existenzsicherung. Die Zisterzienserinnenabtei Rottenmünster bei Rottweil besaß 1327 mehr als 220 Höfe und erhielt ständig neue Zuwendungen. Die Äbtissin des Fraumünsterkloster zu Zürich, eine altehrwürdige Gründung durch Ludwig den Deutschen (reg 840-76), galt bis zum SMA nominell als Herrin der Stadt, faktisch war es der Rat, der auch die Finanzen des kleinen hochadeligen Frauenkonvents kontrollierte. In den unruhigen Zeiten der Reformation, als Zwinglikaner die Aufhebung solcher Konvente im Raum erzwangen ging auch die letzte Äbtissin Katharina von Zimmern freiwillig diesen Weg, um Unruhen in Zürich zu vermeiden. In der Stadt weiss man dies bis heute zu würdigen.

Vermutlich waren vor allem Frauen Mittler des frühen Christentums. Ihnen wird die im Ursprung gewaltlose Religion zugesagt haben. Getaufte Menschen waren untereinander gleich und die gesellschaftliche Stellung der Frau wurde dadurch aufgewertet. Quellen berichten, dass in den Familien Frauen überzeugte Anhänger waren und auf ihre Angehörigen einwirkten, so bei Augustinus, dem späteren Bischof von Hippo oder bei Martin, später Bischof von Tours. In beiden Fällen waren die Mütter treibende Kräfte. Im Ur-Christentum sollten soziale Schranken aufgehoben werden, Paradebeispiel aus dem Mittelalter war Elisabeth, Landgräfin von Thüringen, welche sich in den wenigen Jahren von 1228 bis zu ihrem Tod 1231 als Fürstin der Armen- und Krankenfürsorge widmete. Ihr Schwager, Konrad von Thüringen und der Deutsche Orden instrumentalisierten den einsetzenden Kult um Elisabeth für ihre politischen und territorialen Ambitionen. Bzgl des Glaubens galten Frauen als streitbar, keineswegs immer mit klösterlichem Hintergrund. Im Zuge der Laienbewegung folgten sie Wanderpredigern und wussten die, nicht überall gern gesehenen, Nörgler und Lästerer mit einer „Munition aus Steinen und Asche“ zu verteidigen. Laienprediger zogen sich nicht selten den Zorn von Geistlichkeit und Adel zu, wenn sie gegen die Luxussucht wetterten, so dass sich auch Bürger veranlasst fühlten „Scheiterhaufen der Eitelkeiten“ mit Tand und Pomp auflodern zu lassen [Huizinga, HdM, S. 6ff].

Im städtischen Umfeld war einigen Frauen der gesellschaftliche Aufstieg möglich, so dass selbst Kramladeninhaberinnen in Nürnberg in den Quellen Erwähnung fanden oder die Geschäftsfrau Reynette aus Koblenz, welche als Jüdin erfolgreich wirtschaftete und ein eigenes Siegel führte. In Chalons-en-Champagne klagte die reiche Witwe Hersendis mit ihren Söhnen 1165 und 1167 bei Papst Alexander III. gegen Schuldner ihres verstorbenen Gemahls. Als Ehegattin wurden Frauen in Stifterhaltung auf Kunstwerken abgebildet, manchmal mit dem Familienwappen. Sybilla Schlössgin, Gemahlin des Bürgermeisters Johann Hardenrath, beide zusammen 1464 Stifter in Kölns „St Maria im Kapitol“-Kirche wurde bereits oben erwähnt. Im fränk. Windsheim stiftete 1509 eine Bürgerin für den „Zwölfbotenaltar“ 75 Gulden an den Bildschnitzer Tilman Riemenschneider sowie 80 Gulden drei Jahre später für die Farbfassung.

Bei Kriegshandlungen gehör(t)en Frauen zu den großen Verlierern, waren es nicht Familienangehörige, so mussten sie den Verlust der körperlichen Unversehrtheit oder der wirtschaftlichen Grundlage hinnehmen, bis zum Verlust des eigenen Lebens. Im umgekehrten Fall durch den Mann mit fremder Beute beglückt zu werden, war ein Geschenk mit Beigeschmack. Denn jeder „männliche Sieg“ sät Haß mit dem Schrei nach Vergeltung, entsprechende Folgen waren also nicht ausgeschlossen. Moderne Kriege, welche die gesamte Bevölkerung treffen, haben gezeigt, dass Frauen ihre Rollen neu definieren müssen, wenn Männer ersetzende Tätigkeiten in der Gesellschaft den Verlust von „luxuriöser“ Weiblichkeit erzwangen, mglw gab es ähnliche Prozesse bereits weit in der Vergangenheit? Historisch kaum thematisiert wurden in der Regel die vom Krieg heimkehrenden verrohten, innerlich zernarbten Männergestalten, im zivilen Leben unbrauchbar. Ein Umgang mit Waffen ist Frauen nicht grundsätzlich abzusprechen und kein Phänomen der Moderne. Auf Feldzügen und in den Lagern waren Frauen dabei, nicht nur klischeehaft in den Hurenzelten, sondern meist als Teil des Gesindes und übernahmen nicht selten die schwierige Nahrungsmittelversorgung sowie weitere ihnen üblicherweise auferlegte Aufgaben. Bei Kriegshandlungen sind sie in der Verteidigung fester Punkte abgebildet [Steinwerferin Maness. Ms 229v], aber sogar auch in herausragender Funktion erwähnt. Bei Belagerungen trugen sie auf beiden Seiten zum Gang der Ereignisse bei, fanden aber nur am Rande Erwähnung. Wie zu erwarten pflegten sie Kranke und Verwundete, schleppten aber auch Steine, Munition und Wasser, übernahmen Wachen, wurden in der Sionage eingesetzt, halfen bei Schanzarbeiten, füllten Schanzkörbe, stellten Ledergeflechte her und waren damit sogar am Bau von Belagerungsmaschinen beteiligt. Während der Belagerung von Arsuf nahe Jaffa in Palästina starben im Nov 1099 mehrere Frauen bei Löscharbeiten, um einen dieser Türme zu retten. Beim Sturm auf das Lager von Saldins Bruder al-Adil im Sommer 1190 wurden vier Frauen unter den Angreifern genannt.

Bei nomadischen Völkern hatten sie mit den Familien, aufgrund einer beweglichen Kriegsführung automatisch höheren Anteil an Auseinandersetzungen, Nahrung für den „Amazonen-Mythos“, hinter dem sich mehr als das Körnchen Wahrheit verbirgt, siehe dazu Geschlechterrollen in Spätantike und FMA. Beschwerliche Wanderungen, bzw Fahrten, auch Seereisen waren nicht vergnüglich, nahmen Frauen mit den bereits erwähnten unbewaffneten und bewaffneten Pilgerfahrten auf sich, man denke nur an Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, Initiatorin der Fahrten. Dem Kapitel der Kreuzzugsteilnehmerinnen hat sich Sabine Geldsetzer angenommen: „Frauen auf Kreuzzügen 1096-1291“. Es gab nämlich kein ausdrückliches Verbot, dass Frauen davon auszunehmen seien – es hätte auch nichts genutzt. Adelige Frauen begleiteten ihren Gatten vor allem dann, wenn noch nicht ausreichend für männlichen Nachwuchs gesorgt war! So brachte Elvira von Leon-Kastilien, die Ehefrau Graf Raimunds IV. von Toulouse 1103 in der Grafschaft Tripolis im Hl Land ihren Sohn Alphons Jourdan zur Welt und kehrte nach dem Tod ihres Gatten im Febr. 1105 nach Frkrch zurück. Zu den Damen Ida Markgräfin von Österreich oder Eleonore von Aquitanien, Gattin des frz Kgs Ludwig VII. siehe Aspekte der Kreuzzüge. Zu Eleonore sie noch angemerkt, dass sie 1147/48 einen regen Briefwechsel mit Kaiserin Irene von Byzanz unterhielt, so wie es die schreibenden Herrscherinnen im Berliner Alexanderepos, siehe nachfolgenden Absatz, pflegten.

In den Fokus schriftlicher Quellen gerieten Frauen nicht selten, wenn sie in „eigener Domäne“ ihre Liebreize spielen liessen. Im positiven Sinne gespiegelt in der Epik und im Minnesang, im negativen bei der „ätzenden“ Kritik der Geistlichkeit. „Fürstenspiegel“, wie die inhaltlich ausgeschmückten Alexanderepen des XII./XIII. Jhs, welche Herrschersöhnen Tugendhaftigkeit und weitere ethisch-moralische Verhaltensregeln vermitteln sollten, betonen u.a. Gefahren, welche von Frauen ausgehen können. Im Berliner reichhaltig illuminierten Exemplar [DAlex] spielen nicht nur Mütter und Herrscherinnen (Olympias, Darius Mutter, Königin Candacis oder die Amazonenkönigin, alle in schriftl. Korrespondenz mit Alexander abgebildet) eine wichtige Rolle, sondern, neben phantasievollen Fabeltieren, auch dämonifizierte Frauengestalten, wie gehörnte und langbehaarte, beschweifte oder mit Pferdefüßen ausgestattete „Waldweibchen“, bewaffnete Insel- und Flußfrauen und außerordentlich gefährliche Wassernixen, verführerische „Nymphomaninnen“, welche das Heer Alexanders mühelos schachmatt setzen. Wasser ist ihr Element und weibliche Sexualität wird seit „Evas Zeiten“ mit der Ursünde als lasterhaft gebrandmarkt. Auch bei Sebastian Brant kommt das „schöne Geschlecht“ nicht gut weg, wenn er im Kapitel „Überhebung und Hoffart“ die Verlockungen zur Sünde anprangert. Diese Ambivalenz der Beurteilungen traf vor allem Randgruppen, wie Dirnen, heimlich bewundert, öffentlich geschmäht. Spezial-Literatur zu den Geschlechterrollen [4]

Literatur HMA-SMA: (mit Angabe der verwendeten Kürzel [fett]):

- Aufruhr 1225! Das Mittelalter an Rhein und Ruhr. Ausstellungskatalog Westfäl. Landesmuseum Herne, Mainz 2010.

- Becks, J. u. Roelen, M.W.: Derick Baegert und sein Werk [DBae], Wesel 2011.

- Bergamini, G.: Miniatura in Friuli. Catalogo. Villa Manin di Passariano (Udine) 1985.

- Borchert, T-H. (Hrsg.): Van Dyck bis Dürer. Altniederländische Meister und die Malerei in Mitteleuropa, Stuttgart 2010.

- Bouillon, W./Kappler, B.: Der Hersbrucker Altar. Mit kunsthistorischem Nachwort v E. Oellermann, Hersbruck 1997.

- Brant, S.: Das Narrenschiff (urspl Basel 1494) [SBNa], Wiesbaden 2004.

- Das Reich der Salier 1024-1125 [Sal]. Katalog zur Ausstellung d. Landes Rh.-Pfalz, RGZM u Diözesanmuseum Mainz, Sigmaringen 1992.

- Delbrück, H.: Geschichte der Kriegskunst. Das Mittelalter [DelMA] (Erstauflage 1901), Nachdruck der Neuausgabe Hamburg 2008.

- Dericum, C.: Burgund und seine Herzöge in Augenzeugenberichten [BuiA], Ausgb. München 1977

- Desch, J./Herrbach-Schmidt, B.(Hrsg.): Mittelalterlicher Führer durch die Abteilungen HMA u SMA. Badisches Landesmuseum Karlsruhe [BLK] 2009.

- Die Welt des Hans Sachs, Ausstellungskatalog der Stadtgeschichtlichen Museen Nürnberg 1976 [WHS].

- Deschner, K.: Kriminalgeschichte des Christentums [KC], Bd. VII, Reinbek bei Hamburg 2002.

- Egan, G. u Pritchard, F. (Hrsg.): Dress Accessories 1150-1450. Medieval Finds from Excavations in London [DressLo], London 1998.

- Embleton, G. u. Howe, J.: Söldnerleben im Mittelalter, dt, Stuttgart 2006.

- Fingerlin, I.: Gürtel des hohen und späten Mittelalters [Fi], München Berlin 1971.

- Flüeler, M. u N. (Hrsg.): Stadtluft, Hirsebrei u Bettelmönch – Die Stadt um 1300 [StHB]. Ausstellung Zürich-Stuttgart 1992.

- Fuhrmann, R.: Der Deutschorden (Der Dt. Orden). Von Akkon bis zum Baltikum. Die Armee 1198 bis 1420, Berlin 2008 [DO]

- Geppert, S.B.: Mode unter dem Kreuz. Rogier v d Weyden u seine Zeit. Kleiderkommunik. im christl. Kult [MudK], Dissertation, Wien 2010.

- Geppert, S.B.: Mode unter dem Kreuz. Kleiderkommunikation im christl. Kult., Salzburg 2013.

- Goll, J. / Exner, M. / Hirsch, S.: Müstair. Die mittelalterlichen Wandbilder in der Klosterkirche [MueKlo], Zürich 2007.

- Gr. Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse). Digitale Version Universitätsbibliothek Heidelberg 2004.

- Grote, U. u Maas, E.: Auswahlkatalog Stiftsmuseum Xanten 2010.

- Haedeke, H.-U.: Menschen und Klingen. Geschichte u Geschichten [MuK], Solingen 1994.